মেদিনীপুরের মানুষ রতন, পর্ব -- ১৬৪

ড. সুস্নাত জানা (গবেষক, কবি, সম্পাদক, প্রাবন্ধিক, নন্দকুমার)

ভাস্করব্রত পতি

বাবা ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক যুধিষ্ঠির জানা। যাঁকে আমরা চিনি 'মালীবুড়ো' নামে। তাঁর লেখা বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য, মলঙ্গী বিদ্রোহের ইতিহাস ইত্যাদি বইগুলি আমাদের আঞ্চলিক ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্বের রসনার সন্ধান দেয়। বাবার সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকা 'সূর্যদেশ'কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্ব এখন তাঁর কাঁধে। তিনি মেদিনীপুর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুস্নাত জানা।

একাধারে পত্রিকা সম্পাদক, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত কবি, গবেষক, লেখক, প্রাবন্ধিক এবং আঞ্চলিক ইতিহাসকার। ১৯৬৩ এর ১ লা ফেব্রুয়ারি জন্ম পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার থানার বরগোদা গ্রামে। কাঁসাইয়ের পাড়ে সেই গ্রামের সবুজ ঘেরা এলাকায় মা রেনুকা জানার স্নেহছায়ায় কবির বড় হওয়া। আজ অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার এক অন্যতম গবেষক, সুলেখক এবং কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তিনি। তমলুক শহরের লাগোয়া এলাকায় তাঁর বসবাস। তাই এখানকার ইতিহাস, এখানকার সংস্কৃতি, এখানকার ঐতিহ্য তাঁকে টানে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখনিতে উঠে আসে ঐতিহাসিক শহর তমলুকের কথা, বৌদ্ধ সংস্কৃতির কথা, তাম্রলিপ্ত রাজবংশের কথা।

'ফা হিয়েন সংঘারাম থেকে বেরিয়ে দেখেন বাইরে তামাটে আকাশ

'কী নামে এ জনপদ?' চীবরের প্রান্ত ধরে সন্ধ্যার আবহে দিলেন প্রশ্ন ছুঁড়ে মহাথের রাহুলের চোখে-

'নিষ্কাশিত তাম্রের আকর যায় এ বন্দর থেকে

তাম্রলিপ্ত; এ বন্দর- এ মহাবিহার' বলে

মহাথের আবার বসেন ধ্যানে, নির্বাক বিহার;

উন্মুক্ত পেটিকা থেকে চ্যুত একটি নিকায় যায় উড়ে মহাসমুদ্রের স্রোতের ধ্বনি তখন গভীর নির্জন

নীরবে দাঁড়িয়ে দুই বৌদ্ধ হৃদয়

মুণ্ডিত মস্তক দুটি শেষ ম্লান সূর্যের প্রজ্ঞায়

চীবরের রঙে দীপ্তিময়...'!

শ্রীরামপুর কৃষি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও খঞ্চি গুণধর আদর্শ বিদ্যাপীঠ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পাস করেন তুলনামূলক সাহিত্যের অতিরিক্ত পেপার নিয়ে। অবশেষে ইউজিসি ফেলোশিপ নিয়ে 'রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কবিতায় প্রেমভাবনা' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৯৫ সালে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের শেষপর্যায় অর্থে পূরবী থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্ৰন্থগুলির প্রেমভাবনা নিয়ে রবার্ট ব্রাউনিং ও ডব্লিউ.বি. ইয়েটসের কবিতার প্রেমভাবনার তুলনামূলক প্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। কাদম্বরী দেবী ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সান্নিধ্য মূল অবলম্বন হিসেবে গৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্ৰ রচনায় প্রেমভাবনা কিভাবে আলোকিত হয়েছে, এমনকি রবীন্দ্র চিত্রকলায় কিভাবে তা প্রভাব ফেলেছে, সেসব বিষয় ছিল তাঁর এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমে ১৯৯৪ তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য এম.এ. তে অধ্যাপনা শুরু করেন। এরপর ১৯৯৬ থেকে মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক পদে রয়েছেন ড. সুস্নাত জানা। বর্তমানে মেদিনীপুর কলেজের বিভাগীয় প্রধান এবং এই কলেজের গভর্নিং বডির মেম্বারপদে রয়েছেন।এর পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে ময়না কলেজ, হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ, খড়গপুর কলেজ, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়, মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের অধ্যাপনাও করেছেন।

মেদিনীপুরের লোকভাষা

তিনি কবিতা লিখতে পছন্দ করেন। বাবার আবিষ্কৃত নানা ধরনের পুঁথি দেখেছেন হাতের তালুতে নিয়ে। ছোট থেকেই প্রাচীন সাহিত্যের সেইসব নিদর্শন তাঁকে অনুপ্রাণিত করত কবিতা লেখার ক্ষেত্রে। তুলোট কাগজের ওপর চালপোড়া কালির আঁচড় জাগিয়ে তুলেছিল তাঁর কবিসত্তা। গতানুগতিক সাহিত্যচর্চার অন্তরালে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ছুটিয়ে চলেছেন নিজের কবিত্বশক্তি --

'সে যদি অর্জুন তবে আমি তাম্রধ্বজ

কোনো অংশে কম নই, আমার মস্তকে

দেখো ময়ূরের পাখা- বীর আমি

এ অশ্বমেধের ঘোড়া, একে আমি

যুদ্ধে জিতেছি। তুমি বলো, 'কৃষ্ণার্জুন

ভগবান।' স্বাগতম; বিজিতের মতো এসে

ঢুকুক প্রাসাদে, মস্তক আনত করে-

তোমার অতিথি হোক পরাজিত জিষ্ণুহরি

তাম্রলিপ্ত নগরীর গৌরব রটুক দেশে দেশে'।

-- অশ্বমেধের ঘোড়া (ড. সুস্নাত জানা)

আমরা জানি, লোকভাষা হল মূলতঃ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ভাষা। সেই ভাষা নিয়েও তাঁর কাজ ঈর্ষনীয়। ভাষা এবং তার বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষক ড. সুস্নাত জানা উল্লেখ করেছেন, "একটি ভাষাগোষ্ঠীর লোক যখন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বৃহত্তম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, যখন তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের বিস্তার ঘটে তখন তাঁদের মধ্যে শিষ্টভাষা, অপভাষা আঞ্চলিক ভাষা উপভাষার অভিধা যুক্ত হয়। একই ভাষাগোষ্ঠীর শিষ্টভাষার বাইরের আঞ্চলিক ভাষার রূপগুলিকে বলা হয় উপভাষা। আসলে একই ভৌগোলিক স্থানে বসবাসকারী ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের লোক স্বতন্ত্র আঞ্চলিক লোকভাষায় কথা বলে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা আছে যথেষ্ট, তাই ওই ভিন্ন ভিন্ন রূপগুলোকে আমরা বলি একই ভাষার রূপভেদ। যেমন সুন্দরবনের বাংলা, মেদিনীপুরের বাংলা, বাঁকুড়ার বাংলা, ঢাকার বাংলা প্রভৃতি। ফলে প্রায় কুড়ি / বাইশ কোটি মানুষের মুখের ভাষাই বাংলা। এই সমগ্রত বাংলার একটি আঞ্চলিক রূপকে বলি শিষ্টবাংলা, আর বাকি সবগুলি আশ্চর্যভাবে হয়ে উঠল উপভাষা, অপভাষা ইত্যাদি। আমরা যখন ভাষার সংজ্ঞায় standard বা সাহিত্যিক ভাষার কথা বলি, তখন তা শিষ্টভাষা নয় মান্যভাষা। যদিও ভাষা বা উপভাষার পার্থক্য চূড়ান্ত নয় আপেক্ষিক, আবার তা শ্রেণীগত নয় মাত্রাগত। একই ভাষার মধ্যে পরস্পরের আঞ্চলিক পৃথক রূপকে উপভাষা বলে। আবার এই আঞ্চলিক পার্থক্য যদি চরম রূপে চলে যায় এতোখানিই, যে পরস্পরের মধ্যে বোধগম্যতা হারিয়ে যাচ্ছে, তখন তা থেকে একাধিক ভাষার জন্ম হয়।

এই যে একই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে উপভাষার পার্থক্য রয়েছে তা কেবল ভৌগোলিক কারণে নয়, তা ছাড়াও আরও অনেক রকমের ভেদ রয়েছে। যেমন ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভিত্তিতে। আবার একই ধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ভেদে, তপশিলি জাতি-উপজাতি গোষ্ঠীর ভাষার পার্থক্য, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থান, রুচি, লিঙ্গ প্রভৃতির ভেদে এই পার্থক্য দাঁড়ায়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, বৃত্তিতে, ভাষার সামাজিক অবস্থান ও সম্পর্ক নিয়ে যে সামাজিক ভাষাশাস্ত্র গড়ে ওঠে, তাই হল লোকভাষা। ভাষার মূল রুট হল লোকভাষা তার উপরের ভাষাকে আমরা জনভাষা বা common speech বলি। একেই আবার folk language বা গ্রাম্যভাষা বলা হয়। আবার এই জনভাষাই যখন একটি অঞ্চলের সামগ্রিক রূপকে প্রকাশ করে তখন তা সেই অঞ্চলের উপভাষা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা যদি লোকভাষা থেকে একটু এগিয়ে এসে একাধিক লোক ভাষাগোষ্ঠীর পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদানের ভাষা হিসেবে ভাষাকে দেখি, তবে সেই জনভাষা যখন একটি সমগ্র অঞ্চলের মানুষের সাধারণ ভাষা হয়ে উঠলো তখন তা উপভাষা। আসলে জনভাষা codification এর ফলে উপভাষায় উত্তীর্ণ হয়। লোকভাষা এর বিপরীত। তা একটি বিশেষ জনভাষা এবং উপভাষা অঞ্চলের অন্তর্গত হলেও তার নিজস্ব ভাষার স্তরকে সে কখনোই সর্বজনীন করে তুলে না। তা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আর উপভাষা আঞ্চলিক ভাষা হয়ে ধাপে ধাপে শিষ্টভাষা হয়ে মান্যভাষার স্তরে এগিয়ে চলে"।

তিনিই প্রথম অখণ্ড মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাকে দুই মলাটের মধ্যে এনেছেন সাবলীলভাবে। লোকভাষার প্রসঙ্গেই তুলে এনেছেন আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার বিস্তৃত পরিচয়। তমলুক, কাঁথি, ঝাড়গ্রাম, সুবর্ণরেখিক ভাষা, কোলগোষ্ঠী সম্পৃক্ত বাংলা ভাষা প্রভৃতি নিয়ে প্রথম পর্যালোচনা করার কৃতিত্ব তাঁরই। মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগৃহীত শব্দকোষ, স্থাননাম ও বাক্যগঠনে লোকভাষার প্রয়োগ এবং দৃষ্টান্ত সহযোগে জনপদের ভৌগোলিক পরিচয় তুলে ধরেছেন নিপুণভাবে।

কবির সাথে..

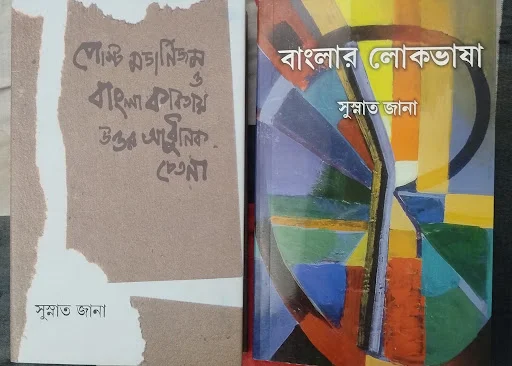

এখনও পর্যন্ত ড. সুস্নাত জানার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৪ টি। এরমধ্যে কাব্যগ্রন্থগুলি হল -- ১) আর এক বিভঙ্গের নৈঃশব্দ্যে, বাকপ্রতিমা (১৯৯৭), ২) প্রচ্ছদে তিন মুখ, বাকপ্রতিমা (তিনজন একত্রে, ২০০৩), ৩) অরণ্যে জলের দেবী, বাকপ্রতিমা (২০০৪), ৪) বৃষ্টির নূপুর, বাকপ্রতিমা (২০০৭), ৫) প্রেম কিংবা হননবৃত্ত, কবিতিকা (২০১২), ৬) অপরূপ স্তব্ধের নিস্বনে, কবিতিকা (২০১৪), ৭) তাম্রলিপ্ত Tam- mo- liti, কবিতিকা (২০১৪), ৮) ধানমণ্ডির মেয়ে, আজমাইন পাবলিশার্স, বাংলাদেশ সংস্করণ (২০১৫), ৯) ধানমণ্ডির মেয়ে, সপ্তর্ষি, পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণ (২০১৮), ১০) পোস্টমডার্নিয়া, কৃষ্ণশিস (২০১৮), ১১) বুদ্ধপিটক, স্রোত (২০১৮), ১২) গঙ্গার জল পদ্মার পানি, অভিযান,বাংলাদেশ সংস্করণ (২০২০), ১৩) সেই আলো রজতাভ, সূর্যপট (২০২০), ১৪) অকল্পকথা, আণ্ডারগ্ৰাউণ্ড সাহিত্য (২০২০) এবং ১৫) Poet's Voice, Eric Publication, (2022)। তাঁর লেখা চারটি উপন্যাস হল -- ১) দুপুরের রোদ, মলয় (১৯৯৩), ২) দ্রোহ, বৃন্দবাক (১৯৮৮), ৩) অগ্নিগর্ভ অর্বাক, মেদিনীপুর সাহিত্য একাডেমী (২০০৪) এবং ৪) পরভিন ইলিয়াসের আত্মজীবনী, বাকপ্রতিমা (২০০৯)। এছাড়াও ড. সুস্নাত জানার প্রবন্ধের বইয়ের সংখ্যা রয়েছে ১৭ টি। সেগুলি হল -- ১) উত্তর প্রবেশ, সূর্যদেশ প্রকাশনী (১৯৮৪), ২) জীবনানন্দ : আলো বলয়ের দিকে, বামা (১৯৯৯), ৩) পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ডাব পাবলিশার্স, (২০১১), ৪) আধুনিক বাংলা কবিতা পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ (২০০২), ৫) প্রসঙ্গ : অনিল ঘড়াই (যুগ্ম সম্পাদিত ), দেজ (২০০৪), ৬) মেদিনীপুরের চিরায়ত কবি ও কবিতা (যুগ্ম সম্পাদিত), উপত্যকা (২০০৫), ৭) পোস্ট মডার্নিজম ও বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক চেতনা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ (২০১০), ৮) পোস্ট মডার্নিজম ও বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক চেতনা, দেজ, পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ (২০১৯), ৯) গীতাঞ্জলি : সৃজনের অন্তর্গত সত্তায়, সাহিত্য সংসদ, (২০১১), ১০) উত্তর আধুনিক সাহিত্যপাঠ, মন্দাক্রান্তা (২০১২), ১১) আগুনের পরশমণি, স্মৃতিসৌধ (যুগ্ম সম্পাদিত, ২০১২), ১২) অন্য জানালা : মেদিনীপুর কলেজ, সম্পাদিত (২০১৭), ১৩) মালীবুড়ো রচনাবলী, মহিষাদল সংস্কৃতি সভা, সম্পাদিত (২০১৯), ১৪) শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী, সম্পাদিত (২০২০), ১৫) মেদিনীপুরের লোকভাষা, কবিতিকা, (২০২২), ১৬) কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি, অরিন্দমস্, (২০২৩) এবং ১৭) বাংলার লোকভাষা, দে’জ, (২০২৩)।

এর পাশাপাশি অন্যান্য আরও অনেক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। সেইসব গ্রন্থরাজি তাঁর গবেষণাঋদ্ধ কাজকেই প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর লেখা ১) ব্যাকরণের অ আ ক খ, অরুণ (১৯৯৩), ২) চিরকালের গল্প, অশোক (১৯৯৩), ৩) ব্যাকরণ পরিচয়, সাহিত্য (২০০৪), ৪) শতবর্ষে সুশীলকুমার, শতবর্ষ উদযাপন কমিটি, অন্যের সঙ্গে সম্পাদিত (২০১০), ৫) হেরিটেজ তথ্যপঞ্জি : পূর্ব মেদিনীপুর, দীপ প্রকাশন, অন্যের সঙ্গে সম্পাদিত (২০১২), ৬) মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ইতিহাস গ্রন্থ, মহিষাদল সংস্কৃতি সভা, অন্যের সঙ্গে সম্পাদিত (২০২০), ৭ ) বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী, উৎযাপন কমিটি (২০১৭) এবং ৮) একালের প্রেক্ষিতে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মেদিনীপুর কলেজ, (২০২৫) বইগুলি জেলার বুকে এক অনন্য ইতিহাস তৈরি করেছে।

মালীবুড়ো প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত পত্রিকা 'সূর্যদেশ' পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়াও মালীবুড়োর সংগ্রহশালা ও গবেষণাগারের রক্ষনাবেক্ষন এবং সংরক্ষণের ভার নিজের কাঁধে রেখেছেন। সেখানে দেশবিদেশের বহু বিদগ্ধ মানুষের নিত্য যাতায়াত। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনায় যুক্ত থেকেছেন চতুর্থ দুনিয়া (১৯৯৮-২০০৪), শাশ্বত ছিন্নপত্র (২০০৬), Advanced Journal of Humanities & Social Sciences (A peer reviewed refereed research journal, 2017, 2019) এর সাথে।

নিজের কাজের গভীরতা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে তিনি এই মুহূর্তে যুক্ত রয়েছেন বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা, তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতি (নিমতৌড়ী স্মৃতিসৌধ), পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর হেরিটেজ কমিটি, মহিষাদল সংস্কৃতি সভা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আঞ্চলিক ইতিহাস কমিটি, হিতৈষী (কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সাথে। এখানে তাঁর কাজ এবং কর্মসম্পাদন পদ্ধতি তাঁকে আলাদা উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে বলা যায়। এছাড়াও তিনি এখন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা নির্দেশক পদে আসীন।

নিবিড় সাহিত্যসেবা এবং পরিশ্রমলব্ধ গবেষণামূলক কাজের দরুন তিনি পেয়েছেন বেশ কিছু সম্মাননা। সেইসব পুরস্কার, সম্মান তাঁর মুকুটের অন্যতম পালক বৈকি। তিনি পেয়েছেন নমিতা স্মৃতি পুরস্কার, আন্তর্জাতিক রূপসী বাংলা পুরস্কার (ঢাকা থেকে), পি. ও. বার্ডিং সম্মান (কলকাতা), উপত্যকা সম্মান, মহিলাদল সংস্কৃতি সম্মাননা, মেদিনীপুর কুইজ কেন্দ্র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির দেওয়া মেদিনীপুর রত্ন সম্মান ইত্যাদি। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে সম্মান লাভ করেন। যদিও এসব সম্মান তাঁকে উদ্বেলিত করেনা। বরং আরও ভালো কাজের জন্য উৎসাহিত করে। অনুপ্রাণিত করে। নিরন্তর কাজের জন্য আরও বেশি করে মনোনিবেশ করার শক্তি পান।

১৯৯৭-৯৮-এ আন্তর্জাতিক দলিত সলিডারিটি পিপলস-এর আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব করতে ড. সুস্নাত জানাকে যেতে হয়েছিল দিল্লী এবং চেন্নাই। কবিতা পাঠ ও কবিতা বিষয়ক আলোচনার জন্য ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭ এবং ২০২০ তে মোট চারবার গিয়েছেন বাংলাদেশের বুকে। সেখানে সেদেশের জাতীয় কবিতা উৎসব, বাংলা একাডেমির নানা অনুষ্ঠান সহ ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামের বিভিন্ন কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে ছিলেন মুখ্য অতিথি। আসলে কবিতাই তাঁর কাছে এক মনোমুগ্ধকর প্রেমের অন্যতম উপকরণ।

এই জগৎ সংসারে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠতে হয় সকলকেই। রোগ শোক দুঃখ বেদনা আর অপরিসীম যন্ত্রনা নিয়েই সকলের জীবন। গৌতম বুদ্ধ থেকে মহাবীর জৈন সকলেই পথ দেখিয়েছেন এসব থেকে মুক্তির উপায়। তা হল 'নির্বাণ'। এই নির্বাণ হলো দুঃখ ও পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি বা চূড়ান্ত মুক্তিলাভের একমাত্র উপাত্ত। যা আপাত শান্ত, আনন্দময় এবং মুক্তিপ্রাপ্ত অবস্থা, যেখানে রাগ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য থেকে নিষ্কৃতি মেলে। 'নির্বাণ' থেকে পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করা যায়। সাধুসন্তদের কাছে "অগ্নি নির্বাপিত হওয়া" অথবা "বন্ধন থেকে মুক্তি"ই হল 'নির্বাণ'। কবি ড. সুস্নাত জানাও এই জীবনের রূপ রস গন্ধ উপভোগ এবং উপযোগিতার ভাবনা পোষণ করতে করতে আত্মোপলব্ধির চরমসীমায় উচ্চারণ করেন --

'নিব্বুতা অহং গচ্ছামি-

বলে তুমি সংসার পরিজন রাজসুখ ছেড়ে

চলে গেলে অরণ্যের গভীর নির্জনে

তারপর, গোপন অন্তর থেকে ফিরে এলে বুদ্ধ হয়ে

আমি ভাবলাম তুমিই নির্বাণ মন্ত্র দেবে

তোমার করুণাঘন চোখদুটি, মুখের হাসির রেখা

দেখি রোজ, তবু তোমাকে পাইনি কাছে,

স্পর্শের গভীর সত্যে, বাক্

কেবল আনন্দের কাছে শুনি, তুমি,

তখনই নির্বাক থাকও- যদি কেউ প্রশ্ন করে

নির্বাণের মানে! মিরান্দারও শুনেছে দেবদারুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে, আনন্দের বিনীত বিভাষে: নির্বাণ হল

সত্যকে জানা অথবা তোমার মতো নির্বাক ও স্মিতমূক।

আজ বুঝেছি নির্বাণ হল তোমার উজ্জ্বল মূর্তি ধ্যানাসনে'।

-- নির্বাণ (ড. সুস্নাত জানা)

🍂

0 Comments