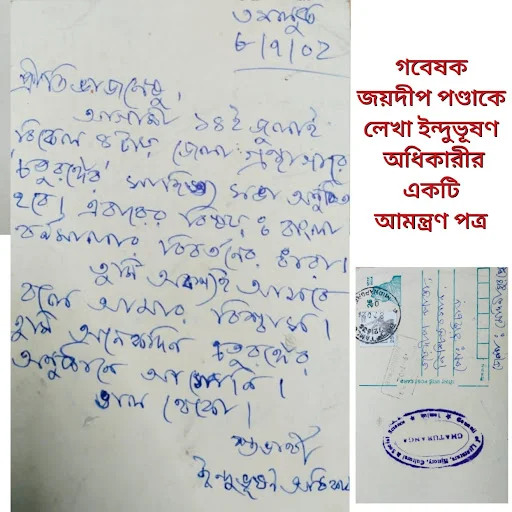

মেদিনীপুরের মানুষ রতন, পর্ব -- ৬১

ইন্দুভূষণ অধিকারী (প্রবন্ধকার, পত্রিকা সম্পাদক, গবেষক, তমলুক)

ভাস্করব্রত পতি

অনেক আগে সেই ষাটের দশকের শুরুতে 'তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়'তে ছাত্রাবস্থায় ছাত্র রাজনীতির আঙিনায় সাংস্কৃতিক কর্মীরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে সমগ্র মেদিনীপুর জেলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক করিডোরে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিলেন। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার নানা পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা অসংখ্য গবেষণাঋদ্ধ মননশীল ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। প্রাবন্ধিক হিসেবে জেলা জুড়ে পান বোদ্ধাগনের মান্যতা। মেদিনীপুরের বুকে থেকে অনবরত চর্চা করে গিয়েছেন মেদিনীপুর কেন্দ্রীক বিষয় নিয়ে।

নিবিড় সাহিত্য চর্চার জন্য প্রায় ১৭৫ টি সাহিত্যপাঠের আসর (১৯৯৩–২০০০) করেছেন। আসলে তিনি চেয়েছিলেন সাহিত্য পাঠের আসরের মাধ্যমে সাহিত্যিক মননের বিকাশ সম্ভব। সেজন্য কখনো মাসে একটি বা দু'টির আয়োজন করা হত। মেদিনীপুরের অনেকেই আসতেন। ১৯৮৯ সালে পেয়েছেন গৌরী ভট্টাচার্য সাহিত্য পুরস্কার। ১৯৭৭ থেকে একটানা যুগান্তর পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন। বেশ কয়েকটি ছোটো গল্পও লিখেছেন তিনি। সেগুলি হল 'দৃষ্টিপাত', 'খণ্ডহর', 'অন্ধকারে একা', 'ভয়' ইত্যাদি।

১৯৩৫ সালে দক্ষিণ ময়নাতে জন্মগ্রহণ করেন গবেষক ইন্দুভূষণ অধিকারী। কিন্তু থাকতেন তমলুক শহরে। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ডিমারী হাইস্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে। কিছুদিন এখানে করার পর পূর্ব চিল্কা হাইস্কুল এবং নাইকুড়ি ঠাকুরদাস ইনস্টিটিউটশনে করেন। তবে ছাত্র রাজনীতির কারণে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে মেদিনীপুরে গিয়ে পঞ্চায়েত দপ্তরে কাজ শুরু করেন। ২০১১ এর ২৬ শে জুলাই 'পূর্বাদ্রি' পত্রিকার সম্পাদক তথা প্রোথিতযশা প্রাবন্ধিক এই ইন্দুভূষণ অধিকারী পরলোকগমন করেন।

১৯৫৪ সালে 'আল্পনা' নামে একটি লিট্ল ম্যাগাজিন প্রকাশ শুরু করেন। এটি প্রায় আট বছর অনিয়মিত প্রকাশিত হতে হতে ১৯৬২ সালে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর মেদিনীপুর গিয়ে খড়গপুর কলেজের অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ‘বর্ণিকা' (১৯৭৩-১৯৭৭) নামে আর একটি সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন।

এরপর ১৯৭৯ সালে 'পূর্বাদ্রি' নামে একটি দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এতে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক 'বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশিত হতে থাকে। 'পূর্বাদ্রি' পত্রিকার ইতিবৃত্তে ১৩৮৬ থেকে ১৪০৪ পর্যন্ত যে ১২ টি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় তা হলো-- রবীন্দ্র সংখ্যা (১ম বর্ষ, ১ম) বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ ; বিয়াল্লিশের তমলুক ও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার সংখ্যা (২য় বর্ষ, ৪র্থ) ১৩৮৭ ; জাঁ পল সার্ত্র সংখ্যা (৩য় বর্ষ, ৩য়) ১৩৮৮ ; ঔপনিবেশিক পটভূমিতে সমান্তরাল সরকার সংখ্যা (৫ম বর্ষ, ১ম) ১৩৯০ ; ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাম্রলিপ্ত সংখ্যা (৮ম বর্ষ, ৩য়) ১৩৯৩ ; ভারত-তত্ত্ববিদ এ.এল. ব্যাশাম সংখ্যা (৮ম বর্ষ, বার্ষিক) ১৩৯৩ ; লোকধর্ম ও লোকসংগীত সংখ্যা (১০ম বর্ষ, ১ম) ১৩৯৬ ; জগজ্জীবন তাম্রশাসন সংখ্যা (১২ম বর্ষ, ৩য়) ১৩৯৭ ; উইলিয়ম কেরীর ভারতে আগমনের দু'শো বছর স্মরণ সংখ্যা (১৪ম বর্ষ, ৩য়) ১৪০০ ; লোকধর্ম সমাজ সংস্কৃতি ( লোকসংস্কৃতি ২) সংখ্যা ( ৫ম বর্ষ, ৪র্থ) ১৪০২ ; মন্দির সংখ্যা ২০০০ ; মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি সংখ্যা ২০০১ এবং সজনীকান্ত জীবনানন্দ তারাশঙ্কর সঙ্কলন ২০০১।

এছাড়াও তাঁর সম্পাদিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই হল -- ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাম্রলিপ্ত, ১৯৮৬ ; লোকধর্ম: অতীত ও বর্তমান, ১৯৮৯ ; বর্ণময় উইলিয়াম কেরী, ১৯৯৫ ; শীতলার বিবাহবাসর ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ১৯৯০ ; মেদিনীপুর জেলার লেখক লেখিকা ও তাঁদের গ্রন্থপঞ্জী, ১৯৯৯ ; প্রসঙ্গ মেদিনীপুর (মালীবুড়ো), ২০০১ এবং পশুপতি সম্বাদ (চন্দ্রনাথ বসু), ২০০৫।

ইন্দুভূষণ অধিকারী তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন যে মেদিনীপুরের আদিকবি বাসুদেব ঘোষের স্ত্রী ছিল। কিন্তু কোনো সন্তান ছিলনা। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর বাসুদেব ঘোষ নিজেই স্বেচ্ছায় সমাধিস্ত হন তমলুকের নরপোতায়। এই অবস্থায় তিনি একসময় জেগে ওঠেন এবং স্বপ্ন দেখেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বালক বেশে তাঁর কাছে এসেছেন।

এহেন মানুষটি সারাজীবন প্রচারের আড়ালে থেকে নিঃশব্দে কাজ করে গেলেন মেদিনীপুর কেন্দ্রীক বিষয় নিয়ে। তমলুকের মানুষের চোখে আজও তিনি অন্যতম সাহিত্যসেবী হিসেবেই শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে রয়েছেন।

0 Comments