ছোটোবেলা বিশেষ সংখ্যা ১৫১

সম্পাদকীয়,

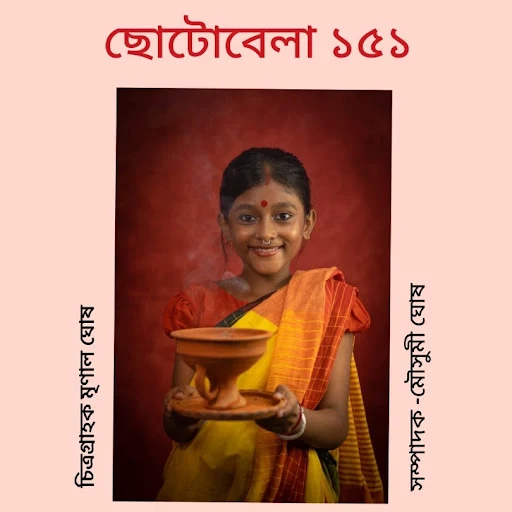

শারদীয়া উৎসব দোর গোড়ায় অথচ বর্ষা এখনো যাই যাই করেও যাচ্ছে না। প্রিয়াঞ্জলি দিদি তাই লিখেছে 'মেঘের পাতায় পান্ডুলিপি অথবা বৃষ্টিলেখা।' তবু মা দুগগার সাজ চলছে। পুজোর চারদিনের জন্য মন্ডপে মন্ডপে উপকরণ গোছানো চলছে। বরণডালা, ধুনুচি, চামর, ঘট, পঞ্চপ্রদীপ.... ঐ দেখ মৃণাল আঙ্কেল ছবি পাঠিয়েছে ধুনুচি হাতে ছোট্ট বন্ধুর। সুব্রত জেঠু বরণডালার ছড়া পাঠিয়েছেন। এদিকে জয়তী আন্টি বলছে চারদিন নয়, মায়ের পুজোয় নয়দিন হয় নয় দেবীর আরাধনা। এসো আমরা তাদের কথা জেনে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠি। কি তোমাদের কারো আবার মিতুলের মতো মন খারাপ নাকি? মিতুল কে? মৌসুমী আন্টির গল্প পড়লেই মিতুলকে চিনে যাবে। আর মন খারাপ থাকলে প্রবীর জেঠুর আর শতদ্রু জেঠুর গল্প পড়ে নাও। মন ভাল হবেই। আর যারা রহস্যের রোমাঞ্চের গল্প ভালোবাসো, পড়তে শুরু করে দাও সুকুমার জেঠুর উপন্যাস ছোটকাকুর কান্ড কারখানা। হলো তো গল্প কবিতা উপন্যাস পড়া? এছাড়া যে উপকরণটি ছাড়া ছোটোবেলার উৎসব সংখ্যার সাজ কমপ্লিট হবে না তা হল তরুণ শিল্পীদের ছবি। এবারের শিল্পীরা হলেন শ্রীপর্ণা, আয়ুস্মিতা আর শুভঙ্কর। সাজ চলছে, উপকরণ গোছানোও চলছে এসো তবে সৃজন উৎসবে মেতে উঠি।---- মৌসুমী ঘোষ।

নবরাত্রি

জয়তী রায়

ছোট্ট সোনা বন্ধুরা।

এসে গেছে শরৎকাল। পড়ছে ঢাকের বাড়ি। নতুন জামা, নতুন জুতো -- সেই সঙ্গে অনেক অনেক ঘোরাঘুরির আলোচনা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ -- সবচেয়ে বড় উৎসব এসে গেল দুয়ারে। অঞ্জলি দিতে হবে। প্রার্থনা করতে হবে। তাহলে, এসো, টুপ করে জেনে নেওয়া যাক, দুর্গাপুজোর গুরুত্ব কেন এত বেশি? ব্যাখ্যা বেশ কঠিন। সময়মত কখনো বলে দেব। আজ সহজ করে সরল কথায় কিছু তথ্য জানাই।

দুর্গা। শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মন আর মস্তিষ্কের মধ্যে জেগে ওঠে অনুরণন। অজান্তেই ভরসা পায় সমস্ত ইন্দ্রিয় আর শরীর। দুর্গা দুর্গতি নাশিনী__এ বিশ্বাস করতে আমাদের ভালো লাগে। বিশ্বাস থেকে অন্তরের ভিতরে জন্মায় শক্তি। তার ফলে অনেক কঠিন কাজ মনে হয় সহজ। হিন্দু ধর্মের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম অনুভূতির স্তরে স্তরে বেজে ওঠে দুর্গা নাম।

আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি দেবী দুর্গা তাঁর অসংখ্য সহস্র কোটি রূপ। প্রতিটি রূপ অর্থবহ। প্রতিটি রূপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষ এবং তার মঙ্গল।

মানুষের জীবনে শুভ শক্তি এবং অশুভ শক্তি দুটিই আছে সমানভাবে। জীবন সূর্য আবর্তিত হয় খারাপ ভালোর আহ্নিক বার্ষিক গতির আবর্তনের মধ্যে দিয়ে। মানুষ নিজের মত করে লড়াই করে দুর্গতি থেকে উদ্ধার পেতে চায়। মানুষের এই লড়াই যেন প্রতীকী হয়ে ধরা পড়ে মহিষাসুরমর্দিনী রূপের মধ্যে। অসুর সংহারী দেবী __ভরসা যোগান অসহায় মানুষকে। নিজের বুকের ভিতর লুকিয়ে আছে দুর্গা শক্তি , তাকে জাগিয়ে তোলার জন্যই আয়োজন করতে হয় দুর্গা পূজার।

তিনদিন পুজোর পরে চারদিনের দিন বিসর্জন। আসলে কিন্তু, নয়দিন ধরে হয় দেবীর পুজো। কেন হয় , কারণ কী -- সেগুলোই বলব আজ।

পুরাণ কথা অনুযায়ী , নবদুর্গার সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টির রক্ষা তথা পালনের জন্য। মঙ্গলের জন্য। শাস্ত্রে আছে, মা দুর্গার এই নয়টি রূপের পূজা যারা ন'দিন ধরে পালন করে পূজা করেন অর্থাৎ নবদূর্গা ব্রত পালন করেন, তারা সর্বদিক দিয়ে জয়ী হন। সর্ব রোগ শোক বাধা অপসারিত হয়। শুক্লপক্ষ প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত এই পূজার নিয়ম।

সুর ও অসুর ---এই দুটি শক্তি সর্বকালে সর্বযুগে বিরাজমান ছিল। দার্শনিক তত্ত্ব অনুসারে সুর হল শুভ বা মঙ্গলের প্রতীক। অসুর তার বিপরীত। অশুভ অত্যাচার অমঙ্গলের প্রতীক। কখনো কখনো অসুর শক্তি প্রবল হয়ে উঠত। প্রতাপ এত বেশি হত যে ধীরে ধীরে তারা গ্রাস করতে থাকত সমস্ত পৃথিবী। অত্যাচার অবিচারের স্রোতে অসহায় হয়ে পড়ত সুর বা শুভের আকাঙ্খাকারী যারা। সুন্দর করে বাঁচতে চাইত যারা।

চমকে যাই যখন দেখি এইরকম নিদারুণ সংকট সময়, দেবতারা শরণাগত হচ্ছে নারীশক্তির। সমস্ত পুরুষ দেবতারা নতশিরে করুণা ভিক্ষা করছেন ---দেবী মা দুর্গার। নারী শক্তির ধারাল খড়্গ ছিন্নভিন্ন করছে অশুভ শক্তির কালো অন্ধকারকে।

আজকের নারী অবমাননার আবক্ষয়ের যুগে বসে, নবরাত্রি র তাৎপর্য বহন করে আনে নতুন ভাবনা। মিথ বা পুরাণের আবরণ সরিয়ে উঁকি মারে যে সত্য, তাকে যদি আধুনিক মন দিয়ে ভাবা যায়, তবে দেখব, নবরাত্রি বলতে , নয় দিন ব্যাপী উপোষ করে থাকা মুখ্য না। আচার বা উপবাসের আড়ালে লুকিয়ে আছে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

নবরাত্রি উদযাপন করা হয়, দুর্গার নয়টি রূপের পূজা করে। প্রত্যেক রূপের আছে আলাদা আলাদা বৈচিত্র্য এবং ব্যাখ্যা।

প্রথম রূপটি থেকে শুরু করা যাক:

শৈলপুত্রী রূপ

স্বামী মহাদেবের নিন্দে শুনে দেহত্যাগ করলেন ওঁর পত্নী সতী। সতীর মৃত্যুতে উন্মত্ত শিব শুরু করলেন তাণ্ডব নৃত্য। যার ফলে , স্বর্গ মর্ত্য পাতাল --এই তিনলোক জুড়ে নেমে এলো মহাদুর্যোগ। তখন পরিত্রাতা রূপে শ্রীবিষ্ণু সুদর্শন চক্রে খণ্ড খণ্ড করলেন সতীর দেহ। এরপরে কি ঘটল?

দৈত্যরাজ তারকাসুর শুরু করল প্রবল অত্যাচার। দেবতারা সমস্ত শক্তি নিয়েও সেই অসুরকে কিছুই করতে পারল না। তখন তাঁরা মা ভগবতীর স্মরণ নিলেন। দেবতাদের অভয় দিয়ে, মা ভগবতী জন্ম নিলেন, শৈলরাজ হিমালয়ের গৃহে। তারপর মহাযুদ্ধ করে, সমস্ত পৃথিবীকে তারকাসুরের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

দুর্গে দুঃখ হারা , হররানী তারা , দুর্গতি নাশিনী

শিব আদরিনী , মহেশ ঘরণী , শঙ্করীভবানী।।

ছোট্ট সোনা বন্ধুরা, তোমরাও স্মরণ করো মহাশক্তির। দেখবে, নিজের ভিতরেই অনুভব করতে পারবে লড়াই করার শক্তি।

নবরাত্রির দ্বিতীয় রূপ: ব্রহ্মচারিণী

দেবতাকে শিখতে হল ব্রহ্মবিদ্যা। শেখালেন কে? দেবী ব্রহ্মচারিণী। কেন ? যে কোনো বড় কাজ করার আগে শিখতে হয়, সংযম , বৃদ্ধি করতে হয়, মানসিক শক্তি। দেবী ব্রহ্মচারিণী , এই সংযম ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতীক। বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুযায়ী মানসিক শক্তি পরিপূর্ণ থাকলে, যে কোন কঠিন কাজ সহজে জয় করা যায়। রূপ মাহাত্ম্য হল এই যে, শারীরিক ক্ষমতা শুধু নয়, যুদ্ধ জয় করতে হলে চাই সবল শক্তিশালী এক মন।

মন যদি শক্তিশালী হয়, তবে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই সহজ হয়। ছোট্ট সোনা বন্ধুরা, এই লেখা যারা পড়ছ তাদের বলি, দিনে কিছুক্ষণ মন শান্ত করে রাখলে, চারিদিকের যে বাতাস আছে যে তাপমন্ডল আছে, তার মধ্যে মহাজাগতিক শক্তি কণা ঘুরে বেড়াচ্ছে... চোখ দিয়ে দেখা যায় না। মন দিয়ে অনুভব করতে হয়। সেই শক্তিগুলিকে একসঙ্গে করে যদি আমাদের মনে ধারণ করা যায়, তবে অনেক সহজ হয় লড়াই।

দেবীর তৃতীয় রূপ:

চন্দ্রঘণ্টা

ঘণ্টা অর্থাৎ মুখ। যে মুখ চন্দ্রের মত। চন্দ্রের মত আলোকিত সুন্দর স্নিগ্ধ মুখ ---যা দেখলে মন ভালো হয়।

মন ভালো করা কেন দরকার? দরকার বই কি! আমাদের আসল যুদ্ধ প্রতিদিনের সঙ্গে।

পড়াশুনোর সঙ্গে, অপমানের সঙ্গে, হতাশার সঙ্গে যুদ্ধ ---এই যুদ্ধে সফল হতে গেলে মন হচ্ছে বিরাট অস্ত্র। দেবী চন্দ্রঘণ্টার রূপ আমাদের আশ্রয়। নারী পুরুষ সকলের আশ্রয়। কোনো কারণে কষ্ট পেলে, বকুনি খেলে, সেই স্নেহের ছায়ায় বসে আরাম পাবে।

দেবীর চতুর্থ রূপ:

কুষ্মান্ডা

কু, উষ্ণ, আন্ডা ---এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এই রূপ । কু মানে? স্বল্প। উষ্ণ বলতে গরম। এবং অন্ড বলতে এই সসাগরা পৃথিবীকে বোঝান হয়েছে। কুষ্মান্ডা রূপ মায়ের ঠিক কেমন? নিজের হাসি এবং হাতের পাত্রে রক্ত দিয়ে সৃষ্টি করেন আলোকিত ব্রহ্মাণ্ড। বস্তুত জীবনের অশুভ দিকগুলি শুধু বাইরের রূপ না, আমাদের স্বভাবেও কতগুলি রিপু তৈরি হয়, যা জীবনকে স্তব্ধ করে। যেমন:

সব সময় ঘুম পায়, কিছুই ভালো লাগে না। একটুতেই রাগ হয়। কেউ ভালো করলে ঈর্ষা হয়। হিংসা হয়।

হীনতর মন, নেতিবাচক দোষ প্রতি পদে সুখী হতে বাধা দেয়। দেবী সাহায্য করছেন ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত হতে... ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ মানব জীবন ভরে উঠুক আলোতে। মন হোক পূর্ণ। আমরা সবাই আনন্দে থাকি।

দেবীর পঞ্চম রূপ: স্কন্দমাতা।

পুত্র কার্তিক বা স্কন্দকে কোলে নিয়ে তিনি যুদ্ধ করছেন। নারীদের অনুপম রূপ হল তাঁর জননী রূপ। পিঠে কচি শিশু বেঁধে অকথ্য পরিশ্রম করছেন, শ্রমিক মা। রাণী লক্ষ্মীবাঈ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য , শিশুপুত্রকে কোলে করে লড়াই করছেন... বুঝে দেখো ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের মা কত শক্তিশালি! তিনি আছেন বলেই তোমরা আছো। নারীর এই রূপের মধ্যে ,তখন দেবী স্কন্দমাতা চিন্ময়ী রূপে প্রকট হতে থাকেন।

দেবীর ষষ্ঠরূপ:

কাত্যায়নী

প্রচণ্ড শক্তিশালী দেবী হলেন কাত্যায়নী। দেবতাদের সম্মিলিত তেজ থেকে উদ্ভুত দুর্গার এই রূপটি , মহিষাসুরকে হত্যা করে।

দেবীর সপ্তম রূপ: কালরাত্রি

এই রূপ বড় ভয়ানক। অত্যাচার যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়, নারীকে তখন ঘুরে দাঁড়াতেই হয়। অশুভ শক্তির প্রবল দাপটের সামনে , ভয়ঙ্করী খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে ছিন্ন করেন সমস্ত বাধা। অমঙ্গল। কালো রূপের মধ্যে বিলীন হতে থাকে পৃথিবীর সমস্ত ব্যাখ্যা। সমস্ত যুক্তি তর্ক।

দেবীর অষ্টম রূপ:

মহাগৌরি

কথিত আছে, মহাদেবের জন্যে তপস্যা করতে করতে, দেবী হলে ওঠেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। তারপর গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করে, দেবী হলেন, গৌরী। অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার প্রতীক হল দেবী রূপের এই পরিবর্তনের কথা। রূপ থেকে অরূপের দিকে যাত্রা । তপস্যার ফলে কালো রূপ আলোয় পরিণত হল, গঙ্গাজলের সাহায্যে।

নবদুর্গার নবম রূপ: সিদ্ধিদাত্রী।

সিংহবাহিনী দেবীর চারহাতে আশীর্বাদী মুদ্রা। তিনি সিদ্ধিদান করেন। অর্থাৎ তাঁর উপাসনায় সংসারে আসে সুখ এবং সমৃদ্ধি। সবাইকে বরাভয় দেন এই মাতৃকা মূর্তি। স্বয়ং মহাদেব দেবী দুর্গাকে সিদ্ধিদা ত্রী রূপে পূজা করেছিলেন। স্ত্রী শক্তিকে এমন সম্মান দিতে বাধ্য হলেন সমস্ত দেবতা।

নবরাত্রি উপাসনার অর্থ হল ---অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা। নবরাত্রির উপাসনায় উপবাস করা দরকার কি না সে নিয়ে তর্ক থাকতেই পারে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি , উপবাসে বিশ্বাস করি না, এখানে উপবাস অর্থ শুধু খাদ্যের সংকোচন করে শরীরকে কষ্ট দেওয়া নয়। বাক সংযম, অহঙ্কার ত্যাগ, মনের মধ্যেকার অসুর অশুভ চিন্তাকে বিনষ্ট করলে, তবে মোক্ষ লাভ হবে, শান্তি লাভ হয়। শরীর ও মনে বিষ জমা হতে পারে না। আলোমুখী করে তোলে। সার্থক হয় নবরাত্রি উদযাপন।

উপন্যাস

প্রথম পর্ব

ছোটকাকুর কাণ্ড-কারখানা

সুকুমার রুজ

রাত দেড়টা। তবুও পল হ্যারির চোখে ঘুম নেই। অথচ অপরিমেয় ক্লান্তিতে তিনি আর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। ঘাড় হেলিয়ে দিয়েছেন পেছনদিকে। পা দুটো টানটান করে রেখেছেন টেবিলের তলা দিয়ে। চোখ বুজে চেষ্টা করছেন ক্লান্তি দূরে সরাতে।

শরীরের আর দোষ কী! একটানা প্রায় তেরোঘন্টা ঘাড় নিচু করে বসে ব্যতিক্রমী চিঠিখানার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছেন পল। প্রায় নব্বই শতাংশ উদ্ধার করেই ফেলেছেন। সামান্যই বাকি। সেটুকু করতে পারলেই সারা পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন উঠবে। এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের অংশীদার হবেন তিনি। এরকম এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে কি ঘুম আসে!

আজ রাতের মধ্যেই পুরো চিঠিখানার পাঠোদ্ধার করার সংকল্প নিয়েছেন পল। তাই নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ইনফ্রা-রেড ফোটোগ্রাফির সাহায্যও নিলেন। কিন্তু তেমন ফল হল না। একে তো দু’হাজার বছর আগের চলিত-লাতিন হরফ। তার ওপর টানা স্মল লেটারে লেখা। ক্যাপিটাল লেটারের বালাই নেই। কোনও যতিচিহ্ন নেই। বেশ কয়েক জায়গায় কাটাকুটিও রয়েছে। তাছাড়া বেশ কিছু জায়গায় কালি উঠে গিয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে লেখা।

এমনটা হওয়ারই কথা। নেহাত চিঠিখানা বার্চগাছের কাঠের নরম অংশ দিয়ে তৈরি পাতের ওপর লেখা। ‘লেখা’ না ব’লে ‘খোদাই করা’ বলাই ভাল। নরম কাঠের পাতে ধাতব নিব দিয়ে চেপে লেখা হয়েছে। তার ওপর সেকালের বিশেষ ধরনের আঠা মেশানো কালি দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে দাগগুলো।

এ চিঠি ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গেলেও যথেষ্ট ভালভাবে সংরক্ষিত ছিল; তাই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে। সংরক্ষিত থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ ধ্বংসস্তূপটা আসলে মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকা ভিন্ডোল্যান্ডার দুর্গ। যা ছিল সে যুগে রোম সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার এক বড়সড় ঘাঁটি। পৃথিবী বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রবিন চার্লে মাটি খুঁড়ে ওই দুর্গ উদ্ধার করার পর তেমনটাই দাবী করেছেন।

রবিন চার্লের দাবী অমূলক নয়। কেননা, ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে রোমানদের যুদ্ধাস্ত্র, ব্যালিস্টা গোলা, সামরিক কাজে ব্যবহৃত নানারকম জিনিসপত্র এবং কাঠের বাক্সে চামড়ায় মোড়া বেশ কিছু কাঠের পাতের চিঠি ও দলিল।

চিঠি ও দলিলের লিপি উদ্ধার করার জন্য ফিলোলজিস্ট পল হ্যারির আমন্ত্রণ পাওয়াটা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। কারণ, চেস্টারহোমের ইন্টারন্যাশনাল ফিলোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির অ্যানসিয়েন্ট ল্যাটিন স্ক্রিপ্ট্ বিভাগের প্রধান হলেন পল হ্যারি। এক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে যোগ্য ফিলোলজিস্ট আর কে হতে পারে! ইতিমধ্যে তিনি তেতাল্লিশখানা চিঠি ও দলিলের মধ্যে একচল্লিশখানার লিপি উদ্ধার করে ফেলেছেন। মাঝারি সাইজের একখানা চিঠি খুবই অস্পষ্ট, তাই ফেলে রেখেছেন। এখন যে চিঠিখানার লিপি উদ্ধারে উনি ব্যস্ত, সেটি সবচেয়ে ব্যতিক্রমী চিঠি। অন্যগুলির চেয়ে আয়তনে বড়। দু’মিলিমিটার পুরু, নয় সেন্টিমিটার চওড়া, প্রায় কুড়ি সেন্টিমিটার লম্বা কাঠের পাতে টানা চল্লিশ লাইন লেখা রয়েছে। চিঠির বিষয়ও সম্পূর্ণ আলাদা।

অন্যান্য দলিল বা চিঠিগুলো হল সামরিক নির্দেশ আদান-প্রদান সংক্রান্ত। কিন্তু এ চিঠিতে খোদাই করা রয়েছে এক অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সংকেত-সূত্র। সে সংকেত-সূত্র বাস্তবে রূপায়িত হলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তথা প্রাণীকুলের খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ধংসস্তূপের খননকাজ এখনও শেষ হয়নি। আরও মাসদুয়েক চলতে পারে। তাই স্তূপের আশপাশে বেশ কয়েকখানা তাঁবু খাটানো হয়েছে। সেগুলোর একটার মধ্যে পল হ্যারি তাঁর কাজ করে চলেছেন। এই গভীর রাত্রিতে অন্যান্য তাঁবুগুলোর আলো নেভানো। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সকলে বিশ্রাম নিচ্ছে। তাঁবুর বাইরে বার্চ, বলসম, ম্যাপল্ গাছগুলোও ঘুমোচ্ছে। শুধু কিছুটা দূরে দূরে উঁচু পোস্টের মাথায় সার্চলাইটগুলো প্রখর চোখে জেগে রয়েছে।

পল হ্যারি না ঘুমোলেও পেছনে ঘাড় হেলিয়ে, সামনে পা ছড়িয়ে চোখ বুজে চেয়ারে বসে রয়েছেন। টেবিলে ল্যাম্প জ্বলছে। সামনে অদ্ভুত চিঠিখানা। সারাদিনের ক্লান্তিতে পলের একটু ঝিমুনি এসেছিল বোধহয়। অসমান নড়বড়ে চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলেন আর কি! পড়ে যাওয়া রুখতে আচমকা হাত-পা ছুঁড়লেন পল। হাঁটুর ধাক্কায় টেবিল নড়ে উঠল। নিজের পতন আটকালেও টেবিলে বসে থাকা ল্যাম্পটার পতন আটকাতে পারলেন না। ল্যাম্প্ ভেঙে চুরমার। অন্ধকারে ডুবে গেলেন তিনি।

এখন আর কী করা যায়! রবিন চার্লে ও তাঁর সঙ্গীসাথী এখন ঘুমিয়ে রয়েছেন অন্য তাঁবুতে। এই রাত্রিবেলা ল্যাম্পের জন্য তাঁদেরকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। এমন ভেবে, পল হ্যারি এখন তাঁর কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হলেন। তাহলে এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। কাল সকালে উঠে আবার মাথা ঘামানো যাবে। এটাই মনস্থির ক’রে, পল অন্ধকারের মধ্যেই ওপাশে ক্যাম্বিশ খাটে শুয়ে পড়লেন কম্বল মুড়ি দিয়ে।

কিন্তু ঘুম আসতে চাইছে না। শুয়ে শুয়ে পল ভেবে চলেছেন চিঠিখানার কথা। চিঠির প্রথম দিকটা ও শেষাংশটা বেশ স্পষ্ট। উদ্ধার করতে কষ্ট হয়নি। চিঠিখানা লিখেছেন লুসিয়াস নামের একজন। তিনি একজন সামরিক ডাক্তার। সালপিসিয়া লেপিদিনা নামের কোনও এক মহিলাকে ‘স্যালুটেম’ সম্বোধন করে এই চিঠি।

চিঠির প্রথমদিকে সৌজন্য-মূলক দু-একটা মামুলি কথার পরেই মূল বিষয় — ‘ভেষজ পদ্ধতিতে প্রাণীদেহে এমন এক বৈশিষ্ট্য বা গুণ উৎপন্ন করা সম্ভব; যাতে প্রাণীরা উদ্ভিদের মতো নিজেদের শরীরের মধ্যেই নিজের খাদ্য তৈরি করে নিতে পারে।’ সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোফিল জাতীয় কোনও রঞ্জক পদার্থের গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে।

চিঠির মাঝামাঝি জায়গার লাইনগুলোতে রয়েছে ভেষজ উপাদানগুলির নাম ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি। কিন্তু কয়েকটা লাইন এত অস্পষ্ট যে, ইনফ্রা-রেড ফোটোগ্রাফিও কাজে আসছে না। কাল সকালে আবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করবেন। পুরো চিঠিখানার ভাষা উদ্ধার করতেই হবে, এমন সংকল্প করে পল চোখ বন্ধ করলেন।

বোধহয় পল ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। কিন্তু এক খস্খস্ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওঁর। কান ও মন সজাগ হয়ে উঠল। কিন্তু চোখকে কাজে লাগাতে পারছেন না। তাঁবুর ভেতর অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়েছে। পল ভাবেন, তাঁবুর ভেতর কেউ ঢুকেছে নাকি! কোনও বন্য প্রাণী ঢুকে পড়া অসম্ভব নয়। কাছেই জঙ্গল। তবে, জঙ্গলে ভয়ংকর প্রাণী নেই, তাই রক্ষে। পল ইচ্ছাকৃত কাশির শব্দ করেন। জন্তু-জানোয়ার হলে পালাবে। কিন্তু খসখস্ শব্দটা হয়েই চলেছে। তবে কি তাঁবুতে কোনও মানুষ ঢুকেছে! তা হলেও হতে পারে। কোনও মতলববাজ হয়তো ওই মূল্যবান চিঠি চুরি করার জন্য ঢুকেছে। কেননা, দিনের বেলায় চিঠিখানা প্রথম দেখে কয়েক লাইন পড়ে পল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। আবেগ সংযত না করতে পেরে অন্যান্যদের সামনে বলে ফেলেছিলেন চিঠির বিষয়বস্তুর কথা। হয়তো তাদের মধ্যে কেউ লোভ সামলাতে পারেনি!

পল ভয় ও আশঙ্কায় উঠে বসেন। কান পেতে তাঁবুতে কারও অস্তিত্ব বোঝার চেষ্টা করেন। খস খস শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

এবার তিনি সাহসে ভর করে খাট থেকে নামেন। অনুমান করে এগোন টেবিলের কাছে। চেয়ারে একবার হোঁচট খেলেও সামলে নেন। টেবিলে হাত বাড়ান।

যাক! টেবিলের জিনিষপত্র সব ঠিকঠাক আছে। তবে, অবাক হন একটা কথা ভেবে। যদ্দুর মনে পড়ছে শোওয়ার আগে টেবিলটা অগোছালো ছিল। এখন যেন কেউ টেবিলের জিনিসপত্র গোছগাছ করে রেখেছে! তাহলে নিশ্চয় ঘরে কেউ ঢুকেছিল! একটা আলোর ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হত। এমন ভেবে তাঁবুর পর্দার দিকে এগোন। পর্দা তুলে দেখতে আগ্রহী হন অন্য কোনও তাঁবুতে আলো জ্বলছে কি না! পর্দা তুলতেই হাড় হিম করা বাতাস ঢোকে তাঁবুর ভেতর। বাইরে প্রবল বাতাস বইছে। কোনও রাতচরা পাখি বিকট শব্দে ডেকে ওঠে। আচমকা সে শব্দে পল আতঁকে ওঠেন। বাইরের ল্যাম্পপোস্ট থেকে আসা আবছা আলোয় দেখা যায় চেয়ারে নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছে একজন।

শব্দ হচ্ছে খসখস্ খসখস্। লম্বা আলখাল্লা পরা দীর্ঘদেহী একজন বৃদ্ধ মনে হল। মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি, খুবই শীর্ণকায়।

এবার বাস্তবিকই খুব ভয় পেয়ে যান পল। ঝটিতি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে পড়েন। দ্রুত পায়ে একটা সার্চলাইটের তলায় গিয়ে দাঁড়ান। প্রচুর আলো ওঁর মনের ভয়কে আস্তে আস্তে শুষে নেয়। উনি ভাবতে চেষ্টা করেন — দিনের বেলায় এ ধরনের কোনও বৃদ্ধকে দেখেছেন কিনা! নাহ্! এমন বিদঘুটে চেহারার কাউকে দেখেছেন বলে মনে পড়ছে না। তবে কি ভুল দেখলেন! কোনও মানুষ হলে নিশ্চয় এতক্ষণ বেরিয়ে পালাত কিংবা আক্রমণ করত। কিন্তু তেমন কিছু তো...! তবে কি...! না ওসব উনি বিশ্বাস করেন না। তাহলে নিশ্চয় মনের ভুল। ঘুমের মধ্যে ওই চিঠির কথা। চিঠির লেখক ও প্রাপকের কথা অবচেতনে ভাবছিলেন বলেই হয়তো...!

এবার পল সাহস সঞ্চয় করে আবার তাঁবুর দিকে এগোন। উঁচু করে পর্দা তুলে ধরেন। ভেতরে আলো ঢোকে। না, আর তো দেখা যাচ্ছে না সেই বৃদ্ধটাকে! চেয়ার খালি। তাঁবুর ভেতর লুকোনোর মতো জায়গাও নেই। তবে কি অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে! সেটাও সহজে সম্ভব নয়। তাঁবুর চারিধার শক্তপোক্ত করে আটকানো; যাতে বন্য প্রাণী না ঢুকতে পারে। তাহলে নিশ্চয় চোখের ভুল। এমন ভেবে পল ক্যাম্বিশ খাটের কাছে চলে যান। উত্তেজনা, ভয়, সন্দেহ মিলেমিশে এক অদ্ভুত অনুভূতি ওঁর মনে। একটু ইতস্তত করে খাটে উঠে আবার শুয়ে পড়নে। খসখস্ শব্দটা আর নেই। তবুও কান খাড়া করে চোখ বুজে শুয়ে থাকেন পল।

একসময় ভোর হয়। ঘুম ভাঙে প্রকৃতির। তাঁবুর অদূরে বার্চ ও বলসম গাছদুটো যেন জেগে উঠেছে সকলের আগে। বার্চের ডালে কোথাও একটা রেনপাখি লুকিয়ে বসে আপন খেয়ালে প্রভাতী সংগীত গেয়ে চলেছে। বলসম গাছের পাতার ঝোপে বসে কোনও এক চিকাডি পাখি, তার কালো টুপিপরা মাথা একটু দুলিয়ে ঠোঁট উঁচু করে টানাটানা সুরে ডেকে চলেছে —চি-কা-ডি চি-কা-ডি। যেন বলছে — ওয়েক আপ প্লিজ ওয়েক আপ প্লিজ...।

পল উঠে বসেন। ভোরের আলো তাঁবুর ভেতরের অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়েছে। পলের চোখ টেবিলে। যাক, সব ঠিকঠাক আছে। ওই যে অদ্ভুত চিঠিখানা। তার পাশে পেনসিল, ইরেজার, শার্পনার, লেন্স, অন্যান্য যন্ত্রপাতি। শুধু চেয়ারটা টেবিল থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একা। যেন টেবিলের সঙ্গে খুনসুটি করে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

চেয়ারখানা দেখে কাল রাতের সেই টাকমাথা দীর্ঘকায় বৃদ্ধর কথা মনে পড়ে। আপন মনেই হেসে ওঠেন পল। তিনি যে এমন ভিতু, তা আগে জানতেন না। পায়ে পায়ে উনি চেয়ারের কাছে যান। চেয়ার সরিয়ে এনে টেবিলের পাশে বসেন। স্বাভাবিকভাবেই চোখ যায় দীর্ঘ চিঠিখানার দিকে।

আজ যেভাবেই হোক, এ চিঠির মর্মোদ্ধার করতেই হবে। এই ভেবে টেনে নেন চিঠিখানা। চিঠিতে চোখ বুলিয়েই চমকে ওঠেন। আশ্চর্য! চিঠির অস্পষ্ট অক্ষরগুলো জ্বলজ্বল করছে। নতুন করে কেউ লিখে দিয়েছে যেন! এখন চিঠির মাঝখানের লাইনগুলোও স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে — প্ল্যানটোনাইস্ অ্যামিকাস্ দাও ওয়াইল্ট মিহি ডোয়েস্ট ডি ভেইন অস্ট্রিয়া...।

হতবাক হয়ে যান পল। এ কী করে সম্ভব! দু‘হাজার বছর আগে লেখা চিঠি...। তবে কি কাল রাতের সেই বৃদ্ধটা....! চিঠির শেষে পত্রলেখকের নামটাও কেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেন সদ্য খোদাই করে কালি লাগানো হয়েছে শব্দ তিনটিতে — ভেল টার লুসিয়াস।

আশর্য! ‘লুসিয়াস’ নামটা আগে থেকেই চিঠিতে লেখা ছিল। কিন্তু ‘ভেল টার’ অর্থাৎ ‘বিদায় ভাই’ এ-কথাটা লেখা ছিল না তো!

পল হতবাক হয়ে চেয়ারে বসে থাকেন। এমন সময় বাইরে অ্যাসপেন গাছটাতে একঝাঁক কোয়েৎজাল পাখি উড়ে এসে বসে। তাদের লম্বা সবুজ পালকে ভোরের আলো চিকচিক করতে থাকে।

পেটের দিকের টুকটুকে লাল রং যেন আরও খোলতাই হয়েছে। পাখিগুলো অকারণে কিচিরমিচির করে কত কথা বলতে থাকে।

পল হ্যারি একটু ধাতস্থ হওয়ার পর চিঠিটা নিয়ে আবার বসেন। কী আশ্চর্য! এখন চিঠিটার পুরোটার ভাষা উদ্ধার করতে পারছেন। কোথাও আর অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য লাগছে না। ভেষজ পদ্ধতিতে প্রাণীদেহে এমন এক বৈশিষ্ট্য বা গুণ উৎপন্ন করার কথা লেখা আছে, যাতে প্রাণীরা উদ্ভিদের মতো নিজেদের শরীরের মধ্যেই নিজের খাদ্য তৈরি করে নিতে পারে। এ তো অসাধারণ এক আবিষ্কার! যদি এখানে লেখা ভেষজগুলো সংগ্রহ করে ফরমুলা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারেন, তাহলে পৃথিবীর এক বিরাট সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ আবিষ্কার নোবেল পুরস্কার পেয়ে যাবে।

কিন্তু ওঁর নিজের দ্বারা তো এ কাজ করা সম্ভব নয়। উনি তো ফিলোলজিস্ট। চিঠি ও দলিলের লিপি উদ্ধার করাই ওঁর কাজ। কোনও উদ্ভিদবিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব এ কাজ করা। ভাবতে ভাবতে ওঁর মনে পড়ে প্রিয় বন্ধু বিজ্ঞানী ড. শুভদীপ রায়ের কথা। দীর্ঘদিন উনি ফ্লোরিডার স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউটে ছিলেন। মাঝে উত্তরমেরুর এক গবেষণাগারে গবেষণা করতে গিয়েছিলেন, এমনটা খবরে জেনেছেন। সেটাও প্রায় মাস ছয়েক হয়ে গেল। ওঁকে একবার ফোন করে বা ই মেল করে খবর নেওয়া যেতে পারে। এখন কোথায় আছেন, সেটা তো জানা যেতেই পারে। তারপর না হয় ই মেল-এ সমস্ত ব্যাপারটা জানাবেন।

এমন ভেবে পল হ্যারি উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ড. শুভদীপ রায়ের ই মেল আই ডি খুঁজতে থাকেন।

( ক্রমশ)

ধান-শিশিরের গ্রাম

প্রিয়াঞ্জলি দেবনাথ

শিশির-নদীর গ্রামের পাশে ছোট্ট সবুজ পথ

ছোট্ট একটা জল ফড়িং আর কচি ধানের শাঁস

সময়টা ঠিক হয়ত বিকেল নয়ত চিলেকোঠা

মেঘের পাতায় পাণ্ডুলিপি অথবা বৃষ্টিলেখা

আকাশ তখন মেঘলা খাতায় লিখছে অনর্গল...

মেঘ জমেছে! মেঘ নেমেছে---?

নদীর দিকে চাও---

নদীর জলে যায় ভেসে যায় সময়-পাতার ছই ---

চাতকরা সব পাল তুলেছে দাঁড় ধরেছে ওই...

মানুষ কি আর আসবে ফিরে ধান-শিশিরের গ্রামে...!

আমরা তবে চাতক হব সময় সেতুর ধারে...

মামার সার্কাস

শতদ্রু মজুমদার

মামার সাইকেলটা খারাপ হয়ে গেছেl আমাকে নিয়ে বাসুদার দোকানে সারাতে গেলl সব দেখে শুনে বাসুদা বলল, সামনের চাকাটা পাল্টাতে হবেl মামা বলল, বাদ দিয়ে দিন ওটা আর লাগবে নাl বাসু দা অবাক,

--চালাবেন কি করে?

---এক চাকাতেই চালাবো! --আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

মামা বলল, তাহলে তো সার্কাসের সব মেয়েগুলো পাগল, গোলাপ বাগানে সার্কাস এসেছে গিয়ে দেখে আসুন এক ঝাঁক মেয়ে এক চাকার সাইকেল চালাচ্ছে! আপনি করে দিন যা খরচ লাগবে দেব! ---আমাকে একটা দিন ভাবতে দিন, এমন কাজ তো কোনদিন করিনি! তার উত্তরে মামা বলল, আপনি কি বিয়ে করেছেন? .

--হ্যাঁ!

---তাহলে সেটাও তো আগে করেননি! বাসু দা মুচকি হাসলো, আপনি আমাকে একটা দিন সময় দিন!

--দুদিন সময় দিলাম!

#

শেষমেষ ৪০০ টাকা খরচ হল!এক চাকার সাইকেলও হল মামার! কিন্তু চালাতে গিয়েই ধপাস! আমি বললাম, মামা তোমার দ্বারা হবে না! বোতল উপুড় করে জল খেয়ে মামা বললো, পড়তে পড়তেই তো মানুষ দাঁড়াতে শেখে! বললাম, সাইকেলটা সার্কাস পার্টিকে বিক্রি করে দাও! মামা বলল, তোর দ্বারাও তো কিছু হলো না, তোর বাবা মা কি তোকে বিক্রি করে দিয়েছে?

ঠিক এই সময় আর একটা কান্ড হলো। নিউ অজন্তা সার্কাসের একটা লোক ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছে। সঙ্গে তার এক চাকার সাইকেল। রাজ মাঠে সে খেলা দেখাচ্ছে। মামা তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে দিব্বি শিখে ফেললো এক চাকার সাইকেল চালানো। রাজমাঠে ভিড় জমে গেল দেদার। বিনা পয়সায় সার্কাস। মামা বলল, আজকাল কিছুই বিনা পেশায় হয় না রে ঘন্টি --কালকে টিকিট করব।

--মাঠ ঘিরবে?

--কিছুই করবো না, আমরা খেলা দেখাবো আর তুই ঘুরে ঘুরে টাকা তুলবি, যে যেমন দেয় আর কি, এক টাকা পাঁচ টাকা যা দেয় নিয়ে নিবি। চারদিনের ৭০০ টাকা রোজগার হলো। তারপর মামা উধাও। সার্কাসের লোকটাও নেই।

ফোনে মামা জানালো, আমি এখন উত্তরবঙ্গে, সস্তায় তাঁবুর খোঁজ করতে এসেছি, সামনের শীতে যাচ্ছি বাসন্তী সার্কাস নিয়ে। ---বাসন্তীটা কে মামা?

--কে আবার, তোর দিদা মানে আমার মা, মার জন্য তো আমি কিছুই করতে পারলাম না। বললাম, জীবজন্তু থাকবে নাকি? -থাকবে, কুকুর -বেড়াল আর কাক!

ভাবছি কী বলব। তার আগেই মামা বলল, আজ পর্যন্ত কোনও সার্কাসে কাকের খেলা কেউ দেখেছে?

--না তা দেখেনি।

--এই বাসন্তী সার্কাসে দেখবে। ---আমি কি খেলা দেখাবো? --সেটাও ভাবা হয়ে গেছে। বেশ উৎসাহের সঙ্গে জানতে চাইলাম, কি মামা?

মামা বললো, জোকার

বন্ধন

মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়

অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কারণ মিতুল। দেবযানী, আমার স্ত্রী, কয়েকদিন ধরে বলে যাচ্ছে, “আমার মিতুলকে কেমন যেন লাগছে। কোনও বায়না নেই, খাওয়ার আবদার নেই। সবসময় কী যেন ভাবে। কথা বলে কম। যখন বলে নিজের মনে বলে। না, ঠিক নিজের মনে নয়, দেখে মনে হয় কারও সঙ্গে কথা বলছে। আমার খুব ভয় করছে সৃঞ্জন। নিজের ছেলেকে চিনতে পারছি না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি একজন ভাল ডাক্তারের সন্ধান করো। আমি দেরি করতে চাই না।”

দেবী ভাল ডাক্তার বলতে কী বলতে চেয়েছে সেটা মুখ ফুটে না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি। আমার মনে হয়, ও একটু বেশিই ভাবছে। মিতুলকে নিয়ে প্রথম থেকেই বেশি মাত্রায় পজেসিভ। সেটা অস্বাভাবিক নয় আমিও জানি। তবে আমি সেভাবে গুরুত্ব দিইনি। দেবীর কথানুযায়ী মিতুলের এই পরিবর্তন এসেছে মাসখানেক। আমার মা মারা যাওয়ার পর থেকে।

বছর ছয়েক হল চাকরি পালটে আমি হলদিয়া এসেছি। আগে কলকাতায় ছিলাম। দেবী এখানে এসে একটা বেসরকারি স্কুলে চাকরি নিয়েছে। কলকাতায় ও একটা এনজিওতে যুক্ত ছিল। সেইসঙ্গে ওর বন্ধুবান্ধবের একটা বড় গ্রুপ ছিল। সেখানে প্রায়ই পার্টি, বেড়ানো লেগে থাকত। সবকিছু ছেড়ে এখানে এসে ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। যদিও কলকাতা ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্ত দেবীরই ছিল। ও সেই সময় কলকাতায় থাকতে পারছিল না। শুধু দেবী নয়, আমিও পারছিলাম না চেনা পরিবেশ, চেনা লোকজনের মধ্যে থাকতে। তখন আমাদের জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিল। মা-ও সমানে আমাদের জোর করে যাচ্ছিল, আমরা যেন অন্যত্র গিয়ে সেট্ল করি। কিন্তু ঠিকানা বদলানো কি অতই সহজ? শেষমেষ কীভাবে যেন হলদিয়া পোর্টের চাকরির ইন্টারভিউ এসে গেল। চাকরিটা পেয়েও গেলাম। দেরি না করে আমরা, মা, আমি, দেবী চলে এলাম হলদিয়া।

পরেরবছর মিতুল এল আমাদের জীবনে। আমরাও নতুন করে জীবনটা শুরু করলাম। বেশ ভালই কাটছিল তারপর থেকে। নিরুপদ্রব পাঁচটা বছর। গত মাসে হঠাত্ই মা চলে গেল। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। চিকিৎসার সুযোগ পেলাম না আমরা। দেবীর কথানুযায়ী তারপর থেকে শুরু হয়েছে সমস্যা। সমস্যা আমাদের পাঁচবছরের ছেলে মিতুলকে নিয়ে।

আজ দেবী স্কুল যাওয়ার আগে আমায় বারবার বলেছে, “তুমি আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরবে। আমার স্কুলে পিটিএম আছে। ফিরতে দেরি হবে।”

“তুমি না ফেরা পর্যন্ত সুবালা তো থাকবে ওর কাছে। তাহলে এত টেনশন করছ কেন?”

মিতুলের একবছর বয়স থেকে সুবালা আমাদের বাড়িতে থাকে। মিতুলের দেখাশোনা করা ছাড়াও দেবীকে কাজে সাহায্য করে দেয়।

“এখন মিতুল দরজার ছিটকিনি খুলতে শিখে গেছে। সুবালা ঘুমিয়ে পড়লে ও বাইরে বেরিয়ে যায়। প্লিজ তুমি চলে এসো।”

কথা বাড়াইনি। মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে অফিসে চলে গিয়েছিলাম।

দেবীর স্কুলের চাপ খুব বেশি। যেদিন পিটিএম থাকে সেদিন ফিরতে আরও দেরি হয়। আমার অফিসের কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। ইদানিং লক্ষ করছি দেবী বড় বেশি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। ঠিক ছ’বছর আগের মতো। ও কোনওকিছু নিয়ে টেনশন করুক আমি চাই না।

বাড়ি ফিরে দেখি দরজায় তালা। চাবি আমার কাছে আছে। কিন্তু চাবি খুলে বাড়ির ভিতরে ঢোকার চেয়ে মিতুল আর সুবালা কোথায় সেটা জানাই আমার দরকার। আমাদের বাড়ির পাশে একটা ছোটদের পার্ক আছে। পার্কটাকে বেশ কিছু গাছ ঘিরে আছে। ভিতরে দোলনা, স্লিপ, ঢেঁকি, মেরি গো রাউন্ড। বিকেলগুলো বাচ্চাদের হইচইয়ে পার্ক ভরে থাকে। তাহলে কি মিতুল পার্কে গেছে? কিন্তু বিকেল হতে তো ঢের দেরি। সবে সাড়ে তিনটে।

তাও পায়ে পায়ে পার্কের দিকে এগোই। দেখি সুবালা আমগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নির্ঘাত ঘুমোচ্ছে। যা ঘুমকাতুরে ! মিতুল কই? ওই তো মিতুল। দোলনার দিকে তাকিয়ে একবার এগোচ্ছে, একবার পিছোচ্ছে। আর কী যেন বলছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে দোলনায় কেউ বসে আছে। আর ও তার সঙ্গে কথা বলছে। চমকে উঠি আমি।

“মিতুল।” প্রয়োজনের থেকে বেশি জোরে ডাকি আমি।

আমার ডাকে চমকে ওঠে মিতুল। দোলনার দিকে তাকিয়ে কী যেন বলে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে দৌড়ে আসে। ভাল করে দেখি আমার ছোট্ট ছেলেটাকে। চোখেমুখে খুশির ছোঁয়া। একাই তো ছিল। তাহলে এত খুশি কেন মিতুল?

এতদিন দেবীর কথা কানে তুলিনি। এখন দেখছি ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস। মিতুলের আজকের আচরণ দেবীকে বলা যাবে না। তাহলে ও আরও চিন্তা করবে। যা করার আমাকেই করতে হবে। মিতুলকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাব। ডাক্তার হিসেবে রাতুলের এখন খুব নাম ডাক। কলকাতায় ওর সুপারিশে খুব তাড়াতাড়ি আমি একজন ডাক্তার পেয়ে যাব।

বিকেলের ঘটনা দেবীকে বলিনি। মিতুলও বিকেলের পর থেকে স্বাভাবিক আছে। আমার সঙ্গে স্পেস মেকার, সাপ লুডো খেলল। সুবালা খাইয়ে দিল। বায়না না করে লক্ষ্মী ছেলের মতো খেয়ে নিল। কই? কিছু অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ছে না তো? দেবীর একঘেয়ে কথায় আমিও বোধহয় উল্টোপাল্টা ভেবে ফেলছি।

সপ্তাহখানেক পরের ঘটনা। দেবীর ফোন এল অফিসে।

“তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি এস। মিতুলের খুব জ্বর। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে।”

“কী বলছে?”

বিরক্ত হয় দেবী।

“সেসব বোঝা যায় নাকি? জড়িয়ে-মড়িয়ে কিছু একটা বলছে।”

দিন চারেক পর মিতুলের জ্বর ছাড়ল। ধীরে ধীরে স্কুল যাওয়া, পার্কে যাওয়া, বাড়িতে নিজের মতো করে খেলা শুরু করল। কিন্তু গত চারদিনে আমার জীবন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে।

মিতুল জ্বরের ঘোরে ‘দিদি’ ‘দিদি’ বলে উঠেছে।

মিতুলের কথা দেবী বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতে পেরেছি। তাই কি মিতুল কাউকে উদ্দেশ্য করে কথা বলে। ও যখন একা থাকে তখন কি ওই কারণে মনে হয় কেউ ওর সঙ্গে আছে!

মিতুলের দিদি ছিল। কিন্তু তার কথা মিতুলের জানার কথা নয়। মিতুলের জন্মের দুবছর আগে আমার আর দেবীর প্রথম সন্তান তানি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। অজানা জ্বর। অনেক চেষ্টা করেও আমরা তানিকে ধরে রাখতে পারিনি।

সেই সময় দেবী অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল। হয় সারাক্ষণ ভাবছে, নাহলে কাঁদছে, নয়তো চিৎকার করছে। অনেক ডাক্তার দেখিয়ে তবেই ও সুস্থ হয়। বলতে গেলে ডাক্তারের পরামর্শেই আমার চাকরি পালটানো।

ডাক্তার রায় বলেছিলেন, “সৃঞ্জনবাবু চেনা পরিবেশ থেকে সরিয়ে আপনার মিসেসকে অন্য কোথাও পাকাপাকিভাবে নিয়ে চলে যান। নাহলে ওঁকে সুস্থ জীবনে ফেরানো কঠিন।”

এখন? এখন কী করব? দেবীকে কোনওভাবে আমার সন্দেহের কথা বলা যাবে না।

অস্বস্তি, অশান্তিতে দিন কাটছে। অফিসে এলেও সারাক্ষণ বাড়িতে মন পড়ে থাকে। মোবাইল বাজলে চমকে উঠি। দেবীর ফোন? মিতুল ঠিক আছে তো? দেবী স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছে। কিন্তু সে ক’দিন?

আমাকে চমকে দিয়ে দেবীর ফোন এল। দেবী কাঁদছে আর কত কী বলে যাচ্ছে। তারমধ্যে আমি বারদুয়েক ‘মিতুল’ শুনেছি।

এক মুহূর্ত দেরি করিনি আমি।

বাড়ি ফিরে দেখি বসার ঘরে মিতুল খেলছে। দেবী তখনও কেঁদে যাচ্ছে।

“কী হয়েছে দেবী? মিতুল তো ঠিক আছে। তুমি কাঁদছ কেন?”

কোনও রকমে দেবী বলে, “আজ সুবালার সঙ্গে মিতুল বেরিয়েছিল ক্যাডবেরি কিনতে। সুবালার হাত ছাড়িয়ে রাস্তায় দৌড় দেয়। উল্টোদিক থেকে একটা বাইক আসছিল। মিতুল বাইকের নিচে।”

“কী উল্টোপাল্টা বকছ? মিতুলের তো কিছু হয়নি।”

“সেটাই তো আশ্চর্য কান্ড!”

দেবী আশ্চর্য হলেও আমি হইনি। আমি জানি কে মিতুলকে রক্ষা করেছে। থাকুক সে ভাইয়ের রক্ষাকবচ হয়ে।

বরণডালা

সুব্রত চৌধুরী

কে পরালো নীলাকাশে

নয়ন কাড়া শারদ সাজ ?

আকাশ গায়ে খুশির নায়ে

মেঘের ভেলার কারুকাজ।

কে যেন ওই উঁকি মারে

ঝোপে ঝাড়ে পথের ধার,

কাশবালিকা এলোকেশে

বেড়ায় ঘুরে নদীর পাড় ।

শিউলি তলায় গাঁথে মালা

আগমনীর সুরে সই,

বরনডালা তৈরি মায়ের

তোরা সবাই গেলি কই?

ঊমা আসছে, ঊমা আসছে

মনোবীণায় বাজে সুর,

পুজোর ক’দিন তাক ধিনা ধিন

মনটা হারায় অচিনপুর।

ঘুণ ধরা চাঁদ

প্রবীর আচার্য

এক ছিল বােকাদের গ্রাম। সেই গ্রামের সবাই খুব বােকা। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বােকা, সে হল গাঁয়ের মােড়ল। সবাই তাকে বলে বােকা মােড়ল। কেউ কেউ বলে চাঁই বােকা। গাঁয়ের সবাই তাকে খুব মান্যি গন্যি করে।

একদিন একটা লােক শ্বশুরবাড়ির দেশ ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে এল বােকাদের গাঁয়ে। তার পিঠে লাঠিতে বাঁধা মস্ত একটা পুঁটলি। গাঁয়ের ঠিক মধ্যিখানে যে চারকোণা বড়াে পুকুরটা রয়েছে, সেখানে এসে হাজির হল সে, পুকুর পাড়ে মস্ত বটগাছটার নীচে পুঁটলিটা নামিয়ে রাখল। গাছে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, পুঁটলিটা খুলে ফেলল। তাতে বাঁধা ছিল বড়াে গােল গােল আসকে পিঠে। রাস্তায় খাওয়ার জন্য তার শাশুড়ি আসকে পিঠে তৈরি করে দিয়েছিল। তাই বের করে সে খেতে লাগল, কিন্তু একটা পিঠে পড়ে গেল মাটিতে। সেটা আর সে কুড়ালো না। ঘাটে নেমে পুকুরের কাচ পারা জল আঁজলা ভরে খেয়ে নিল। তারপর আবার পাড়ি দিল নিজের গাঁয়ের দিকে।

কিছুক্ষণ পর গ্রামের মেয়েরা দল বেঁধে এল পুকুর ঘাটে চান করতে। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজনের নজরে পড়ে গেল সেই আসকে পিঠেটা। অবাক হয়ে দেখতে লাগল সে। তারপর ‘ওলাে সই ছুটে আয় লাে। ওলাে দিদি ছুটে আয় লাে।' বলে সে খুব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চ্যাঁচাতে লাগল।

তার চেঁচামিচিতে সবাই এসে হাজির হল সেখানে। সবাই অবাক হয়ে দেখতে লাগল এটা কী জিনিস! তবে তারা কাছাকাছি কেউ গেল না। সেই গাঁয়ের কেউ তাে আর আসকে পিঠে দেখেনি। তাই তারা জানত না এটা কী ?

আস্তে আস্তে গােটা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। ছেলে বুড়াে সবাই দেখতে এল ভিড় করে। চারিদিকে গােল করে ঘিরে দাঁড়াল তারা। শুরু হল নানা রকম জল্পনা কল্পনা। কেউ বলল, 'এটা ব্যাঙের ছাতা।' কেউ বলল, “না রে এটা কচ্ছপ।' এমন সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল এক বুড়াে, অনেকক্ষণ ধরে ভালাে করে দেখল সে। তারপর মাথা নেড়ে বলল, ‘চাঁইবোকাকে ডাকো, সেই বলতে পারবে এটা কী ?'

এলে পরে চাঁই মােড়ল,

কঠিন প্রশ্ন হবে সরল।

হৈ হৈ করে একদল লােক ছুটল বােকা মােড়লকে খবরটা দিতে। চাঁইবােকা তখন হুঁকো কল্কে নিয়ে খাটে বসে তামাক খাচ্ছিল। খবরটা শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে, কিন্তু নীচে আর নামতে পেল না, তার আগেই সবাই মিলে খাট সমেত ধরে তাকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর হৈ হৈ করে লাগাল ছুট। হাজির হল সেই পুকুর পাড়ে। সেখানে তখন মেলা বসে গিয়েছে।

চাঁই বােকার খাটটা কাঁধে নিয়ে, ভিড় ঠেলে তারা ঠিক মধ্যিখানে ঢুকল। খাট থেকে নেমে বােকা মােড়ল এগিয়ে গেল আসকে পিঠেটার দিকে। পিঠেটার চারিদিকে গােল হয়ে ঘুরে ঘুরে খুব মনোেযােগ দিয়ে দেখতে লাগল। তারপর উপুর হয়ে, হাঁটু গেড়ে, কাত হয়ে নানারকম ভঙ্গিতে পরীক্ষা করতে লাগল। পিঠেটার সারা গায়ে অসংখ্য ছ্যাঁদা, আর দেখতে গােল মতাে। তাই দেখে সে বলল—

সব বােকা লেগে গেল ধন্দ,

ঘুণ ধরে পড়ে গেল আকাশের চন্দ।

আসলে কিনা আকাশের চাঁদটাতে ঘুণ ধরে ফুটো ফুটো হয়ে গ্যাছে, তাই কিনা চাঁদ বাবাজি নীচে পড়ে গ্যাছে। সবাইকে এই কথাই বােঝাল সে। চাঁই মােড়লের কথা শুনে সকলের খুব চিন্তা হয়ে গেল। তাহলে কী হবে এখন ? চাঁদ না উঠলে তাে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাবে।

সব বুড়াে বুড়াে বােকারা চাঁইমােড়লকে নিয়ে খুউব জোর যুক্তি পরামর্শ করতে লাগল। মাথায় হাত দিয়ে অনেক চিন্তা করতে করতে চাঁইবােকা একটা বুদ্ধি বের করল। বলল--

শূন্যমাঝে তুলতে হবে চাঁদ,

তবেই আঁধার রাতে ভাঙবে আলাের বাঁধ।

শূন্য মাঝে চাঁদকে তুলে তাে দাও, কিন্তু তুলবে কী ভাবে? আবার শুরু হয়ে গেল ঘােরতর চিন্তা, নানান যুক্তি পরামর্শ। গালে হাত দিয়ে, হাঁটুতে মাথা গুঁজে চাঁই মােড়লও খুব চিন্তা শুরু করল। বুড়াে বুড়াে বােকারাও গােমড়া মুখ করে মাথা নেড়ে নেড়ে খুব চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু কেউ কোনও কূল কিনারা পেল না। এমন সময় চাঁই বােকা বলে উঠল,

বংশের বংশ করে ধ্বংস বােকাদের স্ফুর্তি,

অন্ধকারে চন্দ্র তুলে রাখবে অতুল কীর্তি।

এদিকে কিন্তু পুকুর পাড়ে পড়ে থাকা চাঁদটাকে পাহারা দেবার কথা ভুলেই গেল তারা। সেখানে তখন--

লক্ষ লক্ষ দক্ষ পিঁপড়ে মেলে দিয়ে পক্ষ,

গণ্ডে পিণ্ডে পিষ্টক খণ্ড করে দিল ভক্ষ্য।

ওদিকে বােকা মােড়লের তদারকিতে বংশ ধ্বংস কাণ্ড চলতে চলতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল। পূব আকাশ রাঙা করে মস্ত একটা গােল থালার মতাে চাঁদ উঠল। তাই দেখে সব্বাই কাজ ফেলে অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বােকাদের মধ্যে মহা হৈ হট্টগােল শুরু হয়ে গেল। চাঁইমােড়ল তাড়াতাড়ি বুদ্ধি খাটিয়ে বলল--

চাঁদটাকে একা ফেলে— সব্বাই চলে এলে।

চাঁদ তাই মেঘ ফুঁড়ে, একা একা গেল উড়ে।

তখন সবাই মিলে চাঁই বােকার কথামতাে ছুটল পুকুর পাড়ে। সেখানে গিয়ে দেখে সত্যিই তাে চাঁদটা সেখানে নেই। থাকবে কী করে? লাল পিঁপড়েরা তাে পিঠেটাকে আগেই সাবাড় করে দিয়েছে। সব বােকারা মিলে বােকামােড়লকে কাঁধে নিয়ে আনন্দে নাচতে লাগল। আর সেই বুড়াে বোকা বলল--

বােকা মােড়ল ছিল ভাগ্যে,

চাঁদ তাই উড়ে গেল সগ্যে।

0 Comments