নোবেল ২০২৩ : অ্যাটোসেকেন্ড পালসের প্রজাপতি রঙে ধূমায়িত ইলেকট্রনের দুর্ভেদ্য দুর্গের রহস্য উন্মোচন

পূর্ণচন্দ্র ভূঞ্যা

(১)

জলবায়ু রঙের হোয়াইট বোর্ড আর এক অন্য আকাশের তারা

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...। একবার । দুবার। তিনবার। ব্যস্ত এবং একগুঁয়ে রিং টোন অবিরাম বেজে চলেছে। একটানা বিরক্তিকর তার আওয়াজ। সেই সঙ্গে মৃদু কম্পন। সাইলেন্ট মোডেও মোবাইলের স্থান কাল পাত্রের হুঁস নেই। শেষমেশ একনাগাড়ে বেজে বেজে ক্লান্ত সে। তারপর সাময়িক বিরতি। ওদিকে ফোনের যে-মালিক, অন্য কোনো দিকে তাঁর জ্ঞান নেই। তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি একমাত্র সাদা বোর্ডটার উপর নিক্ষিপ্ত। সাদা বোর্ডের উপর কালো মার্কার কলমের আঁচড় কাটা। মার্কার পেন-এর বদলে শিক্ষিকার হাতে লেজার লাইটের পয়েন্টার। তা দিয়ে বোর্ডের উপর আলো ফেলে নির্দিষ্ট জায়গা ফোকাস করা যায় বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। সেই সঙ্গে প্রোজেক্টার মেশিনের সাহায্যে ছাপানো কিছু অক্ষর ও প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে সাদা বোর্ডের পর্দায়। হিজিবিজি ও অস্পষ্ট। সাধারণের বোধগম্য নয়। আঁকচিরার বিষয় বস্তু বেশ জটিল ও কঠিন। কিন্তু উপস্থাপক অধ্যাপিকার পড়ানোর কৌশলে ক্ষণিকে মূর্ত হয়ে ওঠে বোর্ডে ভেসে ওঠা ফিজিক্সের আপাত বিমূর্ত বিষয়গুলো। প্রফেসরের তখন অন্য কোনো দিকে খেয়াল থাকে না। ক্লাসের মধ্যে হাজির সব বয়সের ছাত্র ছাত্রী। সদ্য কৈশোর পেরোনো যুবা থেকে শুরু করে ষাটোর্ধ্ব শিক্ষার্থীর ঢল ক্লাসরুমে। প্রৌঢ় স্টুডেন্টের উজ্জ্বল উপস্থিতি আলাদা নজর কাড়ে। পুরো ক্লাস যেন পিন ড্রপ সাইলেন্স। প্রিয় অধ্যাপিকার পড়ানো পছন্দের বিষয়গুলোর প্রতি গভীর মনোযোগ সবার। সে-মনোযোগে বিচ্যুতি ঘটায় সাধ্যি কার? মোবাইল ফোন তো কোন নস্যি! সবার দারুণ সংকল্প। হাই-কনসেন্ট্রেশন। একমাত্র যে-টুকু কথা বলার, সে-টুকু কথা বলছেন শিক্ষিকা। লেখার ফাঁকে ফাঁকে অথবা প্রোজেক্টার মেশিনের বোতাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সংশ্লিষ্ট লেখাগুলোয় মনঃসংযোগ করার অবকাশে বোর্ড ভর্তি পদার্থবিদ্যার একগুচ্ছ তথ্য-তত্ত্ব-সমীকরণ। হয়তো মন দিয়ে দৃষ্ট তথ্য কপি করতে ব্যস্ত কোনো বিদ্যার্থী। কেউ বা লেকচার শুনায় বেশি পারদর্শী। অন্য কোনো দিকে তাকানোর ফুরসৎ টুকু কারও নেই।

বাইরে তখন রোদ ঝলমলে আরও একটা দিন। সোনালী আলোয় চকচক করছে পাইনের ঘন বন। লালচে আভায় ধুয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট, ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং। বাতাসে ভেসে বেড়ায় ধূমায়িত স্বল্প মেঘের সাদা কাশগুলি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যত্রতত্র মৃদু আড্ডা। ক্লাসরুমের বাইরে গুটি কয়েক ছেলে ছোকরা দল বেঁধে খোশগপ্পে মত্ত। গণিতের নিয়ম মেনে ইউনিভার্সিটির কাজকর্ম চলছে যথারীতি। ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের একটা ক্লাসে প্রৌঢ় অধ্যাপিকা ক্লাস নিতে ব্যস্ত ছিলেন। তখনই কল আসে তাঁর মোবাইলে। মোবাইল কলের দিকে মহিলা প্রফেসরের ভ্রুক্ষেপ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট পড়ানোই, তাঁর কাছে, মুখ্য বিষয়। একজন শিক্ষকের প্রথম ও একমাত্র প্রায়োরিটি তার শিক্ষা দান। বাকি সব কিছু সেকেন্ড চয়েস। অবাঞ্ছিত। সাড়া দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং ফোন ধরবার তাঁর অবকাশ ছিল না। প্রকৃত শিক্ষক, পাঠদানের সময়, সাবজেক্টের গভীরে ঢুকে হারিয়ে যান নিজ বিষয়ের জ্ঞান সমুদ্রে। তখন নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরেন বিদ্যার্থীদের কাছে। ঠিক যেন রামধনু রঙ। প্রজাপতির ডানায় রাঙিয়ে প্রত্যেক স্টুডেন্টের কল্পলোক বর্ণময় করে তোলে। তখন তিনি নিজেকে সুইচ অফ করে ফেলেন বহির্জগৎ থেকে। এত গভীর ভাবে বিষয়ের মধ্যে ডুবে থাকেন যে পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহে তার খুব বেশি প্রভাব পড়ে না, তা সে যতই সুনামী আসুক না কেন! গুরুত্বপূর্ণ টপিকস বোঝানো সম্পূর্ণ না হওয়া অব্দি তাঁর নিস্তার নেই।

ওদিকে, ফোন দাতার অসীম ধৈর্য। তিনি আরও একবার ডায়াল করলেন অধ্যাপিকার মোবাইলে। এবার মিশন সাকসেসফুল। ও'প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল। ফোন কল গ্রহীতার শান্ত স্বরক্ষেপণ –

'হ্যালো!'

'নমস্কার। আমি নোবেল কমিটির কর্মকর্তা অ্যাডাম স্মিথ বলছি। আমি কি অ্যানে হুইলার-এর সঙ্গে কথা বলছি?'– ফোন দাতার চটজলদি প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি ব্যস্ত আছি, ক্লাস নিচ্ছি।' – অ্যানে-এর প্রত্যুত্তর।

'বুঝতে পেরেছি। আমি কথা দিচ্ছি দুই থেকে তিন মিনিটের বেশি আপনার সময় আমি নষ্ট করব না,ম্যাডাম।'

'ঠিক আছে। বলুন।'

'অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। সেই সঙ্গে একরাশ অভিনন্দন' – উত্তেজিত অ্যাডাম স্মিথ।

নোবেল প্রাপ্তির সুখবর পেয়েও বিশেষ বিচলিত হলেন না প্রৌঢ় বৈজ্ঞানিক অ্যান হুইলার। মূহুর্তের নিরুত্তাপ প্রতিক্রিয়ায় শুধু শুকনো সৌজন্য ঝরে পড়ে তাঁর কণ্ঠে। ধীর স্থির তাঁর উক্তি – 'অশেষ ধন্যবাদ।'

'একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছে করছে – আপনি এ হেন শুভ সংবাদ আপনার ছাত্রছাত্রীদের জানাবেন?'– প্রশ্ন কর্তা অ্যাডাম স্মিথ-এর বিনয়ী জিজ্ঞাস্য।

'অবশ্যই জানাবো। তারা খবরটি জানলে, আশা করি, খুশি হবে' – অ্যান হুইলার-এর সোজাসাপ্টা জবাব।

'আমিও নিশ্চিত, ম্যাডাম'।

'খবরটা মজার ছিল। আপাতত এই পর্যন্ত। এখানেই শেষ করি!' নোবেল জয়ীর অধীর বার্তা। ক্লাসের অর্ধসমাপ্ত বিষয় শেষ করার বাসনা যেন তাড়া করে চলেছে তাঁকে।

'আমি একশো শতাংশ নিশ্চিত যে এরপর ক্লাসে পাঠ্য বইয়ে বিষয়ের গভীরে ঢোকা, আপনার পক্ষে, খুব মুশকিল হবে।'

'ঠিক বলেছেন। তবে আমি আমার পড়ানোর বিষয় চালিয়ে যাব।' ফোন কেটে দিলেন প্রৌঢ়া অধ্যাপিকা। ক্ষণিক থেমে হনহন হাঁটা দিলেন ক্লাসরুমের উদ্দেশ্যে।

নোবেল কর্তা অ্যাডাম স্মিথ-এর কাছ থেকে ফোনে নোবেল বিজয়ের প্রাপ্তি-সংবাদ শুনছেন পদার্থবিজ্ঞানী ড. অ্যানে হুইলার (১৬ আগস্ট ১৯৫৮)

বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন হুলস্থুল কাণ্ড। অল্প সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল খবর। সবার প্রিয় লুন্ড ইউনিভার্সিটির ফিজিক্স বিভাগের প্রৌঢ় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপিকা অ্যানে হুইলার ২০২৩ সালে ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। অন্যান্য প্রফেসর স্টুডেন্ট রিসার্চ-স্কলার ইউনিভার্সিটির স্টাফ সবাই রীতিমতো উত্তেজিত। খবরটি শোনা মাত্র ইউনিভার্সিটি প্রধানও দারুণ উত্তেজিত। তাঁর উত্তেজনা চেপে রাখা বেজায় মুশকিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যেখানে যে-অবস্থায় ছিল, দৌড়ে ভিড় জমায় প্রিয় অধ্যাপিকার ক্লাসরুমের বাইরে। ক্লাস শেষের বিরতি। ধীর স্থির পদক্ষেপে ক্লাসরুমের বাইরে লাউঞ্জে এলেন বিজ্ঞানী। তৎক্ষণাৎ ঘন ঘন সমবেত হাততালির জোয়ারে ভাসলেন তিনি। সাদরে গ্রহণ করলেন সমষ্টির অভিবাদন। তাঁর মুখমণ্ডল জুড়ে তখন খুশির ঝিলিক। মুখে হাসি। ডান হাত বুকের পাশে রেখে সামান্য ঝুঁকলেন। নম্রতার সেরা উদাহরণ। আপাদমস্তক ভদ্রতায় ভরা তাঁর চেহারায় আনন্দের চেয়ে আড়ষ্টতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। খানিক অপ্রস্তুত বিজ্ঞানী। মিনিট পাঁচেকের ঘটনা। তারপর তিনি আবার ফিরে গেলেন ক্লাসে যেখানে অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে তাঁর স্টুডেন্ট সকল। আসলে তিনি এক অন্য আকাশের তারা। নোবেল পুরস্কার লাভের উত্তেজিত মূহুর্তকে হেলায় দূরে সরিয়ে রেখে পাঠ্য বইয়ে দৃঢ় মনোনিবেশ করতে তাঁর বিন্দুমাত্র অনীহা নেই, বরং তৃপ্তি আছে। আছে আনন্দ। দীর্ঘ শিক্ষকতার চেনা ছন্দ আছে। বিষয়ের প্রতি আছে গভীর ভালোবাসা।

(২)

নোবেলের উজ্জ্বল রঙে উদ্ভাসিত তিন বিজ্ঞানী

বিশ্বের অভিজাত ক্লাব নোবেল। একবার নোবেল পদক পেলে জীবন ভর নাম-যশ-খ্যাতি। নোবেলজয়ী একজন বিজ্ঞানী সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করেন জীবনের বাকি সময়। অথচ ১৯০১ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ফিজিক্সে যত জন বৈজ্ঞানিক নোবেল পদক জিতেছেন, নোবেলের সেই অভিজাত ক্লাবে মহিলা সদস্যের সংখ্যা নেহাত সীমিত। হাতে গোনা যায় এত কম! এর কারণ অনুসন্ধান বর্তমান আর্টিকেলের আলোচ্য বিষয় নয়। তাই ওই পথ আপাতত বন্ধ।

আজ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ জন মহিলা বৈজ্ঞানিক ফিজিক্সে নোবেল বিজয়িনী। সেই পঞ্চম মহিলা আর কেউ নয়, তিনি পদার্থবিজ্ঞানী অ্যানে হুইলার। জন্ম ফ্রান্সের প্যারিস শহরে, ১৯৫৮ সালের ১৬ আগস্ট। ছোট থেকে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন অ্যানে। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল বিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে দারুণ দখল। অত্যাধিক ভালো লাগা দুই বিষয়ও বটে। কাকতালীয় ঘটনা হল, একসঙ্গে দুটি সাবজেক্টে তাঁর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। একে, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা। দুইয়ে, গণিত। যদিও ফিজিক্সের স্টুডেন্ট মাত্রেই একটা বিষয় দিনের আলোর মত পরিষ্কার। তা হল এই যে– ফিজিক্স ও গণিত একে অপরের পরিপূরক। সম্পূরকও বটে। একজনকে ছেড়ে অন্যজন চলতে পারে না। গণিত ছাড়া যেমন ফিজিক্স অচল, তেমনি ফিজিক্সের গভীর থেকে গভীরতর ঘটনা বিশ্লেষণের জন্য জটিল ও কঠিন গণিতের আমদানি। অধিকাংশ গণিত-তত্ত্বের উদ্ভাবন ভৌত বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয় ব্যাখ্যার জন্যই। মোদ্দাকথা, হাত ধরাধরি করে চলে দুজনে। কখনও গোপনে, কখনও আবার প্রকাশ্যে।

নোবেল বিজয়িনী পদার্থবিজ্ঞানী ড. অ্যানে হুইলার (জন্ম – ১৬ আগস্ট ১৯৫৮)

অ্যানে হুইলার-এর সঙ্গে ২০২৩ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন আরও দুজন। এদের মধ্যে প্রথম জন হলেন পিয়ের আগোস্তিনি। জন্ম ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে জুলাই বর্তমান স্বাধীন তিউনিশিয়ার তিউনিশ শহরে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফরাসি আশ্রিত তিউনিশিয়া একটা রাজ্য ছিল। ছোটবেলা থেকে পিয়ের অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি ফ্রান্সের লা-ফ্লেশ শহরের এক ন্যাশনাল মিলিটারী হাইস্কুলে। ১৯৫৯ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি ভর্তি হলেন দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্সের এক্স-মার্সেই ইউনিভার্সিটিতে। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একযোগে পর পর স্নাতক (১৯৬১), স্নাতকোত্তর (১৯৬২) এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। পিএইচডি আলোকবিজ্ঞানে। ১৯৬৮ সালে ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্তির পরের বছর তিনি কাজে যোগ দিলেন। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্যারিস-স্যাকলে ইউনিভার্সিটির পারমাণবিক শক্তি কমিশনে একজন তরুণ গবেষক হিসেবে তাঁর অন্তর্ভুক্তি ঘটে। এখানে তিনি জীবনের সিংহভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন। প্রায় তেত্রিশ বছর গবেষণার আবর্তে কেটে যায় তাঁর কর্মজীবন! এর ফাঁকে জেরার্ড ম্যাফরে ও ক্লাউডি ম্যানিউর-এর ল্যাবরেটরিতে শক্তিশালী লেজার যন্ত্র নিয়ে গবেষণায় মেতে ওঠেন তিনি। ২০০১ সালের গোড়ার দিকে এক যুগান্তকারী কাজ করে ফেলেন আগোস্তিনি এবং তাঁর দল। সেসময় অ্যাটোসেকেন্ড ফিজিক্সের উপর নোবেল জয়ী কাজখানি সমাপ্ত করে ফেলেছিলেন তাঁরা। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে গবেষণার কাজে নেমে এল সাময়িক বিরতি। গবেষণার বাসাবদল হল সেবছর। তিনি পাড়ি দিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। সেখানকার ব্রুকহেভেন জাতীয় গবেষণাগারে ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট হিসেবে নিযুক্ত হলেন। ২০০৫ সালে পদোন্নতি হল। আমেরিকার ওহিয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্সের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন তিনি। এখান থেকেই তাঁর বর্ণময় কর্মজীবন সমাপ্ত হয়। অবসর গ্রহণ করেন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। শেষ হয়েও যেন শেষ হল না তাঁর অধ্যাপনা-গবেষণা। বার্ধক্যের বারাণসীতে পৌঁছে আজও তিনি শেষোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক অধ্যাপক। এখনও নিজের দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করে চলেছেন প্রৌঢ় পণ্ডিত মানুষটি।

নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী পিয়ের আগোস্তিনি (জন্ম – ২৩ জুলাই ১৯৪১)

অ্যানে হুইলার-এর সতীর্থ নোবেল প্রাপক দ্বিতীয় জন হলেন ড. ফেরেঙ্ক ক্রাউস। আপাদমস্তক হাঙ্গেরিয়ান। হাঙ্গেরির 'মোর' শহরে তাঁর জন্ম ১৯৬২ সালের ১৭ই মে। কৈশোর বয়সের সায়াহ্নে তিনি দুটো আপাত অসাধ্যসাধন ঘটিয়েছিলেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে দু'দুটো ভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রি হাসিল করেন। প্রথম বিষয়টা ছিল থিওরিটিক্যাল। ইওটভস লোরেন্ড ইউনিভার্সিটি থেকে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি। দ্বিতীয়টি হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট-এর টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং খেতাব। ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে রিসার্চ। বুদাপেস্ট-এর একই ইউনিভার্সিটি থেকে গবেষণার জগতে তাঁর অবাধ প্রবেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেজার গবেষণাগারে তিন বৎসরাধিক কাল সময় ব্যয় হয় তাঁর। তবুও অধরা থেকে যায় সাধের পিএইচডি। শুরু হল আরও কঠোর অধ্যবসায়। শেষমেশ হাঙ্গেরি ছেড়ে অস্ট্রিয়া পাড়ি জমান তিনি। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে রাজধানী ভিয়েনার টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক ডিগ্রির সঙ্গে মিলল পিএইচডি। ১৯৯১ — ১৯৯৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'হ্যাবিলিটেসন' (Habilitation) প্রাপ্তি কনফিডেন্স লেভেল বহুগুণ বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে জুটে গেল অধ্যাপকের চাকরি। ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রথমে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (১৯৯৬–১৯৯৮) এবং তারপর সরাসরি অধ্যাপক পদে (১৯৯৯–২০০৪) নিযুক্ত হলেন তিনি। এখান থেকেই তাঁর উত্থান, ব্যাপক কর্মকাণ্ডের শুভ সূচনা। তাঁর বিদ্যার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব জুড়ে।

২০০৩ খ্রিস্টাব্দে গারচিঙ-এ কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর পদ অলংকৃত করেছেন তিনি। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে মিউনিখের লুইডিগ ম্যাক্সিমিলান ইউনিভার্সিটিতে ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যার চেয়ার অলংকৃত করেছেন। ২০০৬-এ মিউনিখ শহরে অ্যাডভান্সড ফটোনিক্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা তাঁর বড় কীর্তি।

(৩)

অ্যাটোসেকেন্ড পালসের ধারণা

নোবেল প্রাপ্তির নেপথ্যের কাহিনী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অসংখ্য চড়াই উতরাই পেরোনো ঘটনার উপরিপাতনের সফল ফলাফলের রোমাঞ্চকর কিন্তু হাড় ভাঙা খাটুনির অব্যক্ত ইতিহাসের ভীড়। এর পরতে পরতে রয়েছে সাফল্য ও ব্যর্থতার অনুক্ত গল্প। অনুচ্চারিত সেই ইতিহাস জানা সহজ কথা নয়। যেমন সহজ নয় দুই মলাটের মধ্যে সে-গল্প সংরক্ষণের ব্যর্থ বাসনা। তবুও নোবেল জিতেছে বিজ্ঞানের দুরূহ যে-বিষয়, তার উপর খানিক আলোকপাতে ব্রতী হলাম। হয়তোবা বিষয়ের গভীরে ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু পারি কি?

বিজ্ঞানের ভাষায়– একটি 'ঘটনা' হচ্ছে তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ যা বারবার পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত সত্য উপলব্ধি। যেকোনো ঘটনার কুশীলব তিনটি বিষয় – স্থান, কাল ও পাত্র। এদের মধ্যে যেকোন একটির হেরফের হলে ঘটনার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। স্থান ও পাত্র একই রেখে শুধুমাত্র কালের রকমফের ঘটলে ভিন্ন দুটি ঘটনার উদ্ভব হয়। সেকেন্ডের ভগ্নাংশে আগুপিছু যে দুটি ঘটনা ঘটে, তাদের পৃথকীকরণ খোলা চোখে সম্ভব নয়। কিন্তু অসম্ভবও নয়। প্রয়োজন শুধু সঠিক টাইম স্কেল। উপযুক্ত টাইম মেশিনে সেকেন্ডের ক্ষুদ্রতম এককও দিনের আলোর মতো বড় করে দেখানো যায়। তার আগে, আসুন, জেনে নিই সময়ের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এককগুচ্ছের স্বরূপ। আসলে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌত রাশি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ ঘটনা গনিতের যে-নিয়ম মেনে চলে, সেখানে সময়ের ভূমিকা অপরিসীম। অঙ্ক কষে চলা ডায়নামিক বিশ্বে সময় দারুণ সমাদৃতও বটে। সময়কে সমঝে চলে স্থান ও পাত্র। সময়ের একক যেমন মিনিট ঘণ্টা; তেমনি মিলিসেকেন্ড, মাইক্রোসেকেন্ড, ন্যানোসেকেন্ড, পিকোসেকেন্ড, ফেমটোসেকেন্ড ইত্যাদি এদের মতো খুব ছোট এককও আছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণে ছোট ছোট এককগুলির দারুণ তাৎপর্য ও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

অ্যাটোসেকেন্ড সময়ের এরকমই একটি ক্ষুদ্র একক। এক সেকেন্ডের ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র সময়কে এক অ্যাটোসেকেন্ড ধরা হয়। ঠিক বোধগম্য হল না! এক সেকেন্ডই বা কত সময়? একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের হার্টবিট যে সময়ে একবার পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে, তার মান এক সেকেন্ড বা তার সামান্য বেশি। সেকেন্ডের চেয়ে অ্যাটোসেকেন্ড তাই অনেক কম সময়। কত কম? ব্রহ্মাণ্ডের বয়েসের সাপেক্ষে অ্যাটোসেকেন্ড সময় যাচাই করে দেখি। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের বয়স কত? সেকেন্ড এককে ব্রহ্মাণ্ডের বয়েস আনুমানিক প্রায় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সেকেন্ড। ব্যাপারটা বেশ কাকতালীয় এবং ইন্টারেস্টিং। ব্রহ্মাণ্ডের বয়েস ও অ্যাটোসেকেন্ড – দুজনের সাংখ্যমানে সমসংখ্যক শূন্যের উপস্থিতি। শুধু পজিশনের হেরফের রয়েছে। অর্থাৎ, এখন যদি এক অ্যাটোসেকেন্ডের মান এক সেকেন্ডের সমান ধরি, তাহলে এই ব্রহ্মাণ্ডের বয়েস দাঁড়াবে মাত্র এক সেকেন্ড। ১৩.৭ বিলিয়ন বছরের পুরোনো ব্রহ্মাণ্ডের বয়েস মাত্র এক সেকেন্ড তথা এক অ্যাটোসেকেন্ড হলে উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় যে অ্যাটোসেকেন্ড কত ক্ষুদ্র একক! খটকা লাগে, এত কম সময়ের মূল্য কতখানি? অ্যাটোসেকেন্ড কেন ইলেকট্রন বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে? কীসের টানে পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের নতুন শাখা অ্যাটোসেকেন্ড ফিজিক্স বা অ্যাটোফিজিক্স চালু করেছেন? সকল প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই জানাবো, প্রিয় পাঠক।

অ্যাটোসেকেন্ড পালস তৈরির প্রকৌশল

হামিংবার্ড হল সুন্দর উজ্জ্বল রঙের অতি ক্ষুদ্র একটি পাখি। এক সেকেন্ডে আশি বার ডানা ঝাপটায় সে। অর্থাৎ একবার ডানা ঝাপটাতে সে ব্যয় করে এক সেকেন্ডের আশি ভাগের এক ভাগ মাত্র সময়। এ হেন সময়টুকুও মানুষ স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে না। হামিংবার্ড-এর ডানার একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজ আর অস্পষ্ট গতির বোধ উপলব্ধ হয় মাত্র। কিন্তু একবার ডানা ঝাপটানোর বিচ্ছিন্ন গতি ও ক্ষণ আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধি হয় না। আশি বার কম্পনের সমষ্টিগত মান একসঙ্গে অনুভূত হয় মাত্র। ফলে পাখির গতি অনেক খানি স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। কিন্তু একবার ডানা ঝাপটানো দেখতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় বৈকি। তাও স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। এরকম ঘটে কেন? দ্রুতগতির পরিবর্তন, মনুষ্যের অনুভূতিতে, একটানা অস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। সেকেন্ডের ভগ্নাংশে ঘটে চলা ঘটনাগুচ্ছের সুস্পষ্ট ছবি, উত্থান-পতন মানুষের চোখে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধরা পড়ে না। অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে যে ঘটনাগুচ্ছ ঘটে, সেগুলো পর্যবেক্ষণ করলে হয়তো একরাশ প্রাকৃতিক ঘটনার নিঁখুত কার্যকারণ আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা অনেকাংশে সহজতর হত। অথচ উপায় নেই! তাহলে কোন কৌশলে তা সম্ভব হবে, বিজ্ঞান সেই ধারণা দিতেও অপারগ। যদিও সম্ভাব্য প্রযুক্তির ব্যবহার পণ্ডিতের কাজ এখন সহজে সমাধান করতে সক্ষম। কিন্তু কী সেই টেকনোলজি যার ছোঁয়ায় এক নিমিষে উধাও হবে মান্ধাতা আমলের অস্পষ্টতার প্রাচীর! সুক্ষ্ম থেকে অতি সুক্ষ্ম প্রাকৃতিক ঘটনার পর্দা উন্মোচন হবে! তেমন প্রযুক্তির সন্ধান পাওয়া মানে তো সোনার হাঁসের ডিম হাতে পাওয়ার সামিল। স্বপ্নে ধরা দেয়; বাস্তবে অমিল।

অনেক চিরুনি তল্লাশির পর সাকুল্যে দুটো উপায় খুঁজে পেলেন পণ্ডিতগণ। এর প্রথমটি হল হাই-স্পিড ফটোগ্রাফি। দ্রুত গতির ছবি তোলা ও বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়টি স্ট্রোব লাইটিং। ঘন ঘন জ্বলে ও নেভে এমন আলোর প্রযুক্তি। আকাশে উড়ানরত বামিংহার্ড পাখির উচ্চ-ফোকাসিত ফটোগ্রাফগুলো প্রকাশে লম্বা সময় দরকার; যা নাকি বামিংহার্ড পাখির একবার ডানা ওঠানামার সময়ের চাইতে বেশ কম। যত দ্রুত ঘটে ঘটনা, তত তাড়াতাড়ি ফটোগ্রাফি প্লেটে ঘটনার ছবিগুলি চিত্রিত করা আশু দরকার। সব দ্রুত গতির ঘটনা লেন্স বন্দী করার সুচারু কৌশল আমদানি করা জরুরি। সময়ের চেয়েও দ্রুত গণনা সারতে একটি বস্তুসংস্থায় সামান্য পরিবর্তনও অনেক দিক নির্দেশ করে। সুতরাং সঠিকভাবে তা মাপা জরুরি। অন্যথায় রেজাল্ট হবে অস্পষ্ট, আবছা। ঝাপসা তথ্য হিতে বিপরীত ঘটায়।

এত সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধান স্টাডি করা কেন প্রয়োজন?

পদার্থের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ক্ষুদ্র অংশ হল তার অণু বা পরমাণু। অণুর মধ্যে পদার্থের সব ধর্ম বর্তমান। ওর ভেতরে থাকে পরমাণু। পরমাণুতে রয়েছে ভারী কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস এবং চতুর ইলেকট্রন-কক্ষ। অণুর অভ্যন্তরে যে সব ঘটনা ঘটে, তাদের স্থায়িত্ব অতি অল্প সময়। এক সেকেন্ডের ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ সময়ে (এ হেন সময় এক ফেমটোসেকেন্ড ধরা হয়) অণুর মধ্যে পরমাণুগুলি ঘুরপাক খায়। এখন অণুর মধ্যে পরমাণুগুলির গতি জানা ও মাপা বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। কারণ, সময়ের এত ক্ষুদ্র পরিমাণ ও পরিবর্তন স্বভাবতই আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। তবে লেজার আলোর কম্পন-কাল ফেমটোসেকেন্ড পাল্লার মধ্যে পড়ে। পারমাণবিক গতির পরিবর্তন মাপার জন্য লেজার আলোর মতো অতি অল্প দৈর্ঘ্যের স্পন্দন তৈরি করা আশু দরকার। সেখানেও মেলা সমস্যা। যখন সব পরমাণু একসঙ্গে আন্দোলিত হয়, তখন ভারী পরমাণু-কেন্দ্রক দিয়ে যে টাইম-স্কেল তৈরি হয়, তা চতুর ইলেকট্রনের কোনো কাজে আসে না। সমস্যা কোথায়? সমস্যা হল হালকা ইলেকট্রন আর ভরশূন্য আলোর চাইতে নিউক্লিয়াসগুলি স্থানুবৎ। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ধীর গতি। নিউক্লিয়াসের ধীর গতির সাপেক্ষে রোগা পাতলা ইলেকট্রনগুলি দ্রুত গতিশীল। এই দ্রুত গতির জন্য কেন্দ্রকের সময়-স্কেলে ইলেকট্রনের গতির বাড়া ও কমা বেশ অস্পষ্ট মনে হয়। ইলেকট্রন সমূহের কম্পন কাল নিউক্লিয়াসের চেয়ে আরও কম। ইলেকট্রন বিশ্বে তাদের অবস্থান ও শক্তি পরিবর্তন এত দ্রুত সংঘটিত হয় যে তা অ্যাটোসেকেন্ড পাল্লার মধ্যে পড়ে। পরীক্ষাগারে এত কম পাল্লার লেজার রশ্মি তৈরি করা দীর্ঘদিন যাবৎ সম্ভব হয়নি। তাই ইলেকট্রনীয় গতির ওঠানামা ঠাহর করা বেজায় কষ্টের। অ্যাটোসেকেন্ডকে কোনো উপায়ে যদি বড় করে দেখানো যায়, তখনই একমাত্র ইলেকট্রনীয় গতির পুঙ্খানুপুঙ্খ সুক্ষ্ম পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ সম্ভব। কীভাবে মিলবে তেমন টেকনোলজি? ২০২৩ সালের নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানীত্রয় উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে এমনই অভিনব এক এক্সপেরিমেন্ট আবিষ্কার করেছেন। সে-কৌশলে অণু ও পরমাণুর মধ্যে অনবরত ঘটে চলা প্রক্রিয়াগুচ্ছের ছবিগুলি ক্যামেরায় ধরতে নতুন এক লেজার আলোর স্পন্দন উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা।

(৪)

অ্যাটোসেকেন্ড পালস তৈরির প্রকৌশল

বাস্তবে অ্যাটোসেকেন্ড পালস কীভাবে তৈরি করা যায়? গণিতের কোন নিয়মে অ্যাটোসেকেন্ড লেজার পালসের নির্মাণ প্রচলিত ধারণা আমূল পাল্টে ফেলে? সবকিছুর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেবে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা। যদিও আপাত অসামঞ্জস্য পৃথক ঘটনাগুলো এক সূত্রে গাঁথা।

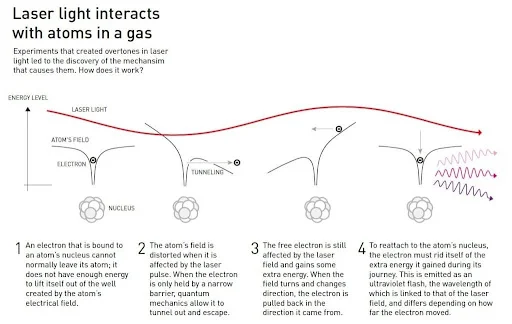

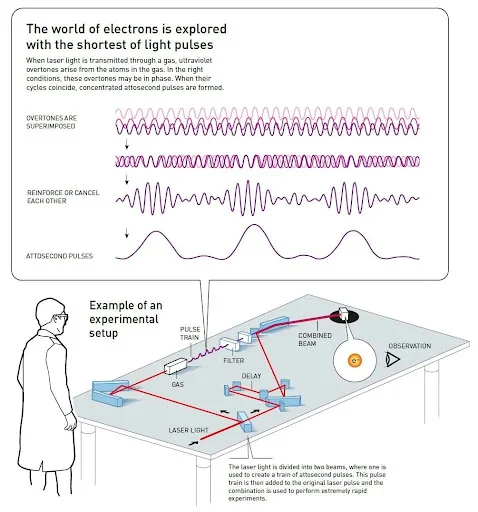

আলো এক ধরনের তরঙ্গ যা তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের যুগপৎ কম্পনে সৃষ্টি হয়। শূন্য স্থানে তড়িৎ গতিতে ছুটে বেড়ানো আলোক তরঙ্গের গতিবেগও বেজায় বেশি, প্রতি সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার। কোনো তরঙ্গের প্রকৃতি জানা যায় তার বিস্তার, তরঙ্গদৈর্ঘ্য, কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গবেগের সাহায্যে। এক সেকেন্ডে যতগুলি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে, সেই সাংখ্যমানই তরঙ্গের কম্পাঙ্ক। আবার, তরঙ্গের একটি পূর্ণ কম্পনের দৈর্ঘ্যকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং সময়কে পর্যায়কাল বলে। ধরা যাক, লাল আলোর দৈর্ঘ্য ৭০০ ন্যানোমিটার। অর্থাৎ, লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য একটি চুলের বেধ-এর একশো ভাগের এক ভাগ মাত্র দৈর্ঘ্যের সমান। অঙ্ক কষে বলে দেওয়া যায় – প্রতি সেকেন্ডে সেটি প্রায় ৪৩০ হাজার বিলিয়ন বার পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে। তরঙ্গের একটি পূর্ণ চক্রে আলোক তরঙ্গের সময়কালের দৈর্ঘ্য এত কম যে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেটি আলোক পালসের ক্ষুদ্রতম মানের সমান। সাধারণ লেজার আলোর কম্পাঙ্ক ফেমটোসেকেন্ডের নীচে কখনও যায় না। গত শতাব্দীর আশির দশকে এত কম কম্পাঙ্কের লেজার রশ্মি তৈরি করতে দারুণ কাঠখড় পোড়াতে হত। তা, এত কম কম্পাঙ্কের পালস তৈরি করা কীভাবে সম্ভব? তরঙ্গ বিজ্ঞান গণিতের যে-নিয়ম মেনে চলে, তাতে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে সঠিক সংখ্যার (তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও বিস্তার) একগুচ্ছ তরঙ্গের উপরিপাতনের ঘটনা ঘটিয়ে মূল তরঙ্গের চেয়ে তুলনামূলক অনেক কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো উৎপন্ন করা আজ আর কোনো দুরূহ কাজ নয়। অ্যাটোসেকেন্ড পালস তৈরির মূলমন্ত্র সেটাই। একগুচ্ছ হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্য উপরিপাতিত হলে অনায়াসে হ্রস্বতর পালস তৈরি হয়। তাই অ্যাটোসেকেন্ড পালস তৈরিতে লাগে লেজার আলোর মত নতুন রশ্মি।

লেজার আলো যখন গ্যাসের ভেতর দিয়ে যাবে, লেজারের ফোটন কণিকার সঙ্গে গ্যাসের পরমাণুগুলি ধাক্কা খাবে। সেই আঘাতে সৃষ্টি হয় উপসুর তরঙ্গ (Overtone waves)। উপসুরগুলো একটি পূর্ণ চক্র যে-সময়ে সম্পূর্ণ করে, মূল তরঙ্গগুলিরও সেই একই সময় লাগে। তারপরও প্রাথমিক তরঙ্গ থেকে উপসুরগুলি সহজে আলাদা করা যায়। কীভাবে? একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। একটি স্প্যানিস গিটার ও একটি পিয়ানো একসঙ্গে বাজছে। সুরযন্ত্র দুটি থেকে সুন্দর সুন্দর যে-সুর দুটি বের হচ্ছে, উৎপন্ন সেই সুরদুটির তীক্ষ্মতা ও প্রাবল্য একই, শুধু জাত আলাদা। অর্থাৎ, বাদ্যযন্ত্র দুটি একই জোরে বাজছে। তাদের সুরের কম্পাঙ্কও সমান। এত সব সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও শব্দ দুটো আলাদা আলাদা শনাক্ত করতে আমরা কষ্ট অনুভব করি না। সহজেই তাদের চেনা যায়। সেভাবে, মূল তরঙ্গ থেকে উপসুরগুলির আলাদা জাত চেনা আজ আর কোনো দুরূহ কাজ নয়।

সময়টা ছিল ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ। সেবছর সত্যি সত্যি অ্যাটোসেকেন্ড পালস তৈরি হল পরীক্ষাগারে। পালস তৈরির পুরো ক্রেডিট ড. অ্যানে হুইলার এবং তাঁর গবেষণা দলের। ফরাসি ল্যাবরেটরিতে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল পরীক্ষা নিরীক্ষা। একটি নিস্ক্রিয় গ্যাসের ভেতর দিয়ে অবলোহিত লেজার আলোর (Infrared Laser Light) স্রোত ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তাতে গ্যাসের অণুগুলির কম্পনে বেশ কিছু উপসুর তৈরি হয়। অবলোহিত আলো ব্যবহারের পেছনে ভিন্ন কারণ রয়েছে। এতে লেজারের চাইতেও অধিক সংখ্যক হ্রস্বতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শক্তিশালী উপসুর উৎপাদন করা যায়। এভাবে উৎপন্ন গৌণ সুরগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ক্রমাগত হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো উৎপন্ন করা বৈজ্ঞানিকদের লক্ষ্য ছিল। নব্বইয়ের দশকে লুন্ড ইউনিভার্সিটিতে অ্যানে হুইলার পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল তথ্য আকারে প্রথম জনসমক্ষে আনলেন। বিশদে কারণ ব্যাখ্যা করে ছাপলেন একখানা আর্টিকেল। হইহই পড়ে গেল চারিদিকে। যে সকল পণ্ডিত লেজার গবেষণায় এতদিন মত্ত ছিলেন, তাঁদের কাজে গতি এল। এক ধাপ এগিয়ে গেল ভাবনা। কিন্তু তখনও অধরা রয়ে গেছে একক অ্যাটোসেকেন্ড পালস।

নিউক্লিয়াসের চারপাশে হালকা ইলেকট্রন-মেঘ চরকির মতো ঘুরপাক খায়। কীসের টানে ঘুরছে ইলেকট্রনগুলো? বেশ ভারী নিউক্লিয়াসের মধ্যে ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্থ প্রোটনের বাস। তাই নিউক্লিয়াসের আধান ধনাত্মক প্রকৃতির। উল্টোদিকে, অতীব হালকা ইলেকট্রন ঋনাত্মক জাতের কণা। দুটি বিজাতীয় আধানের মধ্যে স্থির তড়িৎ আকর্ষণ বল কাজ করে। এই আকর্ষণের টানে ইলেকট্রনগুলি ঘোরে নিউক্লিয়াসের চারপাশে। এখন গ্যাসের মধ্যে লেজার আলো ফেললে গ্যাসের পরমাণুর সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে আন্দোলিত হয় ওরা। সেই আন্দোলনের ঢেউয়ে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তড়িৎক্ষেত্র, যা ইলেকট্রনগুলোকে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। ফিল্ড একবার ভেঙে পড়লে ইলেকট্রনগুলি আলগা হয়ে পড়ে। বেরিয়ে যায় পরমাণুর বেড়া টপকে। প্রশ্ন ওঠে, পরমাণু থেকে বের হয়ে তারা কোথায় যায়? পরমাণুর ভেতরের ফিল্ড ভেঙে পড়লেও লেজার আলো যে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের অংশ, তার তড়িৎক্ষেত্র তখনও অটুট থাকে। এই ক্ষেত্রের মধ্যে ঘর-ছাড়া-ইলেকট্রনগুলি ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। দিক পরিবর্তন করে এলোমেলো ছোটে। অবিরাম ঘুরে বেড়াতে প্রচুর শক্তি লাগে। খটকা লাগে, ইলেকট্রন সেই শক্তি কোথায় পায়? পরমাণুর সংসার ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার সময় লেজার ফিল্ড থেকে তারা অফুরান শক্তি চুরি করে নিয়ে পালায়। চুরি করা সেই এনার্জি ইলেকট্রনের ঘুরে বেড়ানোর আসল রসদ। কোনো কোনো ইলেকট্রন, অনেক সময়, আনন্দে আটখানা হয়ে দিক পরিবর্তন করে আবার নিউক্লিয়াস মুখো হয়। পুনরায় নিউক্লিয়াসের সঙ্গে জুড়ে যেতে চেষ্টা করে। অধিকাংশ সময় উদ্দেশ্য সফল হয়। সফল হলে কেল্লফতে! স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ানোর ষোলআনা মজাই মাটি হয়ে যায়। পুনরায় গড়ে ওঠে ভেঙে যাওয়া পরমাণুর সাংসারিক বন্ধন, পরিকাঠামো। পরমাণুর সংসারে ইলেকট্রন জড়িয়ে যেতেই ধরা পড়ে আসল টুইস্ট। নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংসার গড়তে যতটুকু শক্তি প্রয়োজন, ইলেকট্রনের শক্তি তার বেশি হলে যত বিপদ। কক্ষে থাকতে গেলে কোয়ান্টাইজড যে-শক্তি দরকার, সেই পরিমাণ এনার্জি ব্যয় করে ফেলে ইলেকট্রন। বাদবাকি এনার্জি নিয়ে মহা সমস্যায় পড়ে সে। কী করবে সে অতিরিক্ত এনার্জি নিয়ে? কোয়ান্টাম বিশ্বের অলিখিত নিয়ম – আপন কক্ষপথে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি নিজের কাছে রাখার অধিকার নেই কারও। অগত্যা অতিরিক্ত শক্তি আলোক পালসের আকারে বের হয়ে আসে ইলেকট্রন থেকে। বেরিয়ে আসা আলোক পালস তৈরি করে উপসুর। সদ্যজাত উপসুর আর অতি বেগুনি আলো উভয়েই সমগোত্রের। তরঙ্গদৈর্ঘ্য একই। দৃশ্যমান আলোর পাল্লার বাইরে হওয়ায় হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতি বেগুনি রশ্মি তথা উপসুরগুলি মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। এভাবে বিভিন্ন পরমাণুর সঙ্গে লেজারের মিথষ্ক্রিয়ায় যে উপসুর আলো উৎপন্ন হয়, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পাল্লা বিশেষ বিস্তৃত হয়। শুধু তাই নয়, উৎপন্ন উপসুরগুলি নিজেদের মধ্যে সমদশায় মিলিত হলে তীব্রতা বা প্রাবল্য স্বতঃপ্রণোদিত বাড়ে এবং বিপরীত দশায় যুক্ত হয়ে ক্ষীণ প্রাবল্য সৃষ্টি করে। বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে উপসুরগুলির উপরিপাতনের ফলে অতিবেগুনি আলোক পালসের সিরিজ উৎপন্ন হয়। প্রতিটি পালস কয়েক শত অ্যাটোসেকেন্ড দীর্ঘ। এভাবে তৈরি হল অ্যাটোসেকেন্ড পালস।

১৯৯০-এর দশকে অ্যাটোসেকেন্ড পালস তৈরির নেপথ্যের থিওরি পদার্থবিজ্ঞানীদের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত করে। অথচ কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের দেখা নেই। যুগান্তকারী সাফল্যের দেখা মিলল ২০০১ খ্রিস্টাব্দে। সেবছর অ্যাটোসেকেন্ড পালসের শনাক্তকরণ ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া গেল হাতেনাতে। ড. পিয়ের আগোস্তিনি এবং তাঁর দল ফ্রান্সের ল্যাবে পর পর সংযুক্ত গুচ্ছ কামরার রেলগাড়ির মতো একটানা আলোক পালসের সিরিজ তৈরি করে ফেললেন। সেগুলো যাচাই করে নিতেও ভুললেন না। তাঁরা এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন উপসুরগুলির দশা পর্যবেক্ষেণের জন্য। একই পদ্ধতি উৎপন্ন পালসের সঠিক স্থিতিকালও ব্যক্ত করে। প্রতিটি পালস ২৫০ অ্যাটোসেকেন্ড স্থায়ী হয়।

ওই একই সময়ে ফেরেঙ্ক ক্রাউস এবং তাঁর রিসার্চ দল অস্ট্রিয়ায় অ্যাটোসেকেন্ড পালসের চলন্ত রেলগাড়ি থেকে একটা মাত্র পালস আলাদা করার প্রযুক্তি তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন। কেটে নেওয়া একটি মাত্র পালসকে আরেকটি গুচ্ছ পালসের সারণিতে মিশিয়ে দিতে সফল হয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের বিচ্ছিন্ন সিঙ্গেল পালসের স্থিতিকাল ছিল ৬৫০ অ্যাটোসেকেন্ড।

উপরের সবকটি এক্সপেরিমেন্ট থেকে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে অ্যাটোসেকেন্ড পালস তৈরির পর্যবেক্ষণ ও গণনা সম্ভব। এ হেন পালস এক ঝটকায় নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্টের দরজা হাট করে খুলে দিল। আজকের দিনে অ্যাটোসেকেন্ডের জগৎ বেশ সুলভ। ইলেকট্রন সাম্রাজ্যে এই স্ফুলিঙ্গের দারুণ অবদান, মনে করছেন পণ্ডিত মহল। সেজন্য এ হেন পালস তৈরির ধুম পড়েছে।

পরমাণু থেকে দূরে সরে যেতে ইলেকট্রনের সময় কত লাগে? পরমাণু-কেন্দ্রকের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জুড়তে কত সময় নেয় সে? যে-সময় নেয়, তা কীসের উপর নির্ভর করে? কীভাবে পদার্থে ও অণুতে ইলেকট্রনের ভাগ বাটোয়ারা নতুন করে গড়ে তোলে পরমাণুর ভীত? এক নজরে, ইলেকট্রনের যাবতীয় কার্যকলাপের সঠিক হদিশ খুঁজে পেতে অ্যাটোসেকেন্ড পালস একমাত্র আশা ভরসা। এই পালস আরও একরাশ ভৌত ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনের নিঁখুত সুলুক সন্ধান। পদার্থের অভ্যন্তরীন কৌশল যাচাইয়ের চাবিকাঠি। গুচ্ছ প্রাকৃতিক ঘটনা শনাক্ত করতে উপযোগী। শুধু অণু কিংবা পরমাণুর জগতে নয়, ইলেকট্রনিক্স থেকে মেডিসিন– সর্বত্র এর ব্যবহারিক ক্ষেত্র ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে। আণবিক বিশ্বে জোর ধাক্কা দিয়ে সম্ভাব্য সিগন্যাল বের করতে এর জুড়ি মেলা ভার। আণবিক সিগন্যালের এক বিশেষ গঠন প্রণালী রয়েছে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের গঠনে যে অণু থাকে, তার প্রকৃতি জানা যায়। রোগ নিদানের চিহ্নগুলো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়। এককথায়, অ্যাটোসেকেন্ড পালসের আলোয় আটপৌরে অ্যাটমিক সংসারে চতুর ইলেকট্রনের যাবতীয় রহস্য ঘেরা কাণ্ডকারখানা, গতিপ্রকৃতি এখন দিনের আলোর মতো পরিস্কার। এটাই বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য। এখানেই তার জয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : আগামী পর্বে রসায়নের বিষয় — "নোবেল ২০২৩ : কোয়ান্টাম ডটস"

🍂

2 Comments

অসাধারণ লেখা। খুব সহজ ও সাবলীল বোঝানো । ভাষাও মনোরম।পরেরটির অপেক্ষায থাকলাম।

ReplyDeleteদুঃখের বিষয় এখন পড়া ,পড়ানো কোনটাই প্রথম চয়েস নাই ।আমি অবশ্য বিদ্যালয় স্তরের কথা বলছি, উপরের স্তর সম্পর্কে বিশেষ জানিনা।

অসম্ভব ভালো একটা পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে লেখা পড়লাম। এত সাবলীল ভাবে বোঝানো যে, ছাত্রছাত্রীদের ভীষণ প্রয়োজনে লাগবে।

ReplyDelete