মেদিনীপুরের মানুষ রতন, পর্ব -- ১৪৫

ভাস্করব্রত পতি

তখন কেলোমাল ছিল একটা বর্ধিষ্ণু জনপদ। এখানকার আটটি 'কালুয়া'যুক্ত গ্রাম নিয়ে গবেষণা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তমলুকের বিখ্যাত ড. তারাশিস মুখোপাধ্যায়। আর সেসময় তিনি সঙ্গে এনেছিলেন এক বিদেশী সাহেবকে। ১৯৬৮ তে তারাশিসবাবুর সঙ্গে যখন রালফ নিকোলাস এই কেলোমালে এসেছিলেন তখন তিনি মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন। রালফ নিকোলাস ও তাঁর স্ত্রী মার্টা নিকোলাস প্রথমে তারাশিস মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসেন। সেখান থেকে তাঁরা এই কেলোমালে আসেন।

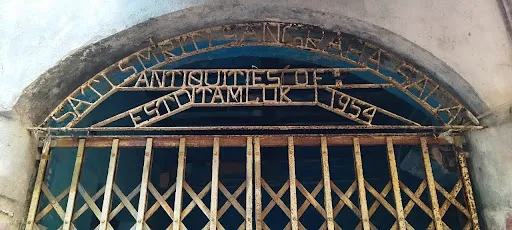

সতী স্মৃতি সংগ্রহশালা, তমলুক

সেসময় দাশু ঘোষ ওরফে বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ নামে এক জমিদার ছিলেন। তিনি আবার তারাশিসবাবুর বাবা হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু। সেই সূত্রে দাশু ঘোষ বললেন, 'অসুবিধা নেই। আপনারা কেলোমালে থেকে কাজ করতে পারেন। আমার এখানে থেকেই কাজ করতে পারেন'। তখন এখানে দাশু ঘোষের গোডাউন বা পাটগোলাটি ভাড়ায় নেওয়া হল। এছাড়াও শঙ্কু সরকারের বাবা বৈদ্যনাথ সরকারের বাড়ির নহবতখানায় ভাড়া নেওয়া হল থাকার জন্য।

কেলোমালের আটখানা গ্রামে সার্ভে করেছিলেন তাঁরা। কিছুদিন পরে নিকোলাস ফিরে গেলেন মিশিগানে। বাকিরা থাকতো পাটগোলাতে। সারাদিন বিভিন্ন গ্রামের লোকজন এখানে আসতো। তাঁদের সাথে কথা বলতেন তারাশিসবাবু। রাতে উনি বাড়ি ফিরে যেতেন। সম্ভবত পাঁচ ছয় মাস এখানে ছিলেন ফিল্ড সার্ভের জন্য। ক্ষেত্র সমীক্ষা কিভাবে করতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়েছেন ড. তারাশিস মুখোপাধ্যায়।

তারাশিস মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরা

'মুখোপাধ্যায়' পরিবার তমলুক শহরের খুব প্রাচীন কয়েকটি পরিবারের একটি। তবে এই পরিবারে শিক্ষিতের হার তুলনামূলকভাবে অন্যদের তুলনায় একটু কম ছিল। এই কাঁটাটা খুব বিঁধতো তাঁদের পরিবারের মধ্যে। তারাশিস মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুমা সতীবালা মুখোপাধ্যায় (স্বামী - সতীশ মুখোপাধ্যায়) খুব কষ্ট পেতেন শিক্ষার আলো থেকে তাঁদের পরিবার বঞ্চিত থাকায়। খুব দুঃখ ছিল মনে। তাই তিনি নিজের নাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন মনপ্রাণ দিয়ে। প্রথম থেকেই তারাশিসবাবুর পেছনে এঁটুলির মতো পড়েছিলেন শুধুমাত্র 'কাঁটা'টা দূর করার জন্য।

'তারাশিস মুখোপাধ্যায়' হয়ে ওঠার পেছনে ওনার ঠাকুমা এই সতীবালা মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। ওনার নামেই বাড়িতে গড়ে উঠেছিল 'সতী স্মৃতি সংগ্রহশালা'। এখানকার সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলেন তারাশিসবাবুর বাবা হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। তারাশিসবাবুর মৃত্যুর পর এখানকার যাবতীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় তমলুক আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামের হাতে। তারাশিসবাবুর সঙ্গে নিত্যদিনের যাতায়ত ছিল প্রশান্ত কুমার মণ্ডল, কমলকুমার কুণ্ডুদের সঙ্গে। নানা বিষয়ে আলোচনা চলত। আর তমলুক মিউজিয়াম তৈরির জন্য বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করতেন এনারা ছাড়াও লক্ষ্মণ চন্দ্র প্রধান, আশুতোষ মাইতি ও আরও অনেকে। পরবর্তীতে এই সংগ্রহশালা তমলুক আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামের সঙ্গে মিশে যায়। আসলে এর কারণ হল এই পরিবারে ঐ সাবজেক্টের সঙ্গে কেউ যুক্ত ছিলনা। তাই রক্ষনাবেক্ষন করার লোকজনের অপ্রতুলতায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

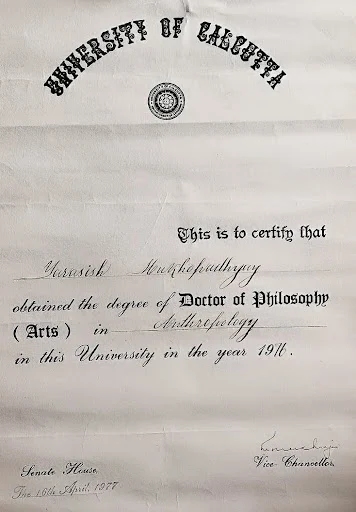

পিএইচডি সার্টিফিকেট

১৯৫০ এ হ্যামিল্টন হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯৫৪ তে তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয় থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে নৃতত্ত্ব বিষয়ে বি.এস.সি. পাশ করেন ১৯৫৬ সালে। যোগ দিলেন কলকাতার অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ায় সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্টের পদে। পাশেই থাকতেন প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসু। তাঁরই সৌজন্যে আরও উচ্চতর গবেষণার কাজে পাড়ি দেন আমেরিকায় 'মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি'তে। এখানেই আলাপ হয়ে ওঠে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ র্যালফ নিকোলাসের সঙ্গে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি পাওয়ার পর পি.এইচ.ডি.-র ফিল্ড সার্ভের জন্য ১৯৬৭-৬৮ তে চলে আসেন তমলুকে। ১৯৭৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য 'Religion and Society in eight Villages of Eastern Midnapore, West Bengal' বিষয়ে নাম রেজিস্ট্রি করেন নৃবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. প্রবোধকুমার ভৌমিকের অধীনে।

তারাশিসবাবুর খুব ভালো বন্ধু ছিলেন শিবময় অধিকারী। তাঁরা প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বেড়াতে যেতেন। এরপর সাড়ে আটটায় ফিরে এলে মা মুড়ি খেতে দিতেন। এরপর সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে হুদহুদে গরম ব্ল্যাক কফি খেতেন। শীত কিংবা গ্রীষ্ম -- কেউ ব্রেক করতে পারতো না। এরপর রাত বারোটা সাড়ে বারোটা নাগাদ ভাত খেতেন। আজীবন এরকম করে গিয়েছেন। তাঁকে খাবার বেড়ে দেওয়ার জন্য বাড়িতে তখন একজনই জেগে থাকতেন। তিনি ভবানী মুখোপাধ্যায়। বাকিরা সবাই ঘুমিয়ে পড়তো। কোনও কোনও দিন রাত দেড়টায় বায়না করতেন তেলকই খাবেন। তখন সেসব রান্না করে দিতে হত। রাতের বেলা দাঁড়ি কাটতেন। খুব ভালো তবলা বাজাতেবাজাতে পারতেন। শ্যামল মিত্রের ছাত্র ছিলেন। তিনি যখন আমেরিকা যান, তখন হাতখরচ তোলার জন্য ২০-২৫ টি কনসার্টে তবলা বাজিয়ে টাকা তুলেছিলেন। তিন বছরের কিছু বেশি সময় ওখানে ছিলেন। খাওয়া নিয়ে খুব বাছবিচার করতেন। আমেরিকায় গিয়ে কি সব ছাইপাঁস খেতে হয়েছে জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞানত, তাই তিনি বাড়িতে ফিরে ব্রাম্ভণকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন নিজের। এতখানি গোঁড়া এবং ধার্মিক ছিলেন। নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতেন খুব। তিনি বলতেন হিন্দুদের মুরগি খাওয়া চলেনা। তাই কখনো মুরগির মাংস বা ডিম খেতেননা। বরং খুব বেশি বেশি করে হাঁস ডিম খেতে ভালোবাসতেন।

কি অসাধারণ কর্মতৎপরতা ছিল তাঁর কাজের মধ্যে। বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন। তমলুক সহ বাঁকুড়া, নরঘাট ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকার বহু গ্রামে যেতেন নিয়মিত। পূজা পার্বণের বিষয়ে জানা সহ নানা মেলায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন তিনি। তথ্যগুলো লিখতেন তারাশিস মুখোপাধ্যায়ের সর্বক্ষনের সঙ্গী রনজিৎ মুদলী, আর তিনি পাশে থেকে ছবি তুলতেন। কখনও টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করতেন। দাশু ঘোষের বাড়ির দুর্গাপূজার তথ্য সংগ্রহ করতে ছিলেন টানা পাঁচদিন। প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তোলা হত খাতায়। কে ফুল আনছে, কে দূর্বা আনছে থেকে শুরু করে পূজার যাবতীয় উপচার -- উনি নোট করতেন। সব দিক নজর রাখতেন একজন সত্যিকারের ক্ষেত্রসমীক্ষক হিসেবে। কোনও কিছুই এড়িয়ে যেতেননা। দক্ষিণ নারিকেলদা গ্রামে শীতলার বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে উনি ছিলেন বেশ কয়েকদিন। যাবতীয় উপচার, নিয়মকানুন এবং প্রথা নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করার পক্ষে ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে এটি একটি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার থানার দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামের শয়াল পূজা নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। এটি আসলে শীতলার বিবাহ বাসর। একসময় ১২ বছর অন্তর আয়োজিত হত। এখন চার বছর অন্তর হয়। এই উৎসব নিয়েই তিনি উপহার দিয়েছেন আস্ত একটা বই -- 'শীতলার বিবাহ বাসর ও অন্যান্য প্রবন্ধ'। তবে ড. তারাশিস মুখোপাধ্যায় তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন, "সচরাচর সাত আট বছর অন্তর এই অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। নিয়ম হল -- দেশপূজার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে পরপর চারটি পূজার ব্যবস্থা করতে হয়। এগুলি হল -- চৈত্র মাসে শিবের গাজন, বৈশাখ মাসে দেবী শীতলার শয়াল। এরপর যে কোনও শুভদিনে মহাপ্রভু পূজা এবং অমানিশায় কালী পূজা"।

এই দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামের শীতলার বিবাহের দর্শক হিসাবে আসেন পার্শ্ববর্তী কামারদা, সাঁওতানচক্, বাড়বহিচবেড়িয়া, রাউতৌড়ি, মহাধতিপুর, কুলবেড়্যা, গণপতিনগর, নিমতৌড়ি, উত্তর নারকেলদা, বেঙ্গিমুদিয়া ইত্যাদি গ্রামের অসংখ্য মহিলা পুরুষ। মন্দির সংলগ্ন এলাকায় তখন তিলধারণের স্থান থাকেনা। পুরানো মন্দিরটি ভেঙে নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, ১৩৮০ তে বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছিল। গ্রামবাসীরা এই বিবাহ বাসরকে বলেন 'বিবাহ যজ্ঞ'। এখানে দেবী শীতলার অন্য নাম 'শুভঙ্করী'। স্বয়ং ড. তারাশিস মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "মেদিনীপুর জেলার মধ্যে আর কোথাও কিন্তু আপনারা এই শীতলা মায়ের সঙ্গে ঘন্টাকর্ণ দেবের বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে পাবেননা। তবে আমাদের জেলার বাইরে এরকম কোনও বিয়ের অনুষ্ঠান হয় কিনা, ঠিক জানা নেই"।

জনৈক প্রসন্ন ঠাকুর (ভট্ট) নামে এক ব্যক্তি এখানকার শীতলা ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই শীতলার বিবাহের চল চালু করেন। তার কোনও সন্তানাদি ছিল না। সেসময় গ্রামে গঞ্জে বসন্ত রোগের প্রাধান্য ছিল। তা থেকে গ্রামবাসীকে রেহাই দিতে তিনি শীতলা ঠাকুর পূজা এবং তার সাথে ঘন্টাকর্ণের বিবাহের প্রচলন করেন। তখন প্রসন্ন ভট্ট এবং অঘোর মিশ্র এই গ্রামের শীতলা ঠাকুরের দুই শরিক ছিলেন। দুজনের অর্ধেক করে 'শেয়ার' ছিল। কিন্তু গ্রামের সাথে দুর্ব্যবহার করায় দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামের বাসিন্দারা ঐ প্রসন্ন ঠাকুরের শরিক বা মালিকানা থেকে তাঁকে বাদ দিয়ে দেয়। ঐ মালিকানা গ্রাম নিয়ে নেয়। বাকি অর্ধেক অংশ থাকে অঘোর মিশ্রের হাতে।

দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামের শয়াল পূজার অন্যতম আকর্ষণ শয়াল গান। এখানে মূল গায়েনই হন ঘণ্টাকর্ণ। বসন্ত রোগের দেবী শীতলার জন্ম সংক্রান্ত উপাখ্যান গীত হয় শয়াল দলের দ্বারা। শীতলামঙ্গলে 'জাতি অনুসারে বসন্তের প্রকোপ' অংশে পয়ার ছন্দে গীত হয় ৬৪ টি বসন্তের নাম। শীতলা পূজার মন্ত্রে ব্যবহৃত ৬৪ টি বসন্তের উল্লেখ করেছেন তিনি। নামগুলি হল -- "ওঁ বিষচর্মদলায় ১, কালচর্মদলায় ২, ধুকড়িচর্মদলায় ৩, মহিষচর্মদলায় ৪, রক্তচর্মদলায় ৫, রক্তবিকারায় ৬, সর্বত্র রোগরাজায় ৭, সর্বত্র গুণরাজায় ৮. ও সূর্য্যমুখায় ৯, আসবাতায় ১০, বাতরাজায় ১১, বিস্ফোটকায় ১২, গর্বচনায় ১৩, নাগান্তকায় ১৪, শরান্তকায় ১৫, গজহাটকায় ১৬, কুলান্তকায় ১৭, জবালান্তকায় ১৮. কুচ্ছিতকায় ১৯, গুরুদলায় ২০, কুশধুলায় ২১, হাম্বিরায় ২২, সন্নিপাতায় ২৩, ভূতমুখায় ২৪, শিশিরায় ২৫, বৈঁচায় ২৬, মসুরায় ২৭, তিলায় ২৮, বেত্রফুলায় ২৯, কালচিমটায় ৩০, মহিষায় ৩১, মুদগাঁয় ৩২, সন্নিশীলায় ৩৩, রক্তায় ৩৪. চন্দ্রমুখায় ৩৫, অস্থিগলায় ৩৬, মাংসঝরায় ৩৭, গলাফুলায় ৩৮. তরান্যৈ ৩৯, জীবান্যৈ ৪০, পানিফলায় ৪১, ঝঙ্কারায় ৪২, ঝর্ঝরায় ৪৩, জম্বিকারৈ ৪৪, ধকধকায় ৪৫, কটকটায় ৪৬, চিড়চিড়ায় ৪৭, কিটকিটায় ৪৮, ঘুটঘুটায় ৪৯. সরিষাফুলায় ৫০, কুচমুড়ায় ৫১, বেলপাড়ায় ৫২, কালমুখায় ৫৩. ধুতরায়ৈ ৫৪, বেলথপায় ৫৫, কিরীটায় ৫৬, স্বর্ণপায়ৈ ৫৭, লঙ্কাটায় ৫৮, নারঙ্গায় ৫৯, পর্বতচূর্ণায় ৬০, কণ্ঠনালায় ৬১, অন্তপাতকায় ৬২, কোচমুখায় ৬৩, শীলানীলায় ৬৪, সর্বত্র ওঁকারাদি নমোহন্তেন পূজায়েৎ"।

ইন্দুভূষণ অধিকারী লিখেছেন, 'তারাশিস ছিলেন একজন সর্বার্থে সজাগ নৃবিজ্ঞানী। তাঁর দৃষ্টি ছিল শিকড়ের সন্ধানে রত। রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলার বসন্তরোগ বিতরণের যে বিবরণ সয়াল গানের গায়ক শ্রোতাদের শুনিয়েছিলেন, তারাশিস তার মূলে পৌঁছবার জন্য বিভিন্ন পুঁথি ঘাঁটতে থাকেন (প্রসঙ্গত, তারাশিস একজন পুঁথি সংগ্রাহকও)। বিভিন্ন পুঁথির মূলগত ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যও তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়ে। বিশ্লেষণী আলোকে সেগুলির তিনি বিচার করেছেন এবং বিভিন্ন পুঁথি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। ফলে লাভ হয়েছে পাঠকদেরই। কারণ তাঁরা পুঁথির রসাস্বাদনের কিছুটা শরিক হতে পারবেন। আঞ্চলিক উপভাষার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হতে পারবেন। বিভিন্ন পুঁথিকারের রচনাশৈলীর সঙ্গে যেমন পরিচিত হতে পারবেন, তেমনই তাঁদের রচনায় ব্যবহৃত বানানগুলি লক্ষ্য করে বাংলা ভাষার বিবর্তনের ধারাটির সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারবেন'।

ড. তারাশিস মুখোপাধ্যায়ের সহযোগী রনজিৎ মুদলীর হাতে তারাশিসকে নিয়ে 'রাঢ়কথা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা

তবে তিনি চাকরি জোটাতে পারেননি। সারাজীবন নানা ধরনের গবেষণামূলক কাজ করেই নিজেকে সচল রেখেছিলেন। লিখেছেন 'ফোকলোর', 'অমৃত', 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া', 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গেজেটিয়ার', 'ভূমিলক্ষ্মী', 'তাম্রলিপ্ত', 'প্রদীপ', 'সিগন্যাল' ইত্যাদি কাগজে। তাঁর কাছে কোনো কাগজই ছোট ছিল না। তার লেখার বিষয়বস্তু সবসময়ই মেদিনীপুর। ১৯৫৮-তে 'ফোকলোর' পত্রিকায় লিখেছেন 'Neolithic Implements from Tamralipta'। ১৯৮২-তে 'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর আলোচনাচক্রের সেমিনারের স্মরণিকায় তাঁর প্রবন্ধ 'লোকশিল্পের সাংস্কৃতিক পটভূমি: প্রসঙ্গ মেদিনীপুর'-এর সূচনাতেই লিখেছিলেন- “১৯৭১ সালের আদমশুমারির নিরিখে আয়তন ও জনবহুলতায় পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুরের অবস্থান সত্যই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এখানের পরিবেশ-পরিমণ্ডলে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্যকীর্ণ লালমাটির রুক্ষতাও যেমন সত্য-দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃর্ণ বালুকাময় তটভূমি, উর্বর সমতলভূমি ও ছোটবড় কয়েকটি আঁকাবাঁকা নদীর শাখা-উপশাখার পরিব্যাপ্তিও তেমনি বিস্ময়কর। ভৌগোলিক কিম্বা পরিবেশগত বিশেষত্বেই নয় ঐতিহাসিক সূত্রে সীমান্তবর্তী এই জেলার সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য ও জেলাগুলির যে সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ ঘটেছে, তারই ফলশ্রুতি হ'ল একটি ঐশ্বর্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক অঞ্চলরূপে মেদিনীপুর-এর আত্মপ্রকাশ।"

তমলুকের প্রথম ইতিহাসকার উমাচরণ অধিকারীকে নিয়ে লিখেছেন 'তমলুকের ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ উমাচরণ' প্রবন্ধে। আবার লিখলেন 'Tamluk: A Premature Metropolis' নামে একটি প্রবন্ধ। যা ছিল অজানা তমলুককে নিয়ে বিবরণ। মেদিনীপুরই ছিল তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্র। তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলির মধ্যে তমলুক মহকুমার শীতলা পূজার বৈশিষ্ট্য (১৯৭৫), তমলুক মহকুমার ভীম পূজার বৈচিত্র্য (১৯৭৬), তমলুক মহকুমার শিব গাজনের বৈচিত্র্য (১৯৭৬), নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে মীরপুরের পর্তুগীজ খৃষ্টান (১৯৭৬), তমলুক মহকুমার শবদেহ সৎকারের বৈচিত্র্য (১৯৭৬), তমলুক মহকুমার গ্রামনামের পাঁচালী (১৯৭৬), সাতপাকে নাগরদোলায় (১৯৭৭), সামাজিক নৃতত্ত্বের পটভূমিতে নববর্ষ (১৯৭৭), কোলোমালের ঘোষ পরিবারের দুর্গাপূজা (১৯৭৭), মেদিনীপুরের চিত্রকর সম্প্রদায় (১৯৭৮), প্রাথমিক শিক্ষার একাল ও সেকাল (১৯৮৫), মেদিনীপুরবাসীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ (১৯৮৬), বাঙালীর জীবনে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব (১৯৮৬), লোকধর্মের প্রেক্ষাপটে চৈতন্যবিরহী বৈষ্ণব সমাজ (১৯৮৭), দুর্গাপূজায় নরবলি প্রথা (১৯৮৮) ইত্যাদি ছিল উচ্চমানের গবেষণামূলক প্রবন্ধ।

ব্যবহৃত কফি কাপ

ড. কমলকুমার কুণ্ডু তাঁর স্মৃতি চারণায় ড. তারাশিস মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন, "ওর বাড়ির আলোচনাতেই ধীরে ধীরে আমরা একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলছিলাম। এই আলোচনারই ফসল আমার গবেষণার কাজ 'Sutradharas of Bengal' এবং প্রশান্তকুমার মণ্ডলের 'Art and artifacts of bone and antler in the lower ganges valley', যেগুলি প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য দিগন্তের ডানা মেলে দিয়েছে। আমার গবেষণার কাজে প্রভৃত সাহায্য করেছেন তারাশিসদা। তমলুকের আরও অনেকেই গবেষণার কাজে সহায়তা পেয়েছেন। তারাশিসদার নৃতত্ত্ব এবং সাহিত্য, আমার ও প্রশান্তদার প্রাচীন ইতিহাস এবং সাহিত্য একটি স্রোতধারায় বহতা ছিল। .... ওই প্রতিদিনের আড্ডা থেকেই শিখেছি গবেষণার কাজে ফাঁকি না দেওয়া, মিথ্যা তথ্য সরবরাহ না করা-গবেষণার চিরাচরিত ধারা থেকে সরে এসে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা-টুকলিবাজি না করা। নিজেও তুলে এনেছিলেন বাউরি, শবর, পালিয়া, বারুই, দুলে, বেহেরা ইত্যাদি নানান জনগোষ্ঠীর জনজীবন, যা অপ্রকাশিতই থেকে গেছে"।

রাত তখন নয়টা পঁচিশ। হঠাৎ তারাশিসবাবুর বুকে ব্যথা শুরু হল। মুখ দিয়ে ঘড় ঘড় করে কফ বেরিয়ে এলো। কেউ ছুটে গেল গাড়ি ডাকতে। সবাই মিলে ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল তমলুক হাসপাতালে। অধ্যাপক অমিয় কুমার পাঁজাও চলে এসেছেন। কিন্তু তার আগেই সব শেষ। সান্ত্বনাময়ী গার্লস স্কুলে যাওয়ার পথে ব্রিজটায় ওঠার আগেই ড. তারাশিস মুখোপাধ্যায় মারা যান। তখন সময় রাত দশটা আটচল্লিশ। ওনার মৃত্যুর ৩৫ বছর পরে বিখ্যাত 'রাঢ়কথা' পত্রিকা প্রয়াত তারাশিস মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে বড়সড় সংকলন প্রকাশ করেছে। যা এই মহান নৃতত্ত্ববিদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

🍂

0 Comments