জঙ্গলমহলের জীবন ও প্রকৃতি

পর্ব - ৬৬

পুরুলিয়ার জাদুঘর ও প্রাচীন জৈন সংস্কৃতি কেন্দ্র(২য় পর্ব)

সূর্যকান্ত মাহাতো

সাত সকালেই যাত্রা শুরু করেছিলাম। গুগল ম্যাপ দেখে দেখে দীর্ঘ ১০৫ কিলোমিটার যাত্রা করার পর অবশেষে 'পাকবিড়রা' পৌঁছেছিলাম। রাস্তায় দু একজনকে 'জৈনকেন্দ্র'টি কোথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু বলতে পারল না। অথচ 'ভৈরব স্থানটি' কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই তারা সঠিক রাস্তাটা দেখিয়ে দিল। পথের দু'পাশে অজস্র পলাশের গাছ। যেতে যেতে ভাবছিলাম একটি 'জৈন স্থান' কীভাবে 'ভৈরব' স্থানে পরিবর্তিত হল? কতটা দীর্ঘ সময় লেগেছে এই বদলের?

অবশেষে পৌঁছালাম। একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গায়েই স্থানটি। গেটের সামনেই বড় ফলকে লেখা- "পাকবিড়রা প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র, ভৈরব স্থান, পুঞ্চা. পুরুলিয়া, রূপায়ণে:- পর্যটন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।" কোথাও 'জৈন' কথাটি বা 'জৈন স্থান' বলে উল্লেখ নেই। এত 'জৈন' মূর্তির ছড়াছড়ি, এতগুলো মন্দির ও তার ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে অথচ 'জৈন' শব্দটাই যেন আজ বিলুপ্ত। কোথাও যেন একটা উপেক্ষা, অবহেলা আর অস্বীকারের ছোঁয়া।

'পাকবিড়রা' প্রকৃত নাম হলেও স্থানীয় মানুষ একে 'পাইখবিড়রা' বলেই উচ্চারণ করছে। বিশিষ্ট লেখক 'সুভাষ রায়' এই স্থানটিকে বলেছেন 'পুরুলিয়ার জাদুঘর'। যুধিষ্ঠির মাজী একে 'প্রাচীন সরাক সংস্কৃতির জন্মভূমি' বলে উল্লেখ করেছেন।(সরাক সংস্কৃতি ও পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি, পৃষ্ঠা- ৩৯) স্থানীয় মানুষজনের কথা অনুযায়ী তিনি 'পাক' কথার অর্থ করেছেন 'পাখি' এবং 'বিড়রা' কথার অর্থ করেছেন 'তাড়ানো'। অর্থাৎ 'পাকবিড়রা' কথার অর্থ করেছেন 'পাখি তাড়ানো'।(সরাক সংস্কৃতি ও পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি, পৃষ্ঠা- ৩৯)। এদিকে লেখক 'সুভাষ রায়'ও "পুরুলিয়ার জাদুঘর পাকবিড়রা" শিরোনামে একটি লেখায় বলেছেন, 'পাক' কথার অর্থ 'পাখি'। এতদূর পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু 'বিড়রা' শব্দের অর্থ হিসাবে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা কথা বলেছেন। 'বিড়রা' শব্দের অর্থ তিনি করেছেন, 'পাখির বাস'(অহল্যা ভূমি পুরুলিয়া, প্রথম পর্ব, সম্পা. দেবপ্রসাদ জানা, পৃষ্ঠা - ১৪৫)। তিনিও আবার এই অর্থটা স্থানীয় মানুষের কথামতোই উল্লেখ করেছেন। এখন প্রশ্ন হল স্থানীয় মানুষের কথা যদি দুজনই ধরেন তাহলে দুটো ভিন্ন অর্থ হল কীভাবে? তবে আমরা এই চৈত্র মাসে যখন গেলাম। তখন বড় বড় গাছগুলোতে অসংখ্য পাখির ডাক শুনেছিলাম। তাই 'বিড়রা' শব্দটা 'তাড়ানো'র পরিবর্তে 'বাস' অর্থেই বেশি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হল।

সঙ্গী এক ভাই একটি বেশ ভালো প্রশ্ন করল, "'পাকবিড়রা' যে একটি 'জৈনক্ষেত্র' তার ভুরিভুরি প্রমাণ চারিদিকে পড়ে আছে। অসংখ্য তীর্থঙ্করদের মূর্তি, দেউল, ভগ্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ যেভাবে চারিদিকে পড়ে আছে, তারপরেও জায়গাটা 'ভৈরব স্থান' হল কীভাবে? সাড়ে সাত ফুটের এই জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তিই বা কীভাবে ভৈরবে রূপান্তরিত হল?"

জ্বলদর্চি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন। 👇

বললাম, "এটা পরবর্তীকালে গোঁড়া হিন্দু ও ব্রাহ্মনদের আত্তীকরণ বলা যেতে পারে । চলো আগে দেখে নিই এই 'ভৈরব' কে? 'ভৈরব' শব্দের কী কী অর্থ রয়েছে শব্দকোষে। সেখানে 'ভৈরব' শব্দের অর্থ রূপে বলা হয়েছে, 'ভয়ানক', 'শঙ্কর', 'ভয়ানক রস', 'নদ বিশেষ', 'রাগ ভেদ' এবং 'ভৈরব রাগ'। এই হল 'ভৈরব' শব্দের অর্থভেদ। এই অর্থগুলোর সঙ্গে জৈন তীর্থঙ্করদের কোনো রকম যোগসূত্র আছে বলে তো মনে হয় না। 'অহিংসা' যাদের মূল ধর্ম, সেখানে 'ভৈরব' বা 'ভয়ানক' শব্দটাই তো বেমানান। তাহলে? পাকবিড়রার বিশাল জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তির পাশে একটি ত্রিশূলও রাখা আছে দেখলাম। যাতে তীর্থঙ্কর মূর্তিকে 'ভৈরব' বলে আরো বেশি প্রমাণ করা যায়। চলো এই ত্রিশূলধারী ভৈরবের উৎপত্তি সম্পর্কে 'বামন পুরাণের' ৬৭ অধ্যায়ে কী বলা আছে আগে সেটা দেখে নিই। পুরাকালে 'অন্ধকাসুর' এর সঙ্গে মহাদেবের একবার যুদ্ধ বেধেছিল। 'অন্ধকা' সেসময় মহাদেবের মাথায় গদার আঘাত করেছিলেন। গদার সেই আঘাতে মহাদেবের মাথা থেকে চারটি শোণিত ধারা নির্গত হয়েছিল। তাদের মধ্যে উত্তর ধারা থেকে শূলধারী 'ভৈরব' আবির্ভূত হয়েছিলেন। অঞ্জনবর্ণের সেই ভৈরবের নাম 'স্বচ্ছন্দরাজ'। একজন তীর্থঙ্কর এর সঙ্গে পুরাণ বর্ণিত এই স্বচ্ছন্দরাজের কোন যোগসূত্র আছে বলে কি তোমার মনে হয়? চলো এবার দেখি পাকবিড়রার এই দীর্ঘ জৈন মূর্তি আসলে কোন 'ভৈরব'। ১৯৭০ সালে লেখক 'শান্তি সিংহ' যখন 'পাকবিড়রা' পরিদর্শন করেছিলেন তখন গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, এই জৈন মূর্তিকে তারা 'কালভৈরব' রূপে পূজা করেন। এবং প্রসন্নতা লাভে বলিদানও করেন।(অহল্যা ভূমি পুরুলিয়া, প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা ১২৪, ডঃ শান্তি সিংহ, পুরাতত্ত্ব ও মন্দির পুরাকীর্তির আলোয় পুরুলিয়া)। এই কালভৈরবের কথা শারদীয় দুর্গাপূজা পদ্ধতিতেও পাই। সেখানে যে আট ভৈরবের নাম পাই তারা হলেন, 'মহাভৈরব', 'সংহার ভৈরব', 'অসিতাঙ্গ ভৈরব', 'রুরুভৈরব', 'কালভৈরব', 'ক্রোধ ভৈরব', 'কপালি ভৈরব' ও 'রুদ্রভৈরব'( ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ৬১ ও ৪১ অধ্যায়)।

"কিন্তু কে এই কালভৈরব?"

"'কাশিখন্ড' বলছে শিব তত্ত্ব জ্ঞানশুন্য ব্রহ্মার পঞ্চমস্তক ছেদন করার জন্যই মহাদেব নাকি কালভৈরবকে আবির্ভুত করেছিলেন। কাশিতে দুষ্কর্মকারীদের দন্ডবিধানই ছিল তার কাজ। ব্রহ্মা কন্যাগমন করলে তিনিও পাপ যুক্ত হয়ে পড়েন। পরে কাশিতে এলে কাল ভৈরব তার পঞ্চম মাথা কেটে ফেলেছিলেন শিবের নির্দেশে। আবার 'তন্ত্রসার' মতে যে ৮ ভৈরবকে পাই তারা হলেন, অসিতাঙ্গ, রুদ্র, চন্দ্র, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালি, ভীষণ ও সংহার। উপরের যতজন ভৈরবের পরিচয় পেলাম সবাই ভয়ানক। তাই জৈন তীর্থঙ্করদের সঙ্গে এই ভৈরব সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী।"

"কিন্তু মির্জা খাঁ 'ভৈরব রাগ' সম্পর্কে বলেছেন, এই রাগ 'ঋষভ' ও 'পঞ্চম' বর্জিত। এখানে 'ঋষভ' শব্দটা কি জৈনদের আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবকে মনে করিয়ে দিচ্ছে না? এখান থেকেও তো 'ভৈরব' নামটা এসে থাকতে পারে।"

"আরে না, না। পুরুলিয়ার এই পাকবিড়রার জৈন তীর্থঙ্কর এর সঙ্গে ভৈরব রাগের কোন ক্ষীন যোগসূত্রও কোথাও নেই।"

"তাহলে কীভাবে জৈন তীর্থঙ্ককরেরা 'ভৈরব', 'কালভৈরব' বা 'শিব' দেবতায় পরিণত হলেন?"

"নামকরণটা একবার ভালো করে দেখো। বেশিরভাগ তীর্থঙ্করের মূর্তিগুলোকে 'ভৈরব' নামে ডাকা হচ্ছে কেন? 'ভৈরব' অর্থাৎ শিবের 'ভয়ানক' রূপ প্রকাশ অর্থেই নামকরণটা হয়েছে। ধর্মীয় আদর্শগত ভাবে যা জৈন ধর্মীয় রীতিবিরুদ্ধ। আসলে সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পুরুলিয়ায় হিন্দু ও ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তাদের আক্রমণে বহু জৈন মন্দির ভাঙা হয়েছিল। বহু ভাস্কর্য নষ্ট করা হয়েছিল।(সরাক সংস্কৃতি ও পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি, পৃষ্ঠা- ৫) এটা তারই ফল।"

"এমনটা মনে করার কারণ?"

"কারণ এটাই সত্য। এ সম্পর্কে তরুণ দেব ভট্টাচার্য কী বলেছেন দেখো, কোথাও কোথাও জৈন ক্ষেত্রগুলোর উপর 'শৈব' ধর্ম উপস্থাপিত হয়েছিল।( পুরুলিয়া, তরুণ দেব ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা- ২০৫)। অর্থাৎ জৈনক্ষেত্রে শৈবধর্ম যে উপস্থাপিত সেটাতো পরিষ্কার। সেই সঙ্গে রাণী 'হরিপ্রিয়া' যেমন ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে বরাকরের মন্দিরগুলোতে জৈন মূর্তি সরিয়ে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (সরাক সংস্কৃতি ও পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি, পৃষ্ঠা- ৬) তেমনি গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারাই তখন যে এমনটা ঘটেছে সেটা বেশ পরিষ্কার।"

"জৈন মন্দির গুলোর হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে রূপান্তরের সঠিক সময়কাল কি কিছু জানা গেছে?"

"সেরকমভাবে সঠিক সময় সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যাবে না। তবে ডঃ শান্তি সিংহ যেমন মনে করেন পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার জৈন মন্দিরগুলো হিন্দু দেবদেবীরা দখল করেন 'পাল' ও 'সেন' যুগে। শ্রীশিবেন্দু মান্নাও একই সময়কালকে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ, পাল ও সেন যুগকে তিনিও জৈন ধর্মের বিলোপের সময়কাল বলে মনে করেন। (শ্রমণ পত্রিকা, ১৩৮২ পৌষ সংখা, পুরুলিয়ার একটি জৈনপুরাক্ষেত্র, পৃষ্ঠা -২৬১) আর এখানেই একটা গোলমাল বেঁধেছে। কারণ নীহার রঞ্জন রায় এর মত আবার উল্টো। তিনি বলেছেন, পাল পর্বের শেষ দিকে বীরভূম পুরুলিয়া অঞ্চলে নির্গ্রন্থ জৈনদের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।(বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃষ্ঠা - ৬৩৮-৬৩৯) 'পাল' পর্বের শেষ দিক মানে 'সেন' যুগ ধরা যেতেই পারে। তাহলে এমন দ্বিমত কেন? সুতরাং এটাও বেশ বিতর্কিত।"

কী কী দেখে এলাম পাকবিড়রাতে?

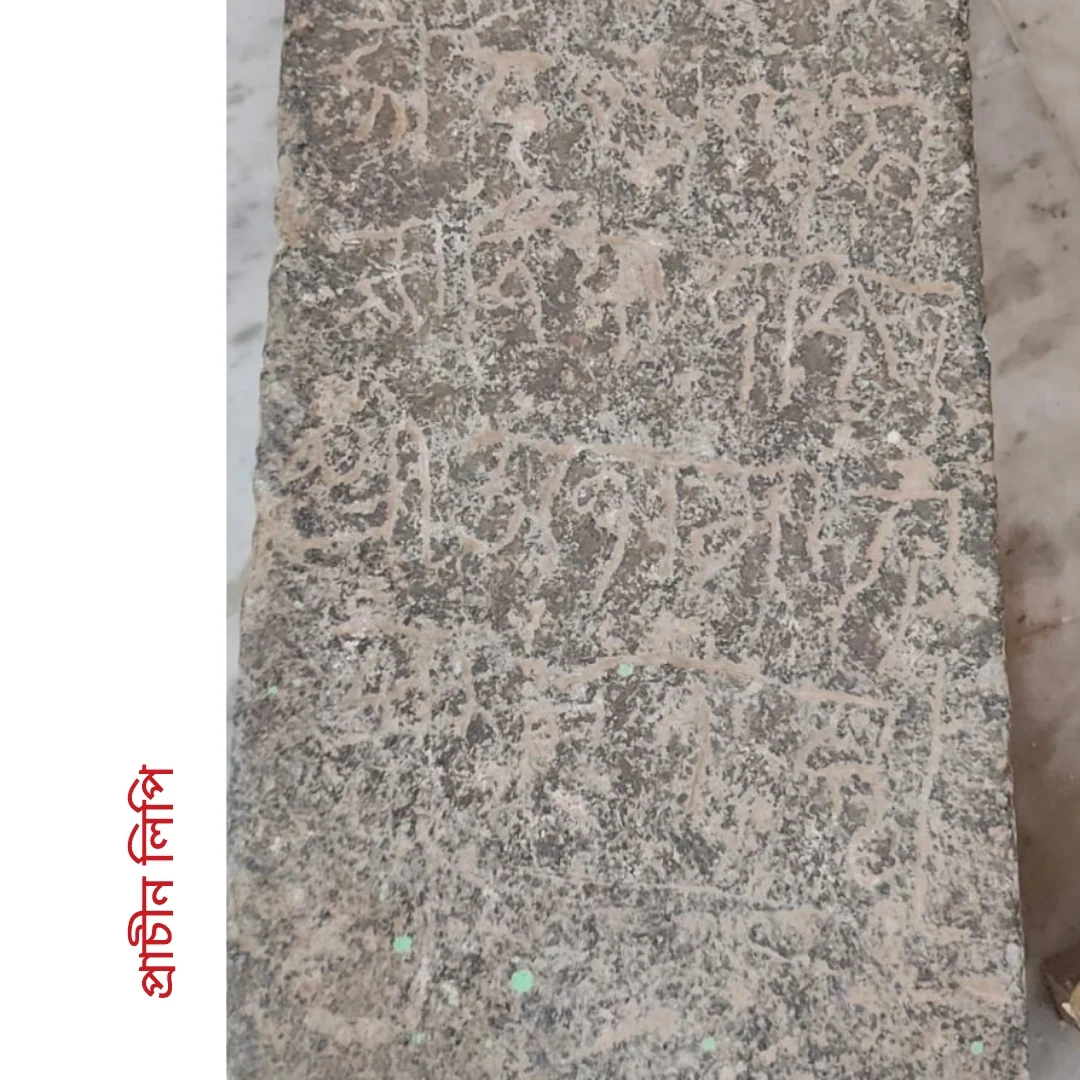

আজ থেকে ৪০-৪৫ বছর আগে শ্রী দিলীপ রায় 'পাকবিড়রা' পরিদর্শন করে যা দেখেছিলেন তা 'শ্রমণ' পত্রিকায় বিশদে উল্লেখ করেছেন। যেমন সেখানে তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের দশটি মূর্তি সংরক্ষিত আছে। চন্দ্রপ্রভর দুটি মূর্তি আছে। শান্তিনাথ, পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের একটি করে মূর্তি আছে। লাঞ্ছন নেই এমন মূর্তির সংখ্যা আছে ১২ টি। একটি বড় পাথরের ফলকে ৩৫৬ জন তীর্থঙ্করের মূর্তি আছে। মূর্তিগুলো কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে আছে। কেবল একজন তীর্থঙ্কর সবার উপরে ধ্যান-মুদ্রায় বসে আছেন। একটি জৈন দেবী আছেন দ্বিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। দেবী অম্বিকার একটি মূর্তি আছে। সেই মূর্তিও দ্বিভঙ্গ ভঙ্গিতে আম্র বৃক্ষের ছত্র ছায়াই দাঁড়িয়ে আছে। জৈন শাসন দেবদেবীর মূর্তি আছে চারটি। অর্দ্ধ পর্যংকাসনে অশোক গাছের নিচে উপবিষ্ট। পুরুষ মূর্তির ডান হাত অভয় মুদ্রা আর বাম হাত উরুর উপরে। নারী মূর্তির চুলের বিন্যাস 'ধামিল্যা' প্রকৃতির। কর্ণকুণ্ডলী, মণিবন্ধ, বাজুবন্ধ অলঙ্করণও আছে। ক্ষুদ্র জৈন মন্দির আছে ছটি(প্রাচীন কালে জৈন মন্দিরগুলো ঠিক কেমন ছিল এগুলোকে তারই 'ডেমো' বলা যেতে পারে)। এছাড়াও অনেক ভগ্ন, অর্ধ ভগ্ন জৈন মূর্তি সংরক্ষিত আছে।(শ্রমণ, বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৮৫) আমরাও ঠিক এগুলোই দেখে এলাম। কয়েক বছর আগে নির্মিত ঝাঁ চকচকে সংরক্ষণাগারে মূর্তিগুলো সযত্নে সংরক্ষিত আছে। সেই দায়িত্বও একজন পালন করছেন। নিমাই চন্দ্র মাহাত। আগত পর্যটকদের সেখানকার ইতিহাস ও মূর্তিগুলোর পরিচয়ও করিয়ে দিচ্ছেন বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই।

তথ্যসূত্র: ১) বিশ্বকোষ, ত্রয়োদশ খণ্ড/ নগেন্দ্রনাথ বসু

২) পুরুলিয়া/ তরুণদেব ভট্টাচার্য

৩) অহল্যা ভূমি পুরুলিয়া, প্রথম পর্ব/ সম্পা. দেবপ্রসাদ জানা

৪) সরাক সংস্কৃতি ও পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি/ যুধিষ্ঠির মাজী

৫) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি/ বিনয় ঘোষ

৬) শ্রমণ পত্রিকা, বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৬৫

৭) শ্রমণ পত্রিকা, পৌষ সংখ্যা, ১৩৮২

0 Comments