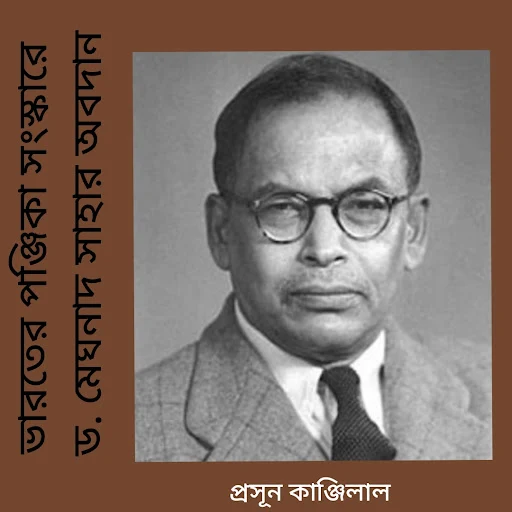

ভারতের পঞ্জিকা সংস্কারে ড. মেঘনাদ সাহার অবদান

প্রসূন কাঞ্জিলাল

পঞ্জিকা হল বছরের প্রতিদিনের তারিখ, তিথি, শুভাশুভ ক্ষণ, লগ্ন, যোগ, রাশিফল, বিভিন্ন পর্বদিন

ইত্যাদি সম্বলিত গ্রন্থ। একে পঞ্জী বা পাঁজিও বলা হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে একে বলা হয়েছে 'পঞ্চাঙ্গ'।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এটি এই নামে পরিচিত। এর কারণ এতে বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ প্রধানত এই পাঁচটি অঙ্গ থাকে। বাংলায় অবশ্য এটি পঞ্জিকা নামেই সুপরিচিত।

সভ্যতা বিকাশের শুরু থেকেই সমাজসচেতন ব্যক্তিদের চিন্তা-চেতনায় কালবিভাগের ধারণাটি আসে। প্রয়োজনের তাগিদে তখন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপায়ে বছর, মাস, দিন ও তারিখ গণনার কৌশল

আবিষ্কৃত হয়।

কালক্রমে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের পাশাপাশি পূজা-পার্বণের সময়-নিরূপণ ও পঞ্জিকা প্রণয়নের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

কালনিরূপণের বিভিন্ন দেশে ভিন্নরকম পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। বৈদিক যুগের ঋষিরা বিভিন্ন ঋতুতে নানারকম পূজা-পার্বণ করতেন। সে কারণে তাঁরা বিশেষ ঋতুবিভাগের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন।

এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁরা ঋতুভিত্তিক বছর হিসেব করে বছরকে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দুভাগে

ভাগ করতেন। সূর্য উত্তরদিকে আগমন করা থেকে উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণদিকে যাত্রা করা থেকে দক্ষিণায়ন গণনীয় হতো। প্রাচীন মনীষিগণ বছরকে বারো ভাগে বিভক্ত করেন, যেমনঃ- তপঃ, তপস্যা, মধু, মাধব, শুক্র,শুচি, নভস্, নভস্য, ইষ, ঊর্জ, সহস্ ও সহস্য। তপঃ থেকে শুচি পর্যন্ত উত্তরায়ণ এবং নভস্ থেকে সহস্য পর্যন্ত দক্ষিণায়ন। অনুমান করা হয় যে, এরূপ সময়বিভাগ যজুর্বেদের কালে (১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) প্রচলিত ছিল।

তিথির প্রচলন হয় অনেক পরে। শুধু সেই সময়কালে পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টকা ব্যবহৃত হতো। কৃত্তিকা নক্ষত্র থেকে গণনা করে ২৭টি বা ২৮টি নক্ষত্রে ভূ-চক্রকে বিভক্ত করা হতো। এটাই এতদঞ্চলের পঞ্জিকা গণনার

আদিরূপ। বৈদিক সাহিত্যে ফাল্গুনী পূর্ণিমার উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে অনুমিত হয় যে, তখন চান্দ্রমাস গণনার প্রচলন ছিল, যা পূর্ণিমাত্ত নাস নামে পরিচিত।

সময়ের বিবর্তনে এবং মানুষের প্রয়োজনে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পত্রিকা প্রবর্তিত হয়। ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি এ জাতীয় পঞ্জিকায় বছর আরম্ভ হতো উত্তরায়ণ দিবস থেকে এবং তাতে ১২টি চান্দ্রমাস ব্যবহৃত হতো। এই পঞ্জিকায় ৩০টি তিথি এবং ২৭টি নক্ষত্র গণনার নিয়ম ছিল। তখন প্রতি পাঁচ বছরে একটি যুগ গণনা করা হতো এবং এক যুগ পরপর এই পত্রিকা গণনার পদ্ধতি আবর্তিত হতো। ওই সময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তিথ্যস্ত প্রভৃতি কাল গণনার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। মাত্র মধ্যমমানে প্রতিদিন এক তিথি এক নক্ষত্র এই হিসেবে তিথ্যাদি নির্ণয় করা হতো এবং মাঝে মাঝে এক-একটি তিথি হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হতো।

পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ ব্যতীত কোন অব্দ গণনার প্রথা তখনও প্রবর্তিত হয়নি। দেড় হাজার বছর ধরে কাল গণনা ও

পূজা-পার্বণের সময় নিরূপণের কাজে এরূপ বেদাঙ্গজ্যোতিষ পঞ্জিকা খুবই সমাদৃত ছিল।

পত্রিকার উন্নতি সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা গবেষণা চালাতে থাকেন বেং খ্রিস্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতকে তাঁরা সূক্ষ্ম গণনার কৌশল আয়ত্ত করেন। এসব বিষয়ে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁরা হলেন আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ। তাঁরা পঞ্জিকার গণনাকে জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিথ্যাদির সূক্ষ্ম কাল গণনার সূত্রাদি দ্বারা দৈনিক গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, লগ্ন, ক্ষণ, তিথি প্রভৃতির পূর্তিকাল

পঞ্জিকার মধ্যে পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন। এতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহজেই পঞ্জিকা থেকে পাওয়া যেত।

এক্ষেত্রে সূর্যসিদ্ধান্ত জ্যোতির্বিদ্যার একখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মূল্যবান গ্রন্থ। এটিকে আধুনিক পঞ্জিকার জনক বলা যায়।

পরে সূর্যসিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই পঞ্জিকার সবকিছু গণনা করা হতো। পঞ্জিকার মধ্যে তখন স্থান পেত বার,

তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণযুক্ত প্রতিদিনের পঞ্চাঙ্গ এবং তা তালপাতায় লিপিবদ্ধ করে গণকঠাকুর বা ব্রাহ্মণরা বছরের প্রারম্ভে গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে মানুষদেরকে অবহিত করতেন বা জনগণের সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এর

অনুলিপি সংরক্ষণ করতেন। এসবের ভিত্তিতে পূজা-পার্বণাদি বা ধর্মকৃত্য সাধনের কালও নির্ণয় করা হতো। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্ভবের আগে পঞ্জিকায় দৈনন্দিন গ্রহাবস্থান লেখা হতো না। জ্ঞান বিকাশের ফলে পঞ্চাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহসঞ্চারকালও পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ হতে থাকে।

বিগত ১০০ বছরের অধিককাল যাবৎ বাংলা পঞ্জিকা মুদ্রিত হচ্ছে। পঞ্জিকায় এখন ফলিত জ্যোতিষের অনেক কিছু অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের দৈনিক

অবস্থানসমূহও পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক পঞ্জিকায় ফলিত জ্যোতিষ বিশেষ স্থান দখল করেছে। জনগণের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে এখন পঞ্জিকায় বর্ষফল, মাসফল, রাষ্ট্রফল, দৈনিক রাশিফল প্রভৃতি মুদ্রিত হচ্ছে।

ইংরেজি ‘ক্যালেন্ডার’ শব্দটি মূলে ল্যাটিন শব্দজাত। যত দূর জানা যায়, এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল

: ‘হিসাব-বই'।

অন্যদিকে ইংরেজি আলমানাক শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে বলে অনুমিত হয়। 'আলমানাক'

যে অর্থ প্রকাশ করে তার বাংলা অর্থ করলে ‘পঞ্জিকা' বলা যেতে পারে ক্যালেন্ডার বলি, আর আলমানাক বলি-দুয়েরই জন্মস্থান প্রাচীন মিসর। পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন পঞ্জিক মিসরে প্রস্তুত হয়েছিল বলে পঞ্জিকাকে মিশরীয় সভ্যতার অবদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

মিশরীয়রাই প্রায় ৬ হাজার বছর আগে চান্দ্র হিসাবের ভুল চিহ্নিত করে সৌর পদ্ধতির গণনা শুরু

করে। নীলনদ তীরবর্তী এ বাসিন্দআরার অত আগে প্রায় ৩৬৫ দিনে বছরের হিসাবের খুব কাছাকাছি পৌঁছে

(The Calender : Devid Erwing Duncan Fourth Estate, London, 1998)। এখানে খুব তাৎপর্যপূর্ণ

বিষয় হল কৃষির সঙ্গে পঞ্জিকার অপরিহার্য সম্পর্ক। মিশরকে নীলনদের দান বলেছেন বিশ্বের প্রথম ঐতিহাসিক হেরোডোটাস।

নীলনদের একদিকে সবুজ কৃষিক্ষেত্র, অন্যদিকে ধূসর মরুভূমি। নীলনদ না থাকলে মিশর কৃষিসভ্যতার জননীস্বরূপ হতে পারত না। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের সমুদ্রতীরবর্তী রোমে রোমান ক্যালেন্ডার (ইংরেজি ক্যালেন্ডার কথাটি ভুল। কারণ ওই ক্যালেন্ডারের সঙ্গে রোমের ক্যাথলিক ধর্মের সম্পর্ক ছিল-প্রটেস্টান্ট ইংরেজরা।

তাই ওই ক্যালেন্ডার ১৭০ বছর পর্যন্ত গ্রহণ করেনি) বা জুলিয়ান ক্যালেন্ডার চালু হয়ে তা পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বহাল থাকে। পরে সে ক্যালেন্ডারের ভুলভ্রান্তি শুধরে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু হয়। সে ক্যালেন্ডার এখন সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে চালু হয়ে গেছে।

কৃষির সঙ্গে পঞ্জিকার সম্পর্ক নিবিড় ও অপরিহার্য।

উদাহরণস্বরূপ আমরা মিশরীয় ক্যালেন্ডার এবং ইউরোপের জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের কথা বলব। মিশরীয় সভ্যতার বিশ্বের প্রথম যে ক্যালেন্ডার তৈরি হয় তাতে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাবই ছিল প্রধান। কারণ কৃষি ঋঋতুনির্ভর।

বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ফসলের বীজ সংগ্রহ, বীজ বপন, ফসলের পরিচর্যা ফসল কাটা – সবকিছুই সময়মতো করা চাই। তাই চান্দ্র ক্যালেন্ডার কৃষির জন্য উপযোগী নয়। চান্দ্র ক্যালেন্ডারে বছরে সাড়ে ১০ দিনের হেরফের হয়।

তাই চান্দ্র ক্যালেন্ডার (হিজরি ইত্যাদি) অনুসরণ করলে এ বছরে যখন ফসল বোনা হবে, তিন বছর পর তা এক মাস পিছিয়ে যাবে। কৃষি উৎপাদন ও তার ব্যবস্থাপনায় তাই চান্দ্র ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে সৌর ক্যালেন্ডার প্রচলন হয়। মিশরীয় ক্যালেন্ডারেই এ সংশোধন করা হয়। বহু পরে (১৫৫২) ইউরোপের জুলিয়ান

ক্যালেন্ডারের ত্রুটি দূর করে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চন্দ্র ও সূর্যের আবর্তনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়।

ফলে জাগতিক কর্মকাণ্ড সূর্যের আবর্তননির্ভর বা ঋতুনির্ভর আর ধর্মীয় উৎসবাদিচন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আসলে পঞ্জিকার মধ্যেও আমাদের সমাজ জীবনের ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ দুই

সত্তাই একত্রে অবস্থান করাতে পঞ্জিকা জীবনের পূর্ণতারও প্রতীক।

বাংলাদেশের পঞ্জিকার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। প্রাচীনের মধ্যে স্মার্ত রঘুনন্দন সম্পাদিত নবদ্বীপ পঞ্জিকার নাম পাওয়া যায়। রঘুনন্দনের পরে এর গণনার দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে রামরুদ্র বিদ্যানিধি

(রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে) এবং বিশ্বন্তর জ্যোতিষার্ণব। কিছুদিন পরে এর গণনাকার্য বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ

আমলে কৃষ্ণনগরের জনৈক সমাহর্তার প্রচেষ্টায় বিশ্বম্ভর পুনরায় পঞ্জিকা প্রকাশের কার্যক্রম আরম্ভ করেন। এটি

তখন পুঁথির আকারে লিখিত হতো। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পঞ্জিকাটি মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হতে থাকে। তখন

এটিই ছিল প্রথম মুদ্রিত পঞ্জিকা।

পরবর্তীকালে ১২৯৭ বঙ্গাব্দ (১৮৯০) থেকে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রকাশিত

হতে থাকে। অনুরূপ পঞ্জিকা বোম্বাই ও পুনা থেকেও প্রকাশিত হয়। পঞ্জিকার সর্বশেষ সংস্কার করা হয় ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে একটি পঞ্চাঙ্গ শোধন সমিতি ( ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটি ) গঠন করে প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির গণনাপদ্ধতির নিরীক্ষা ও প্রয়োজনবোধে সংস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়। এই সমিতির পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পঞ্জিকা প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। সে

মতে ভারতে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে পঞ্জিকা প্রকাশিত হতে থাকে। বর্তমানে তা ১২টি ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলা পঞ্জিকায় বাংলা, ইংরেজি ও হিজরি সনের তারিখ, মাস ও বছরের উল্লেখ থাকে।

বাংলা বর্ষপঞ্জি গণনার সনাতন নিয়মে কোন বছরের কোন মাস কত দিনে হবে তা আগে থেকে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তাছাড়া উক্ত গণনাপদ্ধতিতে কোন মাস ২৯ দিনে আবার কোন মাস ৩২ দিনে হয়ে থাকে। এ বিষয়টিকে জীবনের সর্বত্র বাংলা সন ব্যবহারের প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করে ১৯৬৩ সালে বাংলাদেশে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সভাপতিত্বে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সংস্কার কমিটির প্রস্তাব অনুসারে বছরের প্রথম ৫ মাস ৩১ দিনের এবং পরবর্তী ৭ মাস ৩০ দিনের করা হয়।

১৯৮৮ সাল থেকে সরকারিভাবে খ্রিস্টীয় সনের পাশাপাশি বাংলা সন লেখার রীতি চালু হয় এবং

তখন থেকে শহীদুল্লাহ্ কমিটির প্রস্তাবিত গণনাপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের

সঙ্গে বাংলা বর্ষপঞ্জির সম্পৃক্তির বিষয়টি মনে রেখে এবং প্রস্তাবিত গণনাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও গ্রেগরীয়

বর্ষগণনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে একই বছর বাংলা একাডেমীতে একটি শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ কমিটি

গঠন করা হয়। পঞ্জিকাকে আরও উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য ১৯৯৫ সালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের

প্রেরণায় একটি ‘টাস্ক ফোর্স’ গঠন করা হয়। পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য তাদের সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ ঃ ---

(১) সাধারণভাবে বাংলা বর্ষপঞ্জি বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত প্রতিমাস ৩১ দিনে এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত

প্রতিমাস ৩০ দিনে গণনা করা হবে;

(২) গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির অধিবর্ষে যে বাংলা বছরের ফাল্গুন মাস পড়বে, সেই

বাংলা বছরকে অধিবর্ষরূপে গণ্য করা হবে এবং সেই বছরের কাল্গুন মাস ৩১ দিনে গণনা করা হবে;

(৩) ১৪০২

সালের ১ বৈশাখ থেকে এটি কার্যকর হবে এবং তারিখ পরিবর্তনের সময় হবে আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে রাত ১২টায়। জনকল্যাণে গৃহীত এ পদক্ষেপ সর্বত্র প্রশংসিত হয়।

পঞ্জিকার ক্ষেত্রে চাঁদের তিথি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ণ চান্দ্রাসের স্থায়িত্ব ২৯ দিন ১২ ঘন্টা, ৪৩ মিনিট ১২ সেকেন্ড বা ২৯.৫ দিন। চাঁদ ৩৬০ ডিগ্রি অতিক্রম করে ২৯.৫ দিনে, তা হলে এক দিনে অতিক্রম করে ৩৬০= ২৯.৫ = ১২.২০ ডিগ্রি, অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় অতিক্রম করে ১২.২০ ডিগ্রি। তার মানে একদিনের চাঁদ পশ্চিম দিগন্তের ১২.২০ ডিগ্রি ওপরে ওঠে। আবার চাঁদ যখন অস্ত যায় তখন ১ ডিগ্রি অতিক্রম করতে সময় লাগে ৪ মিনিট, তা হলে ১২.২০ ডিগ্রি অতিক্রম করতে লাগে ১২.২০ x ৪=৪৮.৮০ মিনিট এবং সর্বোচ্চ ৫০.৫২ মিনিট বা ৫১ মিনিট। অর্থাৎ প্রথম দিনের চাঁদ ৫১ মিনিটের বেশি পশ্চিম আকাশে থাকতে পারে না।

চান্দ্রমাসনির্ভর গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে ওপরের বিজ্ঞানসম্মত গণনাপদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১৯৫২ সালে ভারত সরকার জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাকে প্রধান করে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করে। অধ্যাপক সাহা এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ সালে পঞ্জিকা সংস্কার সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেন। ড. সাহা কমিটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা

করে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা শকাব্দের বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার সাধন করেন, সেই রিপোর্টে তিনি বাংলা পঞ্জিকারও অনুরূপ সংস্কার প্রস্তাব পেশ করেন।

পূর্ব বাংলায়ও পঞ্জিকা সংস্কারের লক্ষ্যে ঢাকার বাংলা একাডেমি ১৯৬৩ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-এর

নেতৃত্বে একটি পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করে। এই কমিটি মূলত মেঘনাদ সাহার সংস্কার প্রস্তাবের মর্মানুযায়ীই

বাংলাদেশে বাংলা পঞ্জিকা সংস্কারের প্রস্তাব করে।

পঞ্জিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্মত বিন্যাস নাহলে সময়ের বিপুল হেরফের হয়ে যেতে পারে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলায় নববর্ষ ছিল ১১ এপ্রিল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পত্রিকার বিজ্ঞানসম্মত বিন্যাস না হওয়ায় বিগত চারশো বছরে তিন বা চার দিনের হেরফের হয়ে গেছে। এখন বাংলাদেশে নববর্ষ উদযাপন হয় রোমান ক্যালেন্ডারের ১৪ এপ্রিল তারিখে।

পশ্চিমবঙ্গে করা হয় ১৪ বা ১৫ তারিখে। পশ্চিমবঙ্গে সাহা কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। তার ফলে বাংলাদেশ যেমন ১৪ এপ্রিলকে পয়লা বৈশাখ হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিতে পেরেছে, পশ্চিমবাংলা তা পারেনি। ফলে সেখানে একশো বছরে ২৫টির পরিবর্তে ২৬টি লিপ-ইয়ার বা অধিবর্ষ হয়। আর, চারশো বছরে ১০০টির পরিবর্তে ১০৩টি অধিবর্ষ।

শুধু তা-ই নয়, এই নিয়মে চললে চার হাজার বছর পরে পশ্চিমবাংলায় পয়লা বৈশাখ হবে জুন মাসে। বিজ্ঞানের

পরিবর্তে সংস্কারভিত্তিক পত্রিকার ওপর নির্ভরশীলতার কারণেই পশ্চিমবাংলার দিন-তারিখ নির্ধারণে এমন কাণ্ড ঘটবে।

এখনই নববর্ষ, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী বাংলাদেশে যখন পালন করা হয়, পশ্চিমবাংলা করে তার একদিন পরে।

কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলা একাডেমি পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির প্রস্তাব বাস্তবায়ন করে সুবিবেচনার পরিচয় দেয়নি। এর ফলে বাংলা তারিখ নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, তার বাংলাদেশের। এ বক্তব্য সর্বোতভাবে ঠিক নয়।

সাহা কমিটির প্রস্তাব যথাযথ ভাবে কার্যকর না হওয়ায় ১৯৮৬ সালে ভারত সরকার অধ্যাপক এসপি পান্ডের সভাপতিত্বে আর একটি পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করে। এ কমিটি ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে রিপোর্ট পেশ করে। পান্ডে কমিটি পঞ্জিকা সংস্কারে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত, ধর্মসম্পৃক্ত নানা বিষয় বিবেচনা করে তাদের প্রস্তাব উত্থাপন করে। এবং এ কাজে পঞ্জিকাকার বা জ্যোতিষীদেরও প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়। কমিটি দীর্ঘ যুক্তিতর্ক এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পর মেঘনাদ সাহার পঞ্জিকা সংস্কারের সায়ন পদ্ধতি থেকে

ঐতিহ্যগত নিরায়ণ পদ্ধতিতে ফিরে আসেন এবং আরও দু-একটি ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। ভারত সরকার পান্ডে কমিটির উপযুক্ত প্রস্তাব বিচার-বিশ্লেষণ করে ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে তা গ্রহণ করে।

ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা বাংলা সন সংস্কারের যে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা-ই বাংলাদেশের পঞ্জিকা বিশেষজ্ঞ এবং পণ্ডিতেরা গ্রহণ করেছেন। পান্ডে কমিটিতে শুধু পঞ্জিকা বিশেষজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

ছিলেন না, বি ভি রমন নামে এক জ্যোতিষী এবং দৈবজ্ঞ পঞ্জিকা কারও ছিলেন। তাঁদের সুবিবেচিত এবং

সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হল :--- The year shall start with the month of Vaishakh when the sun enters nirayana mesarasi, which will be 14th April of the Gregorian calender.

অর্থাৎ, ভারতীয় পঞ্জিকা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি সুস্পষ্ট ভাবে ১৪ এপ্রিলকে

প্রতি বছর বাংলার নববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং ভারত সরকার ২০০২ সালে তা গ্রহণ করেছে। এছাড়া,ফাল্গুন মাসের ৩১ তারিখ যে অধিবর্ষ হবে, তা-ও তাঁরা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এটাও নির্ধারণ করেছেন যে,রাত ১২টায় নতুন দিনের সূচনা হবে। বাংলাদেশের পঞ্জিকা সংস্কারেও এ সিদ্ধান্তগুলোই গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের মতোই তা গ্রহণ করেছে এবং তার বাস্তবায়নও করা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রধান পঞ্জিকাগুলিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি, সেগুলি পুরনো এবং অবৈজ্ঞানিক মতেই চলছে।

এটাই দুর্ভাগ্যজনক বাস্তব। বাংলা ও বিহারের (বাংলার বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ও নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন এবং বিহারের ঐতিহাসিক অধ্যাপক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল প্রমুখ) প্রখ্যাত বিজ্ঞানী-ঐতিহাসিক মনে করেন। বাংলা সনের উদ্ভাবক সম্রাট আকবর।

তিনি তার রাজ্য শাসনের ২৯ বছরে (হিজরি ৯৯২ এবং ১৫৮৪ সালে) পঞ্জিকা সংস্কারে হাত দেন। তিনি তার নবরত্নসভার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেউল্লাহ সিরাজির নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সনকে সৌর ও চান্দ্র বৈশিষ্ট্যে সমন্বিত করেন। তিনি একটি কেন্দ্রীয় ইলাহি সন করেছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের ঋতু ও কৃষি উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রজাদের খাজনা দেয়ার সুবিধার্থে নানা আঞ্চলিক সনের প্রবর্তন করেন বা আঞ্চলিক সনের কাঠামো নির্দেশ করে দেন।

সেই কাঠামো-সূত্র অবলম্বন করেই কোনো কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক অধিপতি বাংলা সন চালু করেন।

আমরা মনে করি নবাব মুর্শীদ কুলি খান বাংলা সনের প্রবর্তক। আকবর অন্য যে আঞ্চলিক সন প্রবর্তন করেন।

তা হলো উড়িষ্যার আমলি সন, বিলায়েতি সন, সুরাসানি সন ইত্যাদি। এ সনগুলোকে বলা হয় 'ফসলি সন'। বাংলা সনও তেমনি ফসলি সন।

‘আইন-ই-আকবরি’ থেকে জানা যায়, সম্রাট এমন একটি ত্রুটিমুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত সৌরসনের

প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্যই আদর্শ হবে। বাংলা সনের মধ্যে তার সে

আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছিল বলে লক্ষ্য করি আমরা কেননা বাংলা সন যেমন হিজরি সন নয়, তেমনি এটি ইলাহি

সনের উপজাত হলেও মূল ইলাহি সন থেকে ভিন্ন। হিজরি সনের ওপর ভিত্তি করা হলেও এর গঠন-পদ্ধতি ভারতীয় শকাব্দের মতো, তবে এটি শকাব্দের সমগোত্রীয় নয়। শকাব্দের সঙ্গে এর সম্পর্ক এইটুকু যে, এর মাস ও দিনের নাম শকাব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে।'

বাংলা সন একেবারেই স্বকীয়। আমাদের এ অঞ্চলে ২৪টির মতো সন ছিল। সেসব সন রাজা-বাদশাহ,

ধর্ম ও সীমিত অঞ্চলের (ত্রিপুরা রাজ্য), কিন্তু বাংলা সন বাংলাদেশ ও জাতির নামে। তাই এ সন বাঙালির এত প্রিয়-জনজীবনে এত গুরুত্ববহ।

ভারত উপমহাদেশে পঞ্জিকা-সংস্কার উদ্যোগ প্রথমে নেওয়া হয় মহারাষ্ট্রে। লোকমান্য বালগঙ্গাধর

তিলক, শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিত (দ্র. The Indian Calender, Robert Sewel & Sankara Balkrishan Dikshit: M, B. Das Publishers, Delhi, 1995), ভেংকটেশ বাপুশাস্ত্রী কেতকর, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ড. মেঘনাদ সাহা ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ।

উপসংহারে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলায় বাংলা সন-তারিখে যে অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে, সে প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা দরকার ও অসামঞ্জস্যের ফলে নববর্ষ, রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী দুই অঞ্চলে একদিন আগে পরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এর দায় বাংলাদেশের নয়। শহীদুল্লাহ সংস্কারে বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিপদার্থবিদ মেঘনাদ সাহার সংস্কার

প্রস্তাবকেই বাংলা একাডেমির পঞ্জিকা সংস্কারে গ্রহণ করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে ভারতে ড. সাহার প্রস্তাবের

কিছু সংশোধন করে এসপি পাণ্ডে কমিটি ১৪ এপ্রিলে পহেলা বৈশাখ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত পাণ্ডে শীর্ষক কমিটির রিপোর্টে বলা হয় 'The Year shall start with

the month of Vaisaka when the sun enters niranayana mesa rasi which will be 14th April of the Gregorian Calender (Indian journal of History of Sciences 39.4 (2004)519-534 বাংলা একাডেমির টাস্কফোর্সও একই তারিখে পহেলা বৈশাখ নির্দিষ্ট করেছেন এবং বাংলাদেশে সরকারিভাবে তা চালু হয়েছে। কিন্তু ভারতে সেখানকার পঞ্জিকাকারদের ব্যবসায়িক স্বার্থে পাণ্ডে কমিটির রিপোর্ট কার্যকর হয়নি। পশ্চিমবাংলায় মেঘনাদ সাহার বৈজ্ঞানিক সংস্কারকে উপেক্ষা করে পঞ্জিকাকারদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় ভবিষ্যতে সন তারিখের ক্ষেত্রে তারা আরও গুরুতর সংকটের মধ্যে পড়বে।

এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত পঞ্জিকা বিশারদ অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বসু বলেছেন: "হিন্দু

পঞ্জিকাকারদের নিরায়ণ গণনা নিতান্ত মান্ধাতা আমলের সেকেলের হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

নিরায়ণ গণনা পদ্ধতির ফলে অধিবর্ষের সংখ্যা প্রতি ১০০ ও ৪০০ বছরে যথাক্রমে ২৬ও ১০৩টিতে পৌঁছে যাচ্ছে। বঙ্গদেশের ঋতুচক্রের সঙ্গে তার মাসের চিরন্তন সম্পর্কে ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে।

ফলে কয়েক হাজার বছর পর বৈশাখ মাসের শুরু আর গ্রীষ্মে হবে না, হবে বর্ষায় অর্থাৎ জুন মাসে।

তাই বাংলা পঞ্জিকায় নিরায়ণ বর্ধমানের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সৌর বর্ধমানের আশু প্রয়োজন। কারণ নিরায়ণ পদ্ধতি যখন গ্রহণ করা হয়েছিল তখন ধারণা ছিল পৃথিবী নয় সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করে - এ অবৈজ্ঞানিক মত। অতএব বিজ্ঞানের অগ্রগতির এই যুগে মান্ধাতা আমলের গণনা পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।।

তথ্যসূত্র:-

১."ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান" ---- শ্রী প্রশান্ত প্রামাণিক।

২."সাল তারিখের ইতিহাস " ----- শ্রী পলাশ বরন পাল।

৩. ইন্টারনেট ও অন্যান্য।

0 Comments