জঙ্গলমহলের জীবন ও প্রকৃতি

পর্ব- ৭৭

বিভূতিভূষণের বাড়ি- গৌরীকুঞ্জ

সূর্যকান্ত মাহাতো

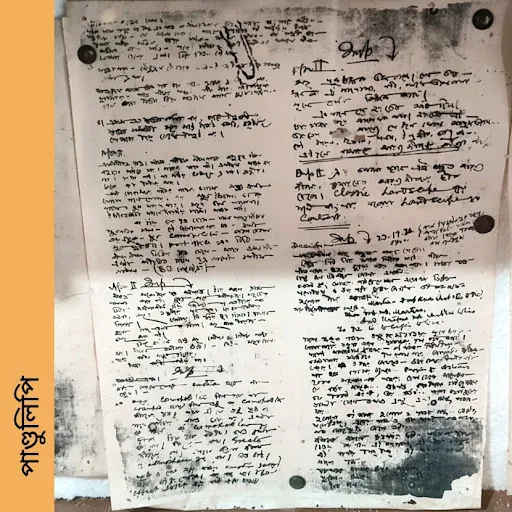

গৌরীকুঞ্জ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাটশিলার 'ডাহিগোড়া'র বাড়ি। প্রথমা পত্নী গৌরীদেবীর নামানুসারেই বাড়ির নাম 'গৌরীকুঞ্জ'। গত শতকের ৩০ এর দশকে ঘাটশিলায় বিভূতিবাবু এই বাড়িটি কিনেছিলেন। একথা তার পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "কাছে থেকে দেখা" গ্রন্থের ভূমিকা অংশে। বইটি রচনা করেছেন বিভূতিবাবুর দ্বিতীয়া পত্নী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই 'গৌরীকুঞ্জেই' তিনি বছরের একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। মৃত্যু পর্যন্ত টানা কুড়ি বছর এখানে যাওয়া আসা করেছেন ও থেকেছেন। বিশেষ করে প্রতিবছর পুজোর সময়টাতো তিনি ঘাটশিলাতেই কাটাতেন। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর শেষ একমাসও তিনি এখানেই ছিলেন। এবং এ বাড়িতেই তার মৃত্যু ঘটেছিল। আগে ছিল টালির চালের বাড়ি। পরে ২০০০ সালে সেই বাড়ি সংস্কার করে পাকা করা হয়। তবে মূল বাড়ির আদলকে পুরোপুরি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। রান্নাঘর, বিশ্রামঘর, শয়ন ঘর এখন পুরোপুরি 'হেরিটেজ' হয়ে উঠেছে। লেখকের ব্যবহৃত পোশাক, হাতে লেখা অসংখ্য চিঠি, পাণ্ডুলিপি, পারিবারিক ফটো, রচনাবলী সার দিয়ে দিয়ে সাজানো আছে। ভাই নুটুবিহারীর লাগানো আম গাছ এখনো আছে। বেশ একটা দর্শনীয় স্থান হয়ে উঠেছে।

সমস্ত লেখকেরা যখন মহানগর কলকাতাতে থাকতেই বেশি পছন্দ করে থাকেন, সেখানে বিভূতিভূষণবাবু ছিলেন একেবারে ব্যতিক্রমী। সুদূর জঙ্গলমহলের ঘাটশিলাই ছিল তার অধিক পছন্দের জায়গা। কিন্তু কী এমন মনে হল যে আজ থেকে আরও প্রায় ৯০ বছর আগে সুদূর এই জঙ্গলমহলে তাকে একটি বাড়ি কিনতে হয়েছিল?

কারণ এর উত্তর তো একটাই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচন্ড অরণ্যপ্রেমী মানুষ ছিলেন। দ্বিতীয়া পত্নী রমাদেবী জানাচ্ছেন, "ওর জীবনে গাছপালা, বন- বনানী, একটা দারুন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল। অংশ ছিল ওর প্রাণের।" (কাছে থেকে দেখা/রমা বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৮)

ঘাটশিলার এই পুরো এলাকাটাই যেন একটা 'পথের পাঁচালী'। গৌরীকুঞ্জে ঢোকার মূল রাস্তাটার নাম 'অপুর পথ'। মূল বাড়ির পিছনে একটি মঞ্চের আকারের ঘর। সেখানে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখানো ও পোড়ানো হয়। সেই পাঠশালার নামও 'অপুর পাঠশালা।' ঘাটশিলা স্টেশনের কাছের একটি রেস্টুরেন্টের নামও রাখা হয়েছে 'পথের পাঁচালী' রেস্টুরেন্ট। বিভূতিভূষণের 'অপু' যেন এখানকার পথে ঘাটে সর্বক্ষণ কেবলই দৌড়ে বেড়াচ্ছে। পর্যটকদের কাছে এ এক অন্য অনুভূতি।

হঠাৎ জঙ্গলমহলের এই ঘাটশিলায় লেখকের আগমন কেন ঘটল তার কিছুটা উত্তর অবশ্য অনুমান করা যায়। রমাদেবীর লেখা 'কাছে থেকে দেখা' গ্রন্থের কিছু কিছু অংশে তার উত্তরও অনেকটা পাওয়া যায়। যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল পড়াশুনারই মানুষ ছিলেন না। সেই সঙ্গে খুবই ভ্রমণ প্রিয় মানুষও ছিলেন। একথা তার দ্বিতীয়া পত্নী রমাদেবীই বলেছেন। এছাড়াও তিনি জানাচ্ছেন বিভূতিভূষণের নাকি লেখার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তিনি কখনো ঘরের মধ্যে এক জায়গায় বসে লেখালেখি করতেন না। বনে ঘুরে ঘুরে যে জায়গাটি তার পছন্দ হত সেখানে বসেই লিখতেন। যেমন তাদের বাঁধের নিচের শালবনে, কখনো ঘাটশিলার ফুলডুংরীর পাশে এঁদোলবেড়ার শিলাসনে বসে, কখনো বা দ্বিজবাবুর নার্সারীর কোন এক জায়গায় বসে, নয়তো আবার কখনো বনের দিকে চেয়ার পেতে, কখনো একেবারে বনের ভেতরে বকুল ফুলের গন্ধ নিতে নিতেও গাছের তলায় বসে তিনি লিখতেন।(কাছে থেকে দেখা/রমা বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৪৪) শুধু তাই নয়, লেখার প্রতি তার কী পরিমান প্যাশন ছিল সে কথাও জানতে পারি রমাদেবীর লেখায়। তিনি কোথায় বসে লিখবেন সেটা অবশ্য স্ত্রীকে জানিয়ে যেতেন। বলতেন "আজ অমুক জায়গায় থাকবো, সেখানে খাবার দিয়ে এসো, গোলমাল করবে না, খাবার রেখে চলে আসবে।"(কাছে থেকে দেখা/রমা বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৮৮)

আরণ্যক, চাঁদের পাহাড়ের মতো একাধিক উপন্যাস এই ঘাটশিলাতে বসেই রচনা করেছেন। তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'-র একাধিক উপকরণ তো এই জঙ্গলমহল থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি 'দুর্গা' চরিত্রটিকে তো তিনি এখানেই(ভাগলপুর) আবিষ্কার করেছিলেন। 'পথের পাঁচালী' লেখার সময় বিভূতিভূষণের মাথায় 'দুর্গা' চরিত্রটি ছিল না। কেবল 'অপু'-র কাহিনী ছিল। তাহলে কীভাবে তিনি 'দুর্গা' চরিত্রটিকে আবিষ্কার করেছিলেন? ভাগলপুরের একটি আট বছরের মেয়েকে দেখে। এবং তার হাওয়ায় ওড়া খোলা চুলগুলো দেখে তিনি নাকি এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে তার চরিত্রকে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে একরকম বাধ্য হয়েছিলেন। বিভূতিভূষণের কথাতেই সেটা শোনা যাক---

"যখন 'পথের পাঁচালী' প্রথম লিখি তখন দুর্গার চরিত্র তাতে ছিল না। অপুর কাহিনী ছিল ওটা। 'অপুর কথা' বলেই বইটা লিখব এই ছিল মনের আশা। কিন্তু 'পথের পাঁচালী' লিখতে লিখতে একদিন ভাগলপুরের আট ন' বছরের একটি মেয়ে আমার চোখে পড়ে। পরনে ময়লা লাল পাড় মোটা শাড়ি। আঁচলে কি যেন বাঁধা, রুক্ষ চুলের গোছা সামনে উঁচু হয়ে হাওয়াই উড়ছে। দেখে বেদনায় মন ভরে গেল আমার। ভাবলাম আমার লেখায় একে স্থান দিতেই হবে। না দিলেই চলবে না। অন্তরের সে কি গভীর তাগিদ। আবার পুনরায় নতুন করে 'পথের পাঁচালী' লিখলাম দুর্গাকে সাজিয়ে নিয়ে। এবার পথের পাঁচালীর পাতা জুড়ে দুর্গা এসে বসল। (কাছে থেকে দেখা/রমা বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৩৩)

গৌরীদেবী। বসিরহাটের পানিতর গ্রামের মোক্তার কালীভূষন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা পত্নী। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিভূতিভূষণের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল ১৯১৭ সালের ১৭ই আগস্ট। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৌরীদেবীকে বিয়ে করার বিষয়টাও বেশ উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা ছিল। কারণ বিভূতিভূষণ গৌরীদেবীকে বিয়ে করেছিলেন নিজের পড়াশোনার খরচের অভাব মেটানোর জন্য। নিছক বিয়ের জন্য কোন তাগিদ থেকে নয়। ভাবতে পারা যায়! কেবল পড়াশোনার অভাব মেটানোর জন্যই লেখক গৌরীদেবীকে বিয়ে করেছিলেন! রমাদেবীকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন,"পড়াশোনার জন্যই আমি বিবাহ করি।"(কাছে থেকে দেখা/রমা বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২৬) তবে টাকার অভাবের জন্য লেখক গৌরীদেবীকে বিয়ে করেছিলেন এটা যেমন সত্য, তেমনি আবার তাঁর মৃত্যুর পর তিনি সেই পড়াশুনাই ছেড়ে দিয়েছিলেন এটাও সমান সত্য। বিয়ের পর লেখক গৌরীদেবীকে অত্যন্ত ভালোবেসে ফেলেছিলেন। গৌরীদেবী নাকি প্রায় ম্যালেরিয়া রোগে ভুগতেন। তিনি যে সত্যিই অসামান্য সুন্দরী ছিলেন সে কথা রমাদেবী তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এইভাবে,"মাথায় এক ঢাল কালো চুল। চম্পক গৌর রং, পটে আঁকা দেবী প্রতিমার মতো চোখ। সত্যিই সোনার গৌরী।"(কাছে থেকে দেখা, পৃষ্ঠা- ৪৪) কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিয়ের এক বছরের মধ্যেই তিনি মারা গিয়েছিলেন ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে। কীভাবে মারা গিয়েছিলেন? সে সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন নিউমোনিয়া এবং কেউ কেউ কলেরার কথাও উল্লেখ করেছেন। (কাছে থেকে দেখা, পৃষ্ঠা- ৪৬) গৌরীদেবীকে তিনি যে কতটা ভালোবাসতেন তা স্ত্রীর মৃত্যুর পর লেখকের শোকাচ্ছন্ন অবস্থা ও ভগ্নদশা দেখেই তা প্রমাণিত হয়। গৌরীদেবীর মৃত্যুর প্রসঙ্গে উনি রমাদেবীকে বলেছিলেন,"গৌরী মারা যাবার পর বাড়ির উঠোনের কাঁঠালতলায় সব সময় বসে থাকতাম নিশ্চুপ হয়ে। কিছুই ভালো লাগত না আমার। বসে আছি তো বসেই আছি। খাওয়ার ইচ্ছে নেই, কাপড় চোপড়ের দিকে কোন খেয়াল নেই। সারাদিন নিস্তব্ধ হয়ে রোদ্দুরের ভেতর ওই কাঁঠাল তলাতে বসে থাকতাম।"(কাছে থেকে দেখা/রমা মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৪৫) এই কষ্টের কথা তিনি 'অপরাজিত' উপন্যাসেও বর্ণনা করেছেন।

🍂বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর দু একদিন আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে একাধিক প্রশ্নমালা তৈরি করে দিয়েছিল। তিনি নাকি মৃত্যুর পূর্বাভাস ওই ঘটনাতেই পেয়ে গিয়েছিলেন। এবং ওই ঘটনার ঠিক দু একদিন পরেই তার মৃত্যুও ঘটেছিল। কিন্তু কী সেই ঘটনা? সেটা আগে জেনে নেওয়া যাক। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বিভূতিভূষণ তার কয়েকজন বন্ধুদেরকে নিয়ে এঁদোলবেড়া হ্রদের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে দেখেন গভীর জঙ্গলে একটা আলো জ্বলছে। এমন দৃশ্য তারা এর আগে কখনো দেখেননি। আলোর উৎস সন্ধানে অন্যরা পিছিয়ে গেলেও বিভূতিভূষণ বেশ সাহসের সঙ্গেই এগিয়ে গেছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি শবদেহ। পাশে প্রদীপ জ্বলছে। এবং তার পাশে পড়ে আছে দাহ করার জন্য বা সৎকাজের জন্য বেশ কিছু সরঞ্জাম। কিন্তু শবদেহের কাছে কোন লোক ছিল না। শবদেহের মুখ থেকে কাপড়টা কোনো কারণে সরে গিয়েছিল। বিভূতিভূষণ শবদেহের সেই মুখটা দেখেই নাকি ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠেছিলেন। বন্ধুরা সেই চিৎকার শুনে কাছে এলে তিনি জানিয়েছিলেন ওই মৃতদেহের মুখটা নাকি তারই ছিল।(কাছে থেকে দেখা/রমা বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১০৯) এই দৃশ্য দেখে তিনি এতটাই ভয় পেয়েছিলেন যে তাকে ওঝা দিয়ে ঠিক করতে হয়েছিল। নুন জল খাওয়ানো থেকে গরম লোহার ছেকা পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন রমাদেবী। তারপরও নাকি মৃত্যুকে প্রতিরোধ করা যায়নি। এই ঘটনার দু একদিন পরেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

এই ঘটনা পড়ার পর অনেকেই লেখক যে আত্মা, প্ল্যানচ্যাট ও প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন তা বলতে শুরু করেছিলেন। এমনকি রমাদেবীও বলেছেন, তিনি পরলোক তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আত্মিক মানুষ ছিলেন। জন্মান্তর বাদে বিশ্বাস করতেন। উনি নাকি বলতেন, মৃত্যু মানুষের একেবারে বিনাশ নয় মৃত্যু হল রূপান্তর। কেবল পৃথিবীর জৈব দেহ থেকে মুক্ত হয়ে সে সুক্ষ দেহের অধিকারী হয়। (কাছে থেকে দেখা, পৃষ্ঠা- ৩৭)

কিন্তু প্রশ্ন হল হঠাৎ করেই কেন তিনি পরলোক তত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন? স্বাভাবিক যুক্তিবোধ দিয়ে যদি দেখা যায় তাহলে এর উত্তর একটাই, লেখকের বেশ কয়েকজন আপনজনের মৃত্যু। পিতা(মহানন্দ বন্দোপাধ্যায়), মা(মৃণালিনী দেবী), ভাই(ইন্দুভূষন), দুই বোন(সরস্বতী ও জাহ্নবীদেবী), দুই কন্যা এবং প্রথমা স্ত্রী গৌরীদেবী। এদের মধ্যে পিতা ছাড়া সকলেরই অকাল মৃত্যু ঘটেছিল। তার মধ্যে বিশেষ করে স্ত্রীর মৃত্যুটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। স্ত্রী গৌরীদেবীর মৃত্যুটাই তাকে সব থেকে বেশি আঘাত দিয়েছিল। মৃত্যু দর্শন নিয়েই তো তাই 'দেবযান' এর মতো উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর লেখক জীবনে এটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় উপন্যাস।

তার মৃত্যু নিয়ে ও অলৌকিকত্ব নিয়ে আরো একটি ঘটনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। একবার তার পুত্র 'বাবলু' (ডাকনাম) টাইফয়েডে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বিভূতিভূষণকে ছেলের পাশে বসিয়ে স্ত্রী রমাদেবী গিয়েছিলেন কিছু কাপড় ধুতে বাইরে। অসুস্থ ছেলের পাশে বসে থাকতে থাকতে তিনি ছেলের আরোগ্য কামনায় কী যেন ভাবছিলেন। তারপর হঠাৎ কারো যেন একটা নির্দেশ পেলেন। ছেলেকে সুস্থ করতে হলে তার সমস্ত আয়ু ছেলেকে দান করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? না দুটো পা ছেলের মাথায় রেখে এক মনে প্রার্থনা করতে হবে এই বলে যে, সবটুকু আয়ু তাকে দান করা হল। বিভূতিভূষণের কথায়,"আমি তাই করলাম। দুই পা বাবলুর মাথায় ছুঁয়ে বললাম, আমার সবটুকু আয়ু আমি ছেলেকে দিয়ে দিলাম। এই আয়ুর বদলে ওকে তুমি দীর্ঘজীবী কর ঈশ্বর।"(কাছে থেকে দেখা/রমা বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১০৭) তার মৃত্যুর কিছুদিন আগের সেই ঘটনাটা আর এই ঘটনাটা যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার 'উপল ব্যথিত গতি' গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন।

কেবল অপু দুর্গার কাহিনী নয়, নয় ইছামতির কথা, নয় শঙ্করের এডভেঞ্চার বিভূতিভূষণ নিজেই ছিলেন অদ্ভুত এক জীবনদর্শনের বোদ্ধা। যা আমাদের ব্যাখ্যার বাইরে।

0 Comments