মেদিনীপুরের মানুষ রতন, পর্ব -- ৮০

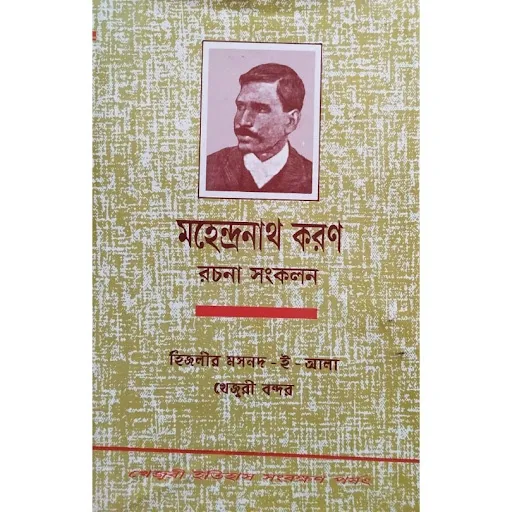

মহেন্দ্রনাথ করণ (ইতিহাসবিদ, লেখক, খেজুরী)

ভাস্করব্রত পতি

"আপনি আমার জীবনের সাথী। আমার বই রইল, তার প্রকাশের কাজটা শেষ করবার ব্যবস্থা করবেন"! - জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত এক লেখকের সকরুণ আর্তি। তিনি মৃত্যুপথযাত্রী মহেন্দ্রনাথ করণ। রোগশয্যায় শায়িত লেখকের সাথে দেখা করতে গিয়েছেন মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল। তাঁর কাছেই এহেন আর্তি। সেই ঘটনার উল্লেখ করে মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল লিখেছেন, "জীবনের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া যাঁহার মুখ দিয়া অনায়াসে এমন আকুল অনুরোধ বাণী নির্গত হইয়াছিল তখন তাঁহার হৃদয়খানি কোন দেবী মূর্তি যে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকে না। ইঁহার চিরারাধ্যা সমাজজননীর প্রতিকৃতিই যে ইঁহার অন্তিমকালের সমগ্র দৃষ্টিপথ জুড়িয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি? হায় ! আমরা কি অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া অকালে হারাইয়া ফেলিলাম। এতবড় একজন মনস্বী, বিদ্বান ও কর্মী, এতবড় একজন সেবক, লেখক ও জ্ঞানী, এতবড় একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, তেজস্বী ও আত্মবিশ্বাসী, এতবড় একজন বক্তা ও ত্যাগী সন্তান যে সমগ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। একাধারে এত সদ্গুণের সমাবেশ অত্যন্ত বিরল দেখা যায়"।

বেঁচেছিলেন মাত্র ৪১ বছর ৮ মাস। কিন্তু তিনি এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের জীবন নিয়েই একটা বর্ধিষ্ণু জনপদের লুক্কায়িত ইতিহাস তুলে ধরেছিলেন কলমের আঁচড়ে। আজ থেকে শতবর্ষ আগে মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে বসে অসাধারণ ধৈর্য, সময়দান, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, ভালোবাসা, অনুসন্ধিৎসু মন আর আঞ্চলিক ইতিহাস জানার অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও একাগ্রচিত্ত তাঁকে খেজুরীর ইতিহাস অনুসন্ধানের পথিকৃৎ শিরোপা দিয়েছে। তিনিই খেজুরীর প্রথম ইতিহাসকার মহেন্দ্রনাথ করণ।

খেজুরীর ভাঙনমারি গ্রামে ১৮৮৬ সালের ১৯ শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন মেদিনীপুরের এই বিস্মৃতপ্রায় মানুষটি। বাবা ছিলেন ক্ষেমানন্দ করণ এবং মা সুভদ্রা করণ। দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনিই বড় (অন্যজন যোগন্দ্র শৈশবে মৃত)। বিয়ে করেন শিরোমণিকে। চার মেয়ে (প্রমিলা, ঊর্মিলা, ঐন্দ্রিলা, মঞ্জুলা) এবং দুই ছেলেকে (কৌস্তভকান্তি ও কোহিনুরকান্তি) নিয়ে তাঁর সংসার থাকলেও ১৯২৮ এর ১৭ ই জুলাই তিনি মারা যান।

গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠ শেষ করে খেজুরী মধ্যশ্রেণি ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে ১৮৯৮ তে উচ্চ প্রাথমিক পাশ করেন। এবং ১৯০০ তে মধ্য ইংরেজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯০২ তে কাঁথি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে পড়াকালীন তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সংস্পৃশ্য হন। গঠন করেন 'বন্দেমাতরম ভিক্ষু সম্প্রদায়'। লেখা শুরু করেন অসংখ্য দেশাত্মবোধক গান। ফলে পড়াশোনার গতি কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়। যদিও ১৯০৫ সালে বিদ্যালয়ে অন্যান্য নানা বিষয়ে প্রতিযোগিতায় একটি স্বর্ণপদক এবং দুটি রৌপ্যপদক পেয়েছিলেন। পড়াশোনায় কৃতি ছাত্র হলেও স্বদেশী আন্দোলনের জন্য থমকে যেতে হয় অনেক ক্ষেত্রে। এই স্কুলে পড়াশোনা চলাকালীন তিনি লিখেছিলেন তাঁর প্রথম বই 'বঙ্গলক্ষী ব্রতকথা'। এই স্কুল ছেড়ে ১৯০৬ তে চলে যান কলকাতার হেয়ার স্কুলে। কিন্তু সেখানেও তাঁকে তাড়া করে বেড়ায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি ভালোবাসা। ফলে স্কুল ছেড়ে প্রাইভেটে কলকাতার জাতীয় শিক্ষা পরিষদে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেন। এখানে ম্যাট্রিকুলেশনের সমতুল্য ফিফথ স্ট্যান্ডার্ড পাশ করার পর ১৯১৪ তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবারও প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর আই এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেও বাবার মৃত্যু তাঁর সে আশা পূরণ করতে দেয়নি। সংসারের জোয়াল এসে পড়ে কাঁধে। জমি জায়গা বিক্রি করে বাবার দেনা পরিশোধ করে যোগ দেন মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে।

১৯১০ সালে তিনি সমাজ সেবার কাজে নিমগ্ন হন। আর ঠিক এই সময় থেকেই ডায়মন্ডহারবার থেকে প্রকাশিত 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব' নামের একটি একটি পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। যা তাঁকে খুব জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯১৮ সালে শুরু হওয়া 'প্রতিজ্ঞা' সাপ্তাহিক পত্রিকার সহ সম্পাদক ছিলেন তিনি। পত্রিকাটি চালু ছিল মাত্র দু বছর। ১৩৩০ এর ফাল্গুন থেকে প্রকাশ শুরু হয় 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার' নামক এক মাসিক পত্রিকার। এতে ১৩৩১ পর্যন্ত মহেন্দ্রনাথ করণ ছিলেন সম্পাদকীয় বিভাগের দায়িত্বে। পরবর্তীতে 'সত্যযুগ' নামে একটি সামাজিক সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জীবৎকালে মোট চারটি পত্রিকার পরিচালনা করেছেন তিনি। সেইসাথে তিনি 'হিজলী সাহিত্য সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'দি করোনেশন সার্ভে ইন্সটিটিউট'। বহু ছাত্র এখানে পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হন। নিজের বাড়িতে বাবার নামে স্থাপন করেন 'ক্ষেমানন্দ লাইব্রেরি'। এছাড়াও তাঁর হাতে গড়ে ওঠে 'খেজুরী সম্মেলনী' এবং 'খেজুরী সাধারণ পাঠাগার'। বর্তমানের জনকা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র একসময় পরিচিত ছিল 'আলেকজান্দ্রা দাতব্য চিকিৎসালয়' নামে। এটিরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহেন্দ্রনাথ করণ। শুধু সাহিত্য সেবা নয়, সমাজসেবাতেও তিনি ছিলেন একমেবাদ্বিতীয়ম। মহেন্দ্রনাথ করণের আরও বহুমুখী প্রতিভা ছিল। ভালো ছবি তুলতে পারতেন। কাঠের কাজ, বেতের কাজ, সূচিশিল্প, বই বাঁধাই, ঘড়ি সারানো -- করতে পারতেন। খুব সুন্দর রান্নার হাতও ছিল তাঁর।

মহেন্দ্রনাথ করণ লিখিত বইগুলি হল হিজলীর মসনদ ই আলা (হিজলীর ইতিহাস গ্রন্থমালা, প্রথম খণ্ড, ১৯২৬), দুর্ভিক্ষের গান, বঙ্গলক্ষ্মী ব্রতকথা, খেজুরী বন্দর (হিজলীর ইতিহাস গ্রন্থমালা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৩৪), পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলপ্রদীপ, সমাজরেণু (কাব্যগ্রন্থ, ১৩৩২), A SHORT HISTORY AND ETHNOLOGY OF THE CULTIVATING PODS (১৯১৯) এবং কসবা হিজলীর বিবরণ। এছাড়াও তাঁর আরও বেশ কিছু গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ছাপানোর জন্য ছিল। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -- রহস্য বিবেক, বাঙ্গালার জাতি সমস্যা, দুন্দুভি, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়াশৌচ বিবেক, সেন্সাস ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতীয় সঙ্গীত ইত্যাদি। শোনা যায় তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৪২ এ বাংলাদেশের বন্যায় তাঁর বহু পাণ্ডুলিপি এবং মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে যায়। তিনি অবশ্য ভেবেছিলেন নিজের শৈশব এবং কৈশোরের জীবন স্মৃতি লিখবেন। সেইসাথে শিশুপাঠ্য হিসেবে মেদিনীপুরের ইতিহাস লিখবেন। কিন্তু তিনি সেগুলির কাজ করে যেতে পারেননি। নিজের বংশের কুল পঞ্জিকা বানিয়েছিলেন একটা ইতিহাস সংরক্ষিত করে রাখার জন্য।

মহেন্দ্রনাথ করণ লিখিত কয়েকটি কবিতা হল মাঙ্গলিক, প্রতিশোধ, অধিকার, ভেদ জ্ঞান, মানুষ, সদন কসাই, দেবতা, বাঙ্গালী, রেল যাত্রী, সমাজ ধর্ম্ম, পরীক্ষা, শাস্ত্রবিধি, ধোপার দরদ, নির্জলা একাদশী, জাতি পরিচয়, পণ্ডিতের মান, ঠাকুর দেখা, অত্যাচারের বলি, জাতের বড়াই, আচার, অশুচির নৌকা ইত্যাদি। তাঁর কবিত্বশক্তিও প্রমাণিত 'সমাজরেণু' কাব্যগ্রন্থে।

'হিজলী মসনদ ই আলা' গ্রন্থের মুখবন্ধে মহেন্দ্রনাথ করণ লিখেছিলেন তাঁর কাজের অভিব্যক্তি -- "ভাগীরথী বাগ্দা বাহুবেষ্টিতা সাগর তরঙ্গ বিধৌত চরণা শ্যামাঙ্গিনী কসবা হিজলী বহু শোভার আধার। ইহার অনতিদীর্ঘ জীবননাট্য মুসলমান ও কোম্পানীর রাজত্বের বহু সুখ দুঃখের কাহিনী অভিনীত হইয়া গিয়াছে।, ভাগীরথীর পলিতে সংগঠিত – কাউখালি নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন খেজুরী ও হিজলী দ্বীপদ্বয় কালক্রমে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া কসবাহিজলী পরগণা নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই যমজ ভগিনীর বহু কাহিনী ইতিহাসের বিস্মৃত পত্র উজ্জ্বল করিয়া আছে। সাগরপথে বঙ্গদেশ প্রবেশের সিংহদ্বারে এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ বর্তমান। এই হিজলীর বক্ষে কত স্বার্থময় শোণিতপাতের রোমাঞ্চকর কাহিনী, উত্থান পতনের কত বিচিত্র ইতিহাস সুপ্ত রহিয়াছে— তাহার ইয়ত্তা নাই। বহুদিন পরিত্যক্ত ধ্বংস ও বিস্মৃতির স্তূপ হইতে হিজলীর অতীত ইতিহাসের কঙ্কাল টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছি; আশা আছে—ভবিষ্যতে উপযুক্ত শিল্পীর হস্তে এই কঙ্কালে রক্তমাংস যোজিত হইয়া একটি জীবনের শ্রীসৌষ্ঠব আত্মপ্রকাশ করিবে,— আমার শত সহস্র ত্রুটি ও অসামর্থ অবহেলা করিয়া নিপুণ স্থপতি আমার কষ্টসংগৃহীত এই সমস্ত দীন উপকরণ দেশের ইতিহাস হর্ম্য নির্মাণে গ্রহণ করিবেন। যেরূপ পর্যবেক্ষণ শক্তি, জ্ঞান ও অধ্যবসায় থাকিলে এইরূপ দুঃসাধ্য কর্তব্যে ব্রতী হওয়া যায়— আমি বিনয়ের সহিত আমার পক্ষে তাহার অভাব স্বীকার করিতেছি। আমার জ্ঞানের অল্পতা, অক্ষমতা ও অযোগ্যতা পদে পদে মনে পড়িয়া আমাকে লজ্জিত করিয়াছে"।

মেদিনীপুরের এই প্রান্তিক মানুষটি যদি আরও কয়েক বছর বেঁচে থাকতেন, তবে হয়তো মেদিনীপুরকে গর্বিত করার আরও নানা সামগ্রী তুলে ধরতে পারতেন। সেসময় তিনি যোগাযোগ রাখতেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, প্রমথ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যদুনাথ সরকার, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, হরিহর শেঠ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, মহম্মদ শহীদুল্লাহ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টদের সাথে। যা তাঁকে নিত্যনতুন লেখায় অনুপ্রাণিত করত। যোগাযোগ রাখতেন জার্মান ডাক্তার লুই কুনো, জাস উইলসন, রাডক সহ দেশের বহু ডাক্তারের সঙ্গে। তন্তুবায়, নাপিত মাহিষ্য, ক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, গন্ধবণিক, তাম্বুলি, তিলি, বৈশ্য, গোপ, যোগী, বারুজীবী, কংসবণিক, সুবর্ণবণিক, মালী, নমঃশূদ্র, কায়স্থ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদের সাথে। তাঁর এই বিরল দক্ষতা তাঁকে নানা সামাজিক কাজে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। মেদিনীপুরের এই মানুষ রতনটি সকলের সঙ্গে মিলনের সম্পর্ক তৈরি করতে সচেষ্ট ছিলেন সবসময় --

"ভাইয়ে ভাইয়ে যাওরে মিলে

ওড্র বঙ্গ একই অঙ্গ একই শোনিত শিরায় খেলে।

অতি ক্ষুদ্র তৃণের গাছি মিলনেতে পুষ্ট হলে

ও তায় বিশাল দেহ ঐরাবতে যায়রে বাঁধা অবহেলে।

যে ওড্রজ সেই বঙ্গজ সবাই পুণ্ড্র রাজের ছেলে

দেশ বিভেদে প্রাণের বিভেদ, হবে নারে কোন কালে"।

🍂

0 Comments