প্রসেনজিৎ রায়

"একদিন আমরা কুমুদরঞ্জনকে স্বীকার করিনি।......তাঁর কাছে আজ ক্ষমা চাইব ।..... বাংলার কাব্য পুরাণ বাংলার লোকেরা জানে না । তাই আজ দুর্বোধ্য সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে । কুমুদরঞ্জন কিন্তু প্রাচীনতায় আস্থাশীল এবং কুমুদরঞ্জনের কবিতা সহজ সুন্দর সুষমায় মন্ডিত।...কুমুদরঞ্জন কখনো নিজের দেশকে, সংস্কৃতিকে, ঐতিহ্যকে ভুলে যান নি।" - এ কথা বলেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । সহজ-সরল পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে , আজ যেখানে দুর্বোধ্যতাই স্বাভাবিকতা হিসাবে আমাদের মননের সমস্ত আকাশকে আচ্ছন্ন ও আবৃত করে রেখেছে , কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের অমর সৃষ্টির সেইসব ছত্র ও বাণীর সুললিত স্পর্শে সিঞ্চিত হয়ে যেন কেটে যায় আমাদের মনের মালিন্য বা দূরীভূত হয় মননের ক্ষুধা আর অনেক বেশি বেঁচে নেবার ইচ্ছায় আর্দ্র হয়ে ওঠে আমাদের দিনযাপনের শুষ্কতা।

১৯৭০ সালে বাংলার পল্লীজীবন ও প্রকৃতির সার্থক চিত্রকর, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ছিলেন রাঢ় বাংলার অবিভক্ত বর্ধমান জেলার মানুষের বড় গর্বের সম্পদ কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। বীরভূম আর পূর্ব বর্ধমানের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া অজয় নদের তীরে কোগ্রাম-এ আজও সময় ও সৃষ্টির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কবি কুমুদরঞ্জনের বসতবাড়ি। কাছেই ব্লক শহর মঙ্গলকোট।

দিনের পর দিন অনুন্নয়নের অবহেলায় দীর্ণ এই অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের চর্চার পরিসর ধীরে ধীরে কমে আসছিল। কুমুদরঞ্জন মল্লিক, লোচন দাস, কালিদাস রায়, কাশীরাম দাস প্রমুখের জন্মভূমির পুণ্যমৃত্তিকায় অসংবৃত একধরণের সামাজিক একাধিপত্যের যূপকাষ্ঠে প্রতিনিয়ত বলিপ্রদত্ত হচ্ছিল ঐতিহ্যবাহী দেশাচার। কয়েক দশকের দীর্ঘ আত্মবিস্মৃতির পর্ব পেরিয়ে ইদানীং ঐ অঞ্চলের সৃষ্টিশীল মানুষ উন্মুখ হতে পেরেছেন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারে।

🍂

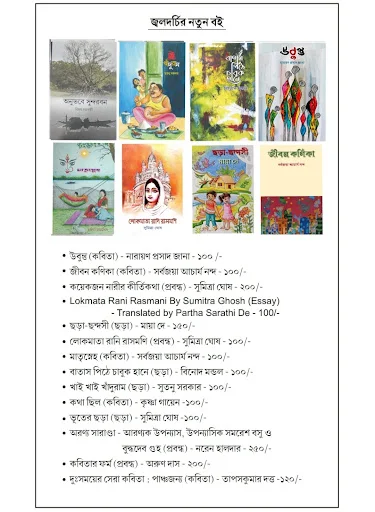

আরও পড়ুন 👇

আজকের প্রজন্মের শিশু-কিশোর-তরুণ বয়স্কদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নাম হয়তো ততটা পরিচিত নয়, যদিও পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ-এর ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে তাঁর লেখা একটি ছড়া স্থান পেয়েছে।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্ম ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ। কোগ্রাম ছিল তাঁর মাতুলালয় । পিতা পূর্ণচন্দ্র মল্লিকের আদি বসত ছিল ঐ পূর্ব বর্ধমান জেলারই 'শ্রীখণ্ড' গ্রামে। শ্রীখণ্ড ও কোগ্রাম দুটি স্থানই কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত।

'কোগ্রাম' ঐতিহাসিকভাবে খ্যাতনামা বর্ধিষ্ণু একটি জনপদ। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত 'উজানি' নগর আসলে বর্তমানের এই কোগ্রাম অঞ্চল। রাবীন্দ্রিক প্রবচন অনুযায়ী তো কবির মনোভূমি 'রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে'-ও সত্য। কুমুদরঞ্জনের জন্মভূমিও যেন সেই সত্যতার বার্তাবাহী।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এই গ্রামীণ অঞ্চলের পটভূমিতেই অঙ্কিত। ঐ কাব্যে শ্রীমন্ত সওদাগরকে এই পুণ্যভূমির অধিবাসী হিসেবেই দেখানো হয়েছে। আবার মনসামঙ্গল কাব্যের সতী বেহুলা, যিনি চির সধবা, এবং সাবিত্রীসম তেজে বিধাতার কাছ থেকে স্বামীর পরমায়ু ছিনিয়ে এনেছিলেন, তিনিও এই অমর ভারততীর্থের সন্তান। এই ভূমিতেই জন্ম নেন চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের স্রষ্টা কবি লোচন দাস।

মঙ্গলকোট শহরে অজয় নদের উপর লোচন দাস সেতু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় নিতাই-গোরার ভক্তিধারার প্রেমগৌরব। ঐতিহ্যে ও ভক্তিরসে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল পুরাণে বর্ণিত ৫১টি শাক্ত সতীপীঠের অন্যতম হিসেবে একাধারে বৈষ্ণবতীর্থ ও অন্যদিকে শক্তিতীর্থ রূপে বহুমত ও সহিষ্ণুতার পরম নির্দশন।

কবি কুমুদরঞ্জন তাঁর বহুবর্ণিল জীবনে উত্থান ও খ্যাতির অনুঘটক হিসেবে বারবার তাঁর জন্মভূমির কথা স্মরণ করেছেন। জীবনে তিনি অমৃতের প্রসাদ চেয়েছেন, ঈশ্বরের পরম করুণায় সিঞ্চিত হতে চাওয়া তাঁর জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা ছিল, একথা সত্য, কিন্তু নিজের বসত অঞ্চলের কাব্যচিত্র অঙ্কনে, প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্যকেই তিনি চিত্রায়িত করেছেন। সাধারণ চিন্তাধারার অসাধারণ কলমী প্রক্ষেপণে প্রকৃতির অনাবিল ঐশ্বর্য, তার দেওয়া সুখ-দুঃখের উপহারের কথাই ফুটে উঠেছে তাঁর লেখা 'আমার বাড়ি' কবিতায়, যে কবিতা আজও বহু বাঙালীর মুখে মুখে ফেরে।

"বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে,

জল যেখানে সোহাগভরে স্থলকে ঘিরে থাকে"।

দিনযাপনের ক্লান্তিতে অবসন্ন প্রত্যেক মানুষ, সে যদি বাঙালী হয়, কখনো যদি তার কোনো গ্রামের সাথে শিকড়ের যোগাযোগ, নাড়ির টান থেকে থাকে, সে অন্তত অবসরকালীন মানসিক আশ্রয় খুঁজে নেবে কবির বাড়ির মতোই কোনো মায়াভরা কাননে, যেখানে-

''মাধবী আর মালতীতে ঘেরা উঠান মোর

আমের গাছে কোকিল ডাকে সারাটি দিন ভোর।

দোয়েল পাপিয়ায় গানে কানন ছায়

চক্র রচে মৌমাছিরা নিত্য ঝাঁকে ঝাঁকে।''

কুমুদরঞ্জনের পিতা পূর্ণচন্দ্রের পরিবারের প্রকৃত পদবি ছিল সেনশর্মা বা সেনগুপ্ত। মল্লিক পদবিটি নবাবি পদবি এবং পরবর্তীকালে প্রাপ্ত। হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু ও পুশতু ভাষায় সাবলীলভাবে দক্ষ পূর্ণচন্দ্র প্রথমে মেদিনীপুরের এক জমিদারের এস্টেটে কাজ করতেন কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় সেই চাকরি ছেড়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। এরপর সুদূর কাশ্মীরে গিয়ে ক্রমে সেখানকার রাজার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে উত্তীর্ণ হন। বিদ্যোৎসাহী, বলিষ্ঠচেতা পূর্ণচন্দ্রের অনেকগুলি গুণই সুযোগ্য সন্তান হিসেবে কুমুদরঞ্জনের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল। পূর্ণচন্দ্র কুমুদরঞ্জনকেই তাঁর আদর্শ সন্তান বলে সকলের কাছে সগর্বে ব্যক্ত করতেন। মানবতার অমরত্বে বিশ্বাসী শৈব উপাসক পিতার প্রতি কুমুদরঞ্জনের অবিচল শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি পিতৃদেবকে 'চাঁদ সদাগরের ক্ষুদ্র সংস্করণ' বলে মনে করতেন।

কবি কুমুদরঞ্জন তাঁর মাতৃদেবীর প্রতিও অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে 'জগজ্জননীর ছায়া' দেখতে পেতেন। তিনি স্মৃতিচারণায় বলেছেন, 'আমাকে ভালোবাসিতেন বাবাই বেশি কিন্তু আমি মা বলিতেই অজ্ঞান।' কবি-পিতার কঠোরকুসুম স্নেহ ও অনুশাসন এবং মমতাময়ী মায়ের স্নেহের ছায়ায় তিনি বেড়ে ওঠেন। অতি শৈশবে পিতৃদেবের কর্মস্থল কাশ্মীরে চলে যেতে হয় কবির মাতৃদেবী সুরেশকুমারী দেবীকে। মাতামহ নবীনকিশোর মজুমদার অপুত্রক ছিলেন, তাই কবি মাতুলালয়ে লালিত হয়েছিলেন। সংসারের আর্থিক অবস্থা ততটা ভালো না হলেও কবির মাতামহী কবি ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন এবং মধ্য কলকাতার শাঁখারিটোলা লেনে ড. মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ির কাছে একটি বাড়ি ভাড়া করেছিলেন থাকার জন্য। কবিকে ডি. এন. দাস-এর সেঞ্চুরি স্কুল-এ ভর্তি করানো হয়। এই বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ১৯০৫ সাল নাগাদ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণ পদকসহ বি.এ. পাস করেন। তাঁর শহরবাস এখানেই শেষ হয় এবং স্বস্তিস্বরূপ তিনি 'প্রবাসী' কবিতাটি লেখেন, যেখানে তিনি তাঁর শহরবাসকে "বনবাস"-এর সাথে তুলনা করেছেন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর তিনি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের উদ্যোগে কোগ্রামের অনতিদূরে মাথরুন নবীনচন্দ্র ইনস্টিট্যুশনে অস্থায়ী শিক্ষকের পদে যোগ দেন। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই তিনি প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব পান। কাশ্মীর রাজসভার উচ্চপদের চাকুরি তিনি গ্রহণ করেননি এবং রিপন কলেজে আইন পড়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েও শেষমেষ শিক্ষকতাকেই সুমহান বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। এত অল্প বয়সে প্রধানশিক্ষক হবার জন্য চৈতন্যপুরের জমিদার কন্দর্পনারায়ণ চৌধুরী স্নেহমিশ্রিত সুরে পরিহাসচ্ছলে বলেছিলেন- '... মহারাজা এইবার কলুমে আমগাছ আজ্জিয়েছেন, খুব ভালো ফল হবে।'

এমন কবির সৃষ্টিসুধায় যদি বাঙালীর শৈশব সিঞ্চিত হবার সুযোগ না পায়, তাহলে বাঙালী হিসাবে পরিণত হবে না বাঙালীর ভবিষ্যত।

মানুষ কুমুদরঞ্জনের স্মৃতিবিভায় উজ্জ্বল তাঁর আত্মীয় অনুরাগীদের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি, এক অসামান্য দেবোপম স্নেহদৃষ্টিতে সতত আর্দ্র থাকত তাঁর হৃদয়। কুমুদরঞ্জন মল্লিকের স্নেহরসে জারিত হয়েছে গ্রামের আম-জনতা, প্রকৃতির সন্তান পশুপাখিরা এবং বাদ পড়েনি পল্লীবাংলার সবুজ প্রেক্ষাপটে স্নিগ্ধ স্থিরচিত্রে ধরা দেউল থেকে শুরু করে দিঘি- পুষ্করিনী, ধূ ধূ সবুজ মাঠ কোনো কিছুই।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক ব্যক্তিজীবনে ছিলেন আদর্শ শিক্ষক, এবং অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯০৫ সালে তিনি বি.এ পাস করেছিলেন।

আদর্শ শিক্ষকতার সুমহান বৃত্তি তাঁর জীবনবোধকে ব্যপ্তি ও বিস্তৃতির একটি চূড়ান্ত স্তরে উপনীত করতে পেরেছিল বলেই তিনি কাব্যসৃষ্টিতেও অনুপম কীর্তির স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। দীর্ঘ ৩২ বছরের প্রধানশিক্ষকতার কর্মব্যস্ত জীবন তাঁর সৃষ্টির পথে অন্তরায় হতে পারে নি। তিনি যখন মাথরুন নবীনচন্দ্রের প্রধানশিক্ষক, তখন ছাত্র হিসাবে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন কবি নজরুল ইসলাম। কুমুদরঞ্জন তাঁকে অসম্ভব স্নেহ করতেন।

ঐ সময়ের আর এক বিখ্যাত কবি, কবিশেখর কালিদাস রায় নিজে তাঁর চেয়ে ছয় বছরের বড়ো অগ্রজ কবি কুমুদরঞ্জনের কবিতা সম্পর্কে বলেছেন -"কুমুদরঞ্জনের কবিতা রচনা দেবার্চনার মতো। বনে ফুল দিয়া তিনি পূজা করেন ইষ্টদেবতাকে তারপর সেই পুষ্পগুলির প্রতি আর তাঁহার মমতা থাকে না - সেইগুলিতে ভাসাইয়া দেন কালের অজয় স্রোতে। কোথায় কে সেই প্রসাদি কুসুম তুলিয়া শিরে ধারণ করিল, তিনি তাহার সন্ধানও রাখেন না।"

কবি কুমুদরঞ্জনের কাছে কবিতা কোনো শখ বা জীবিকা ছিল না। তিনি কবিতাকে নিজের গড়া কোনো সৃষ্টি বলেও অহংকার করেননি। তিনি তাঁর কবিতাকে পল্লীজননীর চরণে অর্পিত পুষ্পাঞ্জলি ভেবেই তৃপ্ত থাকতে চেয়েছেন।

তবে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নামের সাথে 'পল্লীকবি' তকমা সাঁটার চেষ্টা, সাহিত্যের গভীর বিচারবোধ ও কাব্যচর্চার আঙ্গিকে অজ্ঞতা বা অমর্যাদাপ্রসূত বলে সমালোচকরা মত দিয়েছেন। কবির রচিত কবিতার সংখ্যা অজস্র। সাফল্যের অন্বেষণে বা অপরের প্রতি ঈর্ষাদগ্ধতায় তাঁর জীবনবোধ আচ্ছন্ন ছিল না বলেই বহতা নদীর মতো তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন কবিতার প্লাবনভূমি। নিছক "গ্রামবাংলা", "পল্লী" আর "প্রকৃতির" মতো দুর্বল শব্দবন্ধে সে সৃষ্টি জগৎকে বর্ণনা করা সম্ভব নয় বা উচিৎ নয়।

"হিন্দু" হয়ে জন্মানোর জন্য গর্বিত কবি কুমুদরঞ্জন দাঙ্গা আনয়নকারী "ফন্দিবাজ" -দের মুখে "নুড়ো" জ্বেলে দেবার প্রত্যয়ী সংকল্প এতটাই দৃঢ়কন্ঠে ঘোষণা করেছেন যে সমস্ত ধরণের গোঁড়া মতবাদ বা মনোভাব সে ঘোষণায় আহত হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, দাঙ্গা থামানোর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে রাজনীতিবিদদের তিনি "হয়রান" না করার জন্যও অনুরোধ করেছেন। ধর্ম আর রাজনীতির গাঁটবন্ধন যে দুষ্টশক্তিরই হাতিয়ার, তা বুঝতে সেই সুদীর্ঘ অতীতেও কবি একটুও দেরি করেন নি।

পৃথিবীর সাড়ে আঠাশ কোটি মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন, বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম ব্যবহৃত সেই ভাষার এই কবি তাঁর সৃষ্টিকালেই খ্যাতির চূড়ায় উঠেছিলেন। জন কীটসের মতো কবিকে, ভ্যানগগের মতো শিল্পীকে যেখানে প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির জন্য মৃত্যুর পর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল, সেখানে, সাধারণের বোধগম্য ছন্দে, আমজনতার মননকে স্পর্শ করেও কুমুদরঞ্জন কবিখ্যাতি অর্জন করেন নি, কবিখ্যাতি নিজেই এগিয়ে এসে তাঁর চরণ স্পর্শ করে ধন্য হয়েছে।

কবি স্বয়ং ছিলেন আচার্য কবি এবং কবি ও শিক্ষক হিসাবে কোনো পৃথক সত্তার অধিকারী তাঁকে হতে হয়নি। তাঁর ব্যক্তিত্বে তথা মনুষ্যত্বে এই সত্তাগুলি অভিন্ন আঙ্গিকে সম্পৃক্ত হয়েছিল। তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে একাধারে স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা। তেমনই ধর্মের অপপ্রয়োগজনিত অনাচারে ক্ষিপ্ত কবি কুমুদরঞ্জন লোকাচারের দীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ধ্বনিত করে প্রশ্ন তুলেছেন,

"শাস্ত্রের দোহাই দেশের প্রথা

বামুনগুলোর বুজরুকি,

মাতাপিতার আদেশবাণী

ব্রহ্মচারী শুনবে কি?" (আদর্শ বিদ্যালয়)

কবিতা যাপনে যে পাঠকেরা অভ্যস্ত, তাঁরা যদি কবি কুমুদরঞ্জনের সৃষ্টিসাগরে ডুব দেন তাহলে আবেগের প্লাবনভূমিতে ভেসে আসা সেই অমরাপুষ্পের সন্ধান পাবেনই, যার সৃষ্টিরসে জারিত কবিতার সবুজ ভুবন এবং যে ভুবনে রয়েছে সাধারণের প্রবেশ অধিকার।

১৯৩৮ সালে ব্যক্তিগত কারণে কবি প্রধানশিক্ষকতা থেকে পদত্যাগ করেন। কবি এই বিদ্যালয় সংলগ্ন পল্লিকে অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। তখনকার দিনে আর্থিক কষ্ট সত্ত্বেও গৃহশিক্ষকতার মতো উপবৃত্তি তিনি কোনোদিন গ্রহণ করেন নি। তবে কয়েকটি উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনা করেছিলেন।

কবির কর্মজীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তখনকার গ্রামজীবন নাকি অনেক সহজ, সরল ছিল- এটা গড় ধারণা আমাদের। কিন্তু সে যুগেও তারা ছিল, যারা ঈর্ষা ও অসহিষ্ণুতার অস্ত্রে সৃষ্টিশীল জীবনের সুললিত ছন্দকে বিঘ্নিত করতে চেয়েছিল। ঈশ্বরনির্ভরতার আশ্রয়ে তাঁর বলিষ্ঠ চেতনা তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে বা সেই চেতনা তাঁকে বিপদ সহ্য করার ক্ষমতা যুগিয়েছে।

মাথরুনে কর্মরত থাকাকালীন তাঁর মোট ১২টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মোট ৪৮টি প্রচলিত পত্রপত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সারা জীবন ধরে আরও শতাধিক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় তাঁর সৃষ্টির স্পর্শ পাওয়া যায়। এমন কোনো বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় ছিল না যেখানকার ভাষা-সাহিত্যের ছাত্ররা তাঁর কবিতা পড়েনি। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ভারত সরকার 'পদ্মশ্রী' খেতাবে ভূষিত করেন।

কবি কুমুদরঞ্জনের কবিজীবনের বর্ণময় চিত্রায়ণ করতে গেলে ভ্রমণ করা প্রয়োজন তাঁর অমর সৃষ্টির ছত্রে ছত্রে। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর চেতনার সাগরে আমাদের নিমজ্জিত করে চলে যান, তখন কুমুদরঞ্জনের বয়স ৫৮ বছর। কাজেই বাকি প্রায় ৩০ টা বছরের জীবনে তিনি নিমগ্ন রবীন্দ্র-অনুসারী হবেন, তা নিশ্চিত। কবি কুমুদরঞ্জন তাই একাধারে পরম করুণাময়ের চরণে আশ্রিত, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভোলানোর অমর গীতিকার এবং জন্মভূমির স্বর্গের কাননে তিনি ঈশ্বরের পদসঞ্চারণার চেয়েও বেশি বিহগকূলের কাকলি শ্রবণে আকুল। রবিসৃষ্টির অমরকাননে চিরচঞ্চল সেই পথভোলা বাণীর দুলালের পদস্পর্শে ধন্য মৃত্তিকায় মস্তক অবনত করে পাঠক যখন তাঁর সৃষ্টির রাজ্যে প্রবেশ করেন, মর্মে উপলব্ধি করেন অবিমিশ্র মুগ্ধতার এক অনুপম অনুরণন।

তথাকথিত আধুনিকতাকে বরণ করে নিতে গিয়ে আমাদের সভ্যতাকে মেনে নিতে হয়েছে অনেক না পাওয়ার বেদনা। শালগ্রাম শিলার মতো অনড় অটল হয়ে আমরা থাকতে চাই নি। কিন্তু আমরা বোধ হয় ঝেঁটিয়ে বিদায় করতেও চাই নি সভ্যতা, শিক্ষা, সমাজ ভাবনার সাবেকিয়ানা। আমরা মনে মনে ফেসবুকের কৃত্রিম ছবিতে তাই খুঁজে ফিরি যৌথ পরিবার। আমাদের স্মৃতিতে ঝাপসা হয় না ক্লাসঘরের নোনাধরা দেওয়ালে ফুটে ওঠা কবিতার অক্ষর। অন্ত্যমিলের তালে তালে যা কিশোর মননে হয়ে উঠেছিল অমর-অক্ষয়।

১৯৭০-এর ১৪ ডিসেম্বর কবির জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু তিনি বীরভূম-অজয়-বর্ধমানে বহমান বাতাসের প্রতিটি অণুতে যেন আজও মিশে রয়েছেন। তাঁর মাটির গন্ধমাখা কবিতার ছত্রে ছত্রে, বাঁচিয়ে রেখেছেন সাবেক গ্রামবাংলা-কে।

1 Comments

পড়লাম, মুগ্ধ হলাম ,আশ্বস্ত হলাম।

ReplyDeleteজলদর্চির পাতায় কুমুদের সুগন্ধে হরিণ হলাম।