খন্ডহর ---The Ruins

তনুশ্রী ভট্টাচার্য

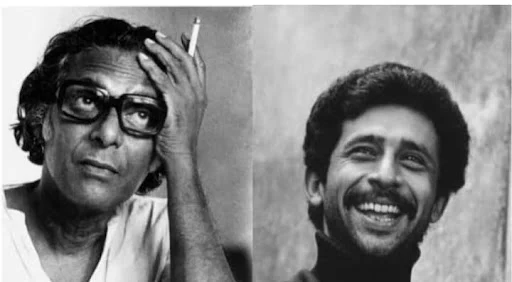

Directed and screen play by Mrinal sen.

Film is an allied art form with literature and psychoanalysis ---এরকম একটি গোত্রে ফেলা যেতে পারে বরেণ্য পরিচালক মৃণালসেনের 'খন্ডহর' সিনেমাটি। সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিস্কার ' নামক ছোটোগল্পটিকে উপজীব্য করে সিনেমাটি ১৯৮৩ নির্মিত। ১৯৮৪ তে মুক্তি পায়। হিন্দি ভাষায় খন্ডহর , ইংরেজী সাবটাইটেল The Ruins. ছোটো গল্পটির মূল সুর বা আবেদন বা ফোকাস অক্ষুণ্ণ রেখে পরিচালক ঘটনার সামান্য বদল এবং কিছু চরিত্র সংযোজনের স্বাধীনতা নিয়েছেন সিনেমার ভাষায় গল্পটিকে বাস্তব সম্মত এবং একই সঙ্গে সিনেম্যাটিক করার জন্য।

সাহিত্যের পাতায় প্রতিফলন থেকে সিনেমার পর্দায় প্রতিফলন এক জিনিস নয় বলেই এইসব ক্ষেত্রে পরিচালনায় কিছু ছাড় নিতে বা দায় নিতে হয়। তবে যতই সংযোজন বিয়োজন হোক না কেন মূল সাহিত্যের আবেদনটি সেখানে গুরুত্বপূর্ন। এক্ষেত্রে 'খন্ডহর' আর 'তেলেনাপোতা আবিস্কার' দুটি আলাদা শিল্প কর্ম হলেও অন্তর্নিহিত আবেদনে কোনো হেরফের হয় নি। সৃজনশীলতার দর্শন সব মাধ্যমেই এক থাকে।

এবার আসা যাক খুব সংক্ষপে গল্পের প্লটে। কলকাতা শহর থেকে তিন যুবক একটি ধ্বংস প্রাপ্ত অট্টালিকায় পৌঁছেছে কর্মব্যস্ত জীবন থেকে একটু অবসর কাটাতে। বেশ কিছু বছর আগে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সেই গ্রাম এবং ঐ অট্টালিকার বাসিন্দারা মারা যায়। ঐ গ্রাম বা এ হর্ম্যরাজি ছেড়ে যে যেখানে পেরেছে বাঁচার জন্য চলে গেছে। আর পুরো অট্টালিকা ধ্বংস চিহ্ন নিয়ে একা নীরব কোলাহলহীন দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে কেবল ঝিঁঝিঁর ডাক,শকুন, পায়রা, ঝুল চামচিকে।শুধু এক অন্ধ অশক্ত মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধা মা আর তার এক বিবাহযোগ্যা কন্যা ঐ নির্জনপুরীতে নির্বান্ধব অবস্থায় কায়ক্লেশে দিন কাটাচ্ছে। ঘরে পুরোনো জমিদারী আমলের দামী দামী আসবাবপত্র। বৃদ্ধা মাকে তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় নিরঞ্জন নামে একটি ছেলে কথা দিয়েছিল তার কন্যা যামিনীকে বিয়ে করবে বিদেশ থেকে ফিরে। বৃদ্ধা মা এখনো সেই আশা বুকে নিয়ে আছে। কিন্তু নিরঞ্জন অন্যত্র বিয়ে করে সুখে সংসার করছে। কলকাতার এই তিন যুবকের মধ্যে একজন (দীপু ) ঐ মা মেয়ের পরিচিত। সে সব সত্যটা জানে। কিন্তু ছবির চূড়ান্ত ক্ল্যাইম্যাক্স ও ক্রাইসিস হলো সেখানে যখন দীপু তার ঐ বৃদ্ধা খুড়িকে দেখতে গেল সঙ্গে গেল কলকাতার যুবকটি যে ফটো তুলতেই এসেছে এবং এই খন্ডহরের প্রচুর ছবি তুলছে এবং ঐ বৃদ্ধার ছবি তুলবে বলেই গেল যামিনীদের বাড়ি। তার অন্ধ মা ভাবল যে দীপুর সঙ্গে যে এসেছে সেইই নিরঞ্জন। আনন্দে উত্তেজিত হয়ে সে বারবার সেই ছেলেটিকে যামিনীর ভার নিতে বলায় ছেলেটি বাধ্য হয়ে ছোটো একটি উত্তর দেয় ---'হ্যাঁ'। উত্তরে তার মা আশ্বস্ত হলো বটে কিন্তু একটি দ্বন্দ্ব তৈরী হলো দুটি মানুষের মনে ---যামিনী আর সুভাষ নামে ছেলেটির মধ্যে। যদিও সে দ্বন্দ্ব খুব গভীরে নয় বা উচ্চকিত ও নয়, কারণ দুজনেই জানে পরিস্থিতির চাপে সুভাষকে 'হ্যাঁ' বলতে হয়েছে আর যামিনীও সেটা অনায়াসে বুঝতে পেরে সুভাষের সঙ্গে দেখা করে ধন্যবাদ দিয়েছে। কারোর মনেই এটা কোনো গভীর রেখাপাত করেনি। এখানেই আসছে সাইকোএ্যানালিসিসের পরিসর। দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষ কোনো রকম আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে খুব ক্যাজুয়ালি নিয়েছে এই অসম্ভবকে। সম্ভব করার চেষ্টা তাদের মধ্যে নেই। সংকট তৈরী হয়েও সমাধানের পথ যেন হাট করে খোলা আছে। ছবি শেষ হচ্ছে ছেলেটি কলকাতায় ফিরে তার ডার্করুমে কাজ করছে। আর তার দেওয়ালে ফ্রেম করা আছে একদিকে ঘুঁটে দেওয়া পোড়ো নোনা ধরা দেওয়াল ধরে যামিনী তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যে দাঁড়িয়ে আছে--তার সিলুয়েটের ছবি ---যেটি ফটোগ্রাফার সুভাষ তুলেছে।

অর্থাৎ দর্শকের কাঙ্খিত মিলন ছাড়াই সিনেমাটি শেষ হচ্ছে আর এখানেই সিনেমাটির মহৎ শিল্প হিসাবে যাবতীয় উত্তরণ। মূল গল্পেও তাই আছে। ছোটো গল্পের শেষে যেমন একটি হৃদয়ের মোচড় অনুভব করেন পাঠক, 'খন্ডহর' সিনেমাটির Denouement তাই বলে। তবে যেহেতু দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যম তাই যেন একটা ক্যাথারসিস বা পার্গেশনের অনুভব আসে, চরিত্র দুটির মতোই দর্শক উতলা হবেন না কারণ বিয়ে টা পরিণতি না হলেও দুজন মানুষের এই সংকটকে মসৃণ ভাবে নেওয়ার চারিত্রিক সাবলীলতা সিনেমাটিকে সৃষ্টির চিরকালীন দর্শন হিসাবে উত্তীর্ণ করেছে।

🍂

এইবারে আসি সিনেমার ভাষার দিকে। একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকা-- মানুষ হারিয়ে গেছে, সময় ও হারিয়ে গেছে ---সুভাষ একটি টেবিল ডেট ক্যালেন্ডার হাতে নিল --তাতে দিন মাস বছর তারিখ --কিচ্ছু নেই-- সুভাষ বলছে------Time of the prologue is eternity--ডায়ালগ টি তাৎপর্যপূর্ণ। বাড়িটিকে বাকিংহাম প্যালেস বা ফটোগ্রাফারের প্যারাডাইস বলার মাধ্যমে ব্যঞ্জনা আছে। পুরো ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িটি ই যেন একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে,--কেবলমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড নেই আর। বা Time Time Time the Destroyer ---- ডায়ালগটি বোঝায় ছবিটির মূল সুর ---সময় একটি এজেন্ট যার কাছে সবাইকে নাম লেখাতে হয়।শেষকালেও দেখা যায় যামিনী আর সুভাষ দুজনেই এই হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিয়ের কথা দেওয়ার ঘটনা ভুলে যাবে। সময় ভুলিয়ে দেবে। কথোপকথনে জোর আছে,বাহূল্য নেই।

ক্যামেরার কৌশলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সূক্ষ্ম সিনেম্যাটিক রসবোধ---সুভাষ টর্চটি জ্বালছে আর নেভাচ্ছে বার বার --তার মনের দ্বন্দ্ব বোঝাবার খুব সক্রিয় একটা পন্থা পরিচালক নিয়েছেন,বা যখন সুভাষকে নিরঞ্জন সেজে বিয়ের জন্য 'হ্যাঁ' বলতে হচ্ছে এবং তা আদতে অসম্ভব--- তখন হ্যারিকেনের আলো ধীরে ধীরে মৃদু হয়ে যাচ্ছে যামিনীর ঘরে ---একটি ব্যাঞ্জনামূলক সিনেমার ভাষা। ঐ নির্বান্ধবপুরীতে যামিনীর প্রিয় একটি ছাগলছানা আছে যে যামিনীর ভাষা বুঝতে পারে। শেষের আগের দৃশ্যে সুভাষ পুকুরের সিড়ি থেকে উঠেই হঠাৎ যামিনীর ছাগলছানাটি দেখতে পেল। ওর মনে হলো ছাগলছানাটি ওর সঙ্গে একটা কথা বললো যামিনীর হয়ে --- ইলিউসন তৈরী করা একটি সিনেমাটিক ফর্ম যা এখানে পূর্ণমাত্রায় আছে। আবার অত্যুৎসাহী বন্ধুটি যখন বারবার যামিনীর সম্বন্ধে প্রশংসা করছে তখন তাকে মজা করে ধাক্কা দেওয়া আর তৎক্ষণাৎ পরের সিনে গভীর কুয়োর ছবি দেখানো একটি ডার্ক হিউমার বলেই মনে হয়।

করোনা মহামারীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এরকম ঘটনা আজো ঘটে আমাদের আশেপাশে। ম্যালেরিয়া রোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত একদা বর্ধিষ্ণু পরিবার নি:স্ব হয়ে খন্ডহরে পরিণত হয়েছে। তবে যামিনীর মতো চরিত্রের মানুষরা খন্ডহরে বাস করলেও মনটা অখন্ড নবীন রাখতে জানে। একজন পুরুষের সঙ্গে ঘর করার ইচ্ছে থাকলেও তা অসম্ভবের কিনারে দাঁড়িয়ে নয় বরং আত্মমর্যাদায় একা বাঁচার প্রতিজ্ঞায়। এবং তা খুব মৃদুস্বরেই সে সেটা জানাতে পারে। পরিচালনা আর অভিনয়ের উৎকর্ষতায় সিনেমার বার্তাটি দর্শককে ঋদ্ধ করে। তবে এটা ঠিক সিনেমা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখানেই শেষ হলো ---একটা জার্নি রয়ে গেল । তার মা সাময়িক শান্তি পেলেও সত্যিটা শেষে জানল আর যামিনী সেই একাই রয়ে গেল ঐ খন্ডহরে। কোনো নারীবাদী বক্তব্যের ছিটেফোঁটা না থেকেও একজন রমণীর একক বেঁচে থাকার রসদ পেতে পারেন দর্শক সিনেমাটি থেকে।

2 Comments

ভালো লাগলো। সিনেমাটি স্মৃতিতে ভেসে উঠলো আবার..

ReplyDeleteসংক্ষিপ্ত অথচ খুব গুছানো আলোচনা এবং উচ্চমানের লেখা।

ReplyDeleteখুব ভালো লাগলো।