প্রসূন কাঞ্জিলাল

'বিষ্ণুপুর'- নামটা শুনলেই মনের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিষ্ণুপুর মানেই বাঁকুড়ার সেই শহর যেখানে পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের নানা ছবি। এক কথায় বলতে গেলে মন্দির শহর হল বিষ্ণুপুর। আর সেই সাথে রয়েছে টেরাকোটা, নানা মন্দিরের গড়ে উঠার পিছনের ইতিহাস আর হারিয়ে রয়েছে যাওয়া দশাবতার তাস।

হ্যাঁ আজ লিখছি সেই দশাবতার তাস নিয়েই। আমাদের সময় কাটাবার জন্য বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে তাস খেলাটা বেশ জমজমাটি।হার্টস, স্পেড, ক্লাবস আর ডায়মন্ড এই চার আকৃতির সাহেব, বিবি, গোলাম থেকে নেয়লা,ডায়লা,টেক্কা ইত্যাদি নিয়ে এক এক আকৃতির ১৩ টা তাস দিয়ে এই খেলা। তবে আজ যার কথা বলব তার কথাটা একটু অন্য রকমই। তবে সাধারণ তাস নয়, এ তাসের গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ অতীত। বর্তমানে সে শুধুই দীর্ঘশ্বাস। বেঁচে আছে তবে নিঃশব্দে। আজ এই তাস প্রায় অবলুপ্তির পথে।

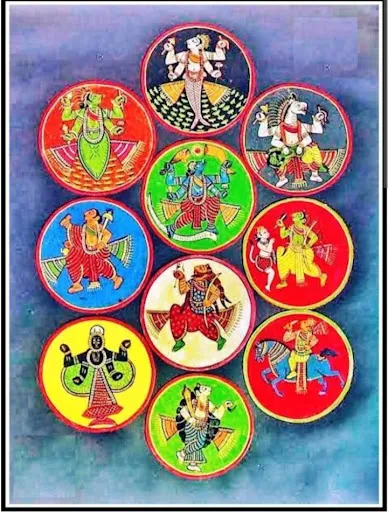

দশাবতার তাস বা ওরক হল বিষ্ণুপুরে তৈরি বহু প্রাচীন একপ্রকার ওরক বা তাস। ভারতের বিভিন্ন স্থানে দশাবতার গণিফা খেলার প্রচলন থাকলেও বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস সম্পূর্নভাবে স্বতন্ত্র। এই তাসে বিষ্ণুর দশ অবতারের চিত্র পাওয়া যায়। এককথায় বলতে গেলে বিষ্ণুপুর হল বাংলা লোকশিল্পের রত্নভাণ্ডার। তার মধ্যে বিষ্ণুপু্রের দশাবতার তাস একটি বিচিত্র নিদর্শন। এই তাসের বিশেষত্ব শুধু খেলায় নয়, তাসের চিত্রণেও। দশাবতার ভাবনাও কিন্তু অনেক প্রাচীন। এই তাসকে বিচিত্র রং-রূপে রূপায়িত করে তাকে খেলার তাসে পরিণত করার পরিকল্পনা যে কতযুগ প্রাচীন, তা আজও কোনও ঐতিহাসিক বলতে পারেন না।

দশাবতার কল্পনা অনেক প্রাচীন, কিন্তু বিচিত্র রঙে ও রূপে রূপায়িত করে তাকে খেলার তাসে পরিণত করার পরিকল্পনা যে কতকালের প্রাচীন তা আজও কোনও ঐতিহাসিক বলতে পারেন না। তার উৎপত্তি ও উদ্ভাবন আজও রহস্যাবৃত। দশজন অবতারের সঙ্গে অল্পবিস্তর সকলেরই পরিচয় আছে, কিন্তু দশাবতার তাসের সঙ্গে বঙ্গদেশে ক'জনের পরিচয় আছে? তাসখেলা বাঙালির এক লোকপ্রিয় খেলা, কিন্তু রাজা-রানী আর সাহেব-বিবি-গোলামের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেশি। এই সাহেব-বিবি-গোলামের তাস খেলার প্রবর্তন নিশ্চই ব্রিটিশযুগে হয়েছে। রাজা-রানীর প্রতাপ বেশি, সাহেব-বিবির আধিপত্য গোলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেশ বোঝা যায়, ব্রিটিশের কাছে আমাদের গোলামীর ইতিহাসের কলঙ্ককথা এই সাহেব-বিবি-গোলামের তাসখেলার মধ্যে ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে রয়েছে। কিন্তু তাসখেলা ব্রিটিশযুগের চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন। ব্রিটিশযুগে তার রূপ-প্রতীক বদলেছে। ব্রিটিশযুগের সাহেব-বিবি-গোলাম ব্রিটিশপূর্ব যুগে অন্য নামে পরিচিত ছিল। সেই সব নাম বা তখনকার তাসখেলার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। আগেকার সেই তাস ও তাসখেলা লুপ্ত হয়ে গেছে। 'দশাবতার' তাসখেলার নাম দেখে বোঝা যায়, হিন্দুযুগের পরিকল্পনা। হিন্দুযুগের কোন সময়ের পরিকল্পনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

🍂

মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম (রঘুনাথ), ভৃগুরাম (পরশুরাম), বলরাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কী - এই দশজন হলেন আমাদের পৌরাণিক অবতার। বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসখেলা এই দশজন অবতার কে নিয়েই পরিকল্পিত। দশজন অবতারের মূর্তি অঙ্কিত দশখানি তাস, প্রত্যেক অবতারের একজন করে। 'উজীরের' চিত্রসহ আরও দশখানি তাস। এই অবতার ও উজীরদের অধীনে দশখানি করে তাস, সমাজের আরও দশজন বিভিন্ন লোকের মতন বিভিন্ন শ্রেণীর ও স্তরের এবং সেই অনুপাতে তাদের প্রভাবের তারতম্য - যেমন - দশ, নয়, আট, সাত, ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা, তিরি, দুরি, টেকা। হঠাৎ মনে হয় পৌরাণিক যুগের সমাজের একটা চমৎকার প্রতিচ্ছবি যেন এই সচিত্র দশাবতার তাসের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পৌরাণিক অবতারদের ক্ষমতা অসীম, তাঁদের প্রতিভূ হলেন 'উজীররা'। সুতরাং তাদের প্রতাপও যথেষ্ট। তারপরে সমাজের বাকি দশজন এবং সেখানেও শ্রেণীবিন্যাস সুপরিস্ফুট, দশ থেকে তিরি, দুরি, টেক্কা পর্যন্ত। অর্থাৎ আমির-ওমরাহ, জমিদার-জায়গীরদার থেকে একেবারে পাইক-বরকন্দাজ পর্যন্ত। মনে হয়, সমাজে শ্রেণীবিন্যাস রীতিমতো কায়েম হবার পরে কোন একসময়ে সমাজের প্রতিচ্ছবি রূপে এই সচিত্র তাসখেলার প্রবর্তন হয়েছিল। যেমন, দাবাখেলার মধ্যে রাজ-রাজড়াদের চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীর যুদ্ধযাত্রার ছবি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তাসখেলার মধ্যেও তেমনি সমাজবিন্যাসের ছবি ফুটে উঠেছে। খেলার অন্তরালে লুকিয়ে আছে অতীত সমাজের ইতিহাস।

বিভিন্ন অবতারের বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রতীকগুলি তাসের উপরে আঁকা। অবতার, উজীর ও দশখানি তাস নিয়ে বারোখানি তাস প্রত্যেক অবতারের। দশজন অবতারের একশো কুড়িখানা তাস। অবতারদের প্রতীকগুলি এরূপ -

রঘুরাম (রাম) = তীর

বলরাম = গদা

ভৃগুরাম = টাঙ্গি বা কুঠার

নৃসিংহ = চক্র

বামন = কমণ্ডলু

জগন্নাথ (বুদ্ধ) = পদ্ম

বরাহ = শঙ্খ

মৎস = মৎস

কূর্ম = কূর্ম

কল্কী = খড়্গ

এইসব প্রতীক অঙ্কিত একশো কুড়িখানি তাস নিয়ে দশাবতার খেলা আরম্ভ হয়। অবতারদের মধ্যে পাঁচজন অবতারের মধ্যে আভিজাত্য বোধ হয় বেশি, সেই জন্য তাঁদের অধীন বাকি দশজনের মর্যাদারও স্বাতন্ত্র্য আছে। এই পাঁচজন অবতার হলেন - রঘুনাথ (রাম), বলরাম, ভৃগুরাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কী। এই পঞ্চ অবতার ও তাঁদের পঞ্চ উজীরের পরেই টেক্কার সর্বোচ্চ স্থান, তারপর যথাক্রমে দুরি, তিরি, চৌকা ইত্যাদির স্থান, দশের স্থান সকলের নীচে। বাকি পাঁচজন অবতার - মৎস, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন; এঁদের উজীরের পরে দশ'ই হল সম্মানিত কার্ড এবং যথাক্রমে টেক্কার মর্যাদা সবচেয়ে কম। শুধুমাত্র তাই নয়। দিনের বেলা খেলা হলে, রাম (রঘুনাথ) অবতার 'স্টার্টার' হন এবং রাতে খেলা হলে 'স্টার্টার' হন মৎস অবতার। এখানেও হঠাৎ মনে হয় যেন রাতের অন্ধকার থেকে জীবজগতের বিকাশের সূচনা এবং দিনের আলোয় ধনুর্বানধারী মানুষের বিকাশ - জীবজগত ও মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের একটা মাইক্রোফিল্ম।

পাঁচজন খেলোয়াড় নিয়ে এই খেলা চলে। খেলোয়াড়রা কেউ কারও 'পার্টনার' নয়। খেলার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই - বাম থেকে ডানে বা ডান থেকে বামে, যেভাবে ইচ্ছা খেলা চলতে পারে। তাসবন্টনের পরে প্রত্যেকের ভাগে চব্বিশখানা করে তাস পড়ে। রাম অবতার যাঁর হাতে থাকবে তিনি দিনের বেলা হলে 'স্টার্ট' দেবেন, তাঁর হাতের অবতার 'উজীর' ও অন্যান্য 'অনার্স' কার্ডের পিঠ নিয়ে তিনি হাত ফেরাবার জন্য অন্যকে 'সেরোয়া' বা পাস দেবেন। তারপরে অন্য খেলোয়াড়ও ঠিক ঐ ভাবে খেলবেন। খেলার সময় একজন খেলোয়াড় যখন অন্যজনকে 'সেরোয়া' বা পাস দেন, তখন যদি তাঁর বামদিকের খেলোয়াড় খেলা পান, তাহলে তাঁর প্রথম পিঠ 'টিপসহি' বলে অভিহিত হয়। তার মূল্য দুই পিঠের সমান। এইভাবে খেলা চলতে থাকে। খেলায় মোট চব্বিশটি পিঠ থাকে। খেলা শেষ হবার পরে পিঠ গুণে হারজিৎ নির্ধারিত হয়। কমপক্ষে পাঁচটি পিঠ 'এক পয়েন্ট' বলে গণ্য হয়। তারপরের প্রত্যেকটি বাড়তি পিঠের মূল্য 'পাঁচ পয়েন্ট' করে। যেমন, কেউ যদি আট পিঠ পান তাঁর পয়েন্ট হবে 'প্লাস-ষোলো'। প্রত্যেক কমতি পিঠে পাঁচ পয়েন্ট করে কমবে। কেউ যদি তিন পিঠ পান তাঁর পয়েন্ট হবে 'মাইনাস-নয়'। পয়েন্টের উপরে বাজি রেখেও খেলা হয়।

ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যায় ১৫৯২ খ্রিষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর জমিদারী লাভ করেন। আকবরের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক থাকায় তিনি বিভিন্ন সময় আকবরের রাজ-দরবারে যেতেন। সেখানে তিনি তাস খেলা দেখতেন আর তারপর তিনি স্বরাজ্যে ফিরে এসে স্বতন্ত্র উপায়ে ঈশ্বর-ভাবালুতা এক নতুন ওরক সৃষ্টির কথা ভাবেন। তারই নির্দেশে বিষ্ণুপুর নিবাসী শিল্পী কার্ত্তিক ফৌজদার দশাবতার ওরক বা তাস তৈরি করেন। মল্লনৃপতিগণ চিত্তবিনোদনের জন্য অবসর সময়ে এই তাস খেলতেন।

তবে ইতিহাসবিদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, এই খেলাটির উদ্ভব অষ্টম থেকে দশম শতকে। তিনি ১৮৯৫ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে এক ছোট্ট নোট লিখেছিলেন। অন্যদিকে বিনয় ঘোষ তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি বইতে বলেছেন, 'শাস্ত্রী মহাশয়ের বিবরণ সম্পূর্ণ নয় এবং তাঁর বিবরণের সঙ্গে আমাদের বিবরণের পার্থক্য আছে'। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের স্থানীয় কর্মীদের সহযোগীতায়, প্রবীণ ও ওস্তাদ খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা সংগ্রহ করেছি। শাস্ত্রী মহাশয় তাস চিত্রণের পদ্ধতির কথা অথবা শিল্পী ফৌজদার ও সূত্রধরদের সঙ্গে কথা কিছু বলেননি। তবুও দশাবতার তাসের ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যা বলেছেন তা বিশেষ গ্রহণ যোগ্য। তিনি বলেছেন:

"...I fully believe that the game was invented about eleven or twelve hundred years before the present date."

প্রচলিত দশাবতার বিশ্বাসে জগন্নাথ বা বুদ্ধের স্থান নবম। কিন্তু দশাবতার তাস অনুযায়ী জগন্নাথ বা বুদ্ধদেবের স্থান পঞ্চম। শাস্ত্রীমশাই বলেছিলেন, বাংলায় এমন এক সময়ে দশাবতার তাসের খেলার প্রবর্তন হয়েছিল, যখন বুদ্ধদেব পঞ্চম অবতার রূপে গণ্য ছিল। তাছাড়া তাসে বুদ্ধমুর্তি আদতে মাথা ও হাতসহ দেহকাণ্ডের জগন্নাথ মূর্তি।

দশাবতার তাসের চিত্রায়ণের পদ্ধতি থেকে অনুমান করা যায়, পালযুগের সমৃদ্ধিকালেই এই খেলা। সেই সময় থেকে এই শিল্প ও শিল্পীদের বিকাশ ঘটেছিল। তারই ঐতিহ্য বহন করছেন বিষ্ণুপুরের ফৌজদার ও সুত্রধররা। আজ তাঁদের বংশ প্রায় লুপ্ত বলা চলে। সূত্রধররাই ছিলেন বাংলার প্রকৃত শিল্পী। কাঠ, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্র –এই চার শ্রেণীর সূত্রধর বা শিল্পী ছিলেন। কাঠ-শিল্পীরা কাঠের কাজ করতেন, পাষাণ-শিল্পীরা ছিলেন ভাস্কর, মৃত্তিকা-শিল্পীরা মাটির মূর্তি, পুতুল ও পাত্র গড়তেন, আর চিত্রশিল্পীরা আঁকতেন ছবি। সে সময় সকলকেই সূত্রধর হিসেবে ধরা হতো।

এবার আসা যাক এই দশাবতার তাস কি ভাবে বানাতেন চিত্র শিল্পীরা। আমরা যে ধরনের তাস দেখি তার থেকে অনেক বেশি সৌখিন ছিলো এই তাস। যেহেতু খেলার জন্য এই তাস, তা-ই বেশ শক্তপোক্ত ভাবেই বানানো হতো এই তাসকে। প্রথমে তিনটি সুতির কাপড় তিন ভাঁজ করে পর-পর সাজিয়ে তেঁতুলের বীজের আঠা দিয়ে আটকাতে হয়। এরপর এটি ভালোভাবে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে খড়িমাটি ও আঠার মিশ্রণকে নিখুঁতভাবে ওই কাপড়ের দু'পাশে প্রলেপ দিতে হয়। এরপর একাধিকবার খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকিয়ে নেওয়ার পর ঝামাপাথর দিয়ে উপরের অংশ যতদূর সম্ভব মসৃণ করা হয়। একে বলে "তাসের জমিন" প্রস্তুত করা, যা বেশ সময় সাপেক্ষ একটা কাজ। জমিন তৈরি হলে, তাসের আকার অনুযায়ী সেগুলো চক্রাকারে কেটে নেওয়া হয়। তারপর আরম্ভ হয় চিত্রাঙ্কন। বিভিন্ন অবতার, তাদের উজির ও প্রতীকচিহ্ন সহ দশ থেকে টেক্কা পর্যন্ত সমস্ত ছবি আঁকা হয়। আঁকা শেষ হওয়ার পর মেটে সিঁদুর আর গালা টেনে পিঠ তৈরি করা হয়। এই পিঠ তৈরি করার পদ্ধতিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাসের একদিকে ছবি আর একদিকে মেটে সিঁদুর ও গালার প্রলেপ দিতে হয়। বিচিত্র সব রঙের অদ্ভুত সামঞ্জস্য রেখে তাসগুলোকে বানানো হয়। শিল্পীদের ধৈর্যের গভীরতা কতটা, তা এই তাস তৈরির প্রণালী থেকেই আন্দাজ করা যায়। দশাবতার তাসের এই রঙের সামঞ্জস্য ও নকশা থেকে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত তাঁতশিল্পীরা কাপড়ের পাড় তৈরি করতেন। পাটরাঙা নামে স্থানীয় তন্তুবায় সম্প্রদায় দেশীয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন রঙও তৈরি করতেন।

প্রায় এগারো'শো-বারো'শো বছর আগে এই খেলার উৎপত্তি হয়েছিল বলে শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছিলেন।এই হিসাবে দশাবতার তাসের উৎপত্তিকাল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী হয়। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়েছেন,

প্রথমতঃ, প্রচলিত তাসের তালিকায় দেখা যায় যে, জগন্নাথ বা বুদ্ধের স্থান 'নবম', কল্কীর পূর্বে। কিন্তু তাসের অবতারবিন্যাসে জগন্নাথ বা বুদ্ধের স্থান হল 'পঞ্চম'। তাসের প্রচলিত ধারার প্রবর্তন হয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবের কালে বা একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্রের কালে। আসল দশাবতার তাস তার চেয়েও প্রাচীন। মনেহয়, এমন এক সময়ে দশাবতার তাসের প্রবর্তন হয়েছিল যখন অবতারদের মধ্যে বুদ্ধ পঞ্চম অবতার বলে গণ্য হতেন। বুদ্ধের পঞ্চম অবতার বলে গণ্য হবার কারণও সঙ্গত। বুদ্ধের মূর্তি তাসে জগন্নাথের মূর্তি, কেবল মাথা ও হাতসহ দেহকাণ্ডের মূর্তি। সুতরাং নৃসিংহ (অর্ধনর ও পশু) এবং বামনের (পূর্ণ নর) মধ্যবর্তী স্থান তিনি অধিকার করতে পারেন স্বচ্ছন্দ্যে। সেই জন্য নিম্নতম জীব মৎস থেকে পূর্ণ মানব পর্যন্ত ক্রমবিকাশের স্তরে জগন্নাথমূর্তি-বুদ্ধের স্থান পঞ্চম। খুব যুক্তিসঙ্গত স্থান।

দ্বিতীয়তঃ, দশাবতার তাসে বুদ্ধের প্রতীকচিহ্ন 'পদ্মফুল'। সুতরাং এমন এক সময়ে দশাবতার তাসের বিকাশ হয়েছিল, যখন বুদ্ধ 'পদ্মপাণি' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। পদ্মই তাঁর প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সেটা হয়েছিল বঙ্গদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের আধিপত্যের যুগে, ৮০০ থেকে ১০০০ খ্ৰীস্টাব্দের মধ্যে, পালরাজাদের রাজত্বকালে অথবা তার কিছুকাল আগে।

এগুলি ছিল শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী'র যুক্তি, অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষকই শাস্ত্রী মহাশয়ের এই যুক্তি কে 'শাস্ত্রীমশায়ের বৌদ্ধবায়' বলেন। কিন্তু এই ধরণের মন্তব্য করার আগে অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, বাংলার ও বাঙালির সংস্কৃতির মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব কম নয়। অনার্য কৌম-সংস্কৃতির সঙ্গে এই বৌদ্ধ প্রভাব সর্বত্র মিলে মিশে রয়েছে - বাঙালির উৎসব-পার্বণে, লৌকিক খেলাধূলায়, দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতিতে ও মূর্তিতে। দশাবতার তাস পালযুগে উদ্ভাবিত হওয়া আদৌ আশ্চর্যের নয়। মল্লরাজা তখন মল্লভূমের অধীশ্বর হয়েছেন। বিশেষ করে দশাবতার তাসের চিত্র এবং সেই চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি দেখলে মনে হয়, পালযুগের সমৃদ্ধিকালেই এই খেলা, এই শিল্প ও শিল্পীদের বিকাশ ঘটেছিল। তারই ঐতিহ্য বহন করছেন বিষ্ণুপুরের ফৌজদার ও সূত্রধররা। আজ তাঁদের বংশ প্রায় লুপ্ত বলা চলে।

'সুত্রধর'রাই ছিলেন বাংলার শিল্পী। 'কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্র' - এই চারশ্রেণীর সুত্রধর বা শিল্পী ছিলেন। কাষ্ঠ-শিল্পীরা কাঠের কাজ করতেন, পাষাণ-শিল্পীরা ছিলেন ভাস্কর, মৃত্তিকা-শিল্পীরা মাটির মূর্তি-পুতুল-পাত্র গড়তেন, আর চিত্রশিল্পীরা আঁকতেন চিত্র। সকলেই 'সুত্রধর' বলে পরিচিত ছিলেন তখন, কিন্তু এখন 'সুত্রধর' বলতে আমরা শুধু কাষ্ঠশিল্পী বুঝি। বুঝলেও এখন কাষ্ঠশিল্পের শুকনো কাঠটুকুই আছে, শিল্প নেই। বিষ্ণুপুরের মল্লভূমে যাঁরা শিল্পী ছিলেন তাঁরা 'সুত্রধর' বলেই পরিচিত, 'ফৌজদার'রা কেবল পরিচিত রাজোপাধিতে। মল্লভূমের মৃত্তিকা-শিল্পী, পাষাণ-শিল্পী, কাষ্ঠ-শিল্পী ও চিত্র-শিল্পী অধিকাংশই 'সুত্রধর' ও 'ফৌজদার' বলে পরিচিত ('পাল'-ও আছেন)। মৃত্তিকাশিল্পীদের মধ্যে গদাধর ফৌজদার, সতীশ ফৌজদার, কেদার সুত্রধর প্রভৃতির যথেষ্ঠ সুনাম ছিল এবং দশাবতার তাসচিত্রণেও তাঁরা প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাম্প্রতিক অতীতে যতীন ফৌজদার, সুধীর ফৌজদার, পটল ফৌজদার, ভানুপদ পাল, অনিল সুত্রধর প্রভৃতি শিল্পীরা বিষ্ণুপুরে সুপরিচিত। বর্তমান বিষ্ণুপুরের চিত্রকরদের চিত্রবিদ্যার পারদর্শীতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে কারণ বর্তমান সমাজে এঁদের চিত্র বা মূর্তির সমাদর নেই। জীবন সংগ্রামে এঁরা সকলেই প্রায় বিপর্যস্ত এবং বংশগত বিদ্যার চর্চাতেও উদাসীন। কিছুকাল পরে চিত্রবিদ্যার এই চর্চাই হয়ত লোপ পেয়ে যাবে।

দশাবতার তাস স্বচক্ষে না দেখলে তা তৈরি করার প্রণালীর মধ্যে বাস্তবিকই কতখানি চিন্তা ও উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় আছে, তা বোঝা যায় না। অনেক গবেষক ও লেখক ফৌজদার বংশের বংশধরদের কাছ থেকে দশাবতার তাসের চিত্রণপ্রণালী সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাসগুলি বৃত্তাকার এবং ব্যাসবৃত্ত প্রায় চার ইঞ্চির মতন। রীতিমতো মজবুত, শক্ত তাস, কারণ এই তাস খেলার জন্য তৈরি করা হয়, সাজিয়ে রাখার জন্য নয়। তাস তৈরি করার প্রণালীটি বেশ বিচিত্র। প্রথমে কাপড় তিনভাঁজ করে পর-পর সাজিয়ে আঁঠা দিয়ে সাঁটা হয়। আঁঠা হল তেঁতুলের বীজের আঁঠা বা 'মাড়ি'। তেঁতুলবীজের মাড়ি দিয়ে বেশ ভালো করে সেঁটে খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকাবার জন্য খড়িমাটির প্রলেপ একাধিকবার দেওয়া হয়। এরপরে 'ঝামাপাথর' দিয়ে ঘষে উপরটা যতদূর সম্ভব মসৃণ করে নেওয়া হয়। একে বলে তাসের 'জমিন' প্রস্তুত করা। জমিন প্রস্তুত করতে বেশ সময় লাগে। জমিন তৈরি হবার পরে চক্রাকারে সেগুলি কেটে ফেলা হয়। তাসের আকার অনুযায়ী কাটা হয়। তারপরে আরম্ভ হয় চিত্রাঙ্কন। বিভিন্ন অবতার, তাদের উজীর ও প্রতীকচিহ্ন সহ দশ থেকে টেক্কা পর্যন্ত সমস্ত ছবি আঁকা হয়। নানা রং দিয়ে ছবি আঁকা হয় এবং তার কোনোটাই বিদেশি রং নয়। আঁকা শেষ হবার পরে মেটে সিঁদুর ও গালা টেনে তাসের পিঠ তৈরি করা হয়। এই পিঠ তৈরি করার পদ্ধতিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাসের একদিকে ছবি আরেকদিকে এই মেটে সিঁদুর ও গালার প্রলেপ থাকে। তাসগুলিকে রঙের ব্যাকরণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন রঙের পটভূমিকায় বিচিত্র সব রঙের অদ্ভুত সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাসগুলি আঁকা হয়। দশাবতার তাসের এই রঙের সামঞ্জস্য ও নকশা থেকে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত তাঁতশিল্পীরা কাপড়ের পাড় তৈরি করতেন। দশাবতার তাস সামনে রেখেই তাঁরা কাপড়ের আঁচলা ও পাড় বুনতেন। 'পাটরাঙ্গা' নামে স্থানীয় তন্তুবায় সম্প্রদায় দেশীয় পদ্ধতিতে নানা রকমের রঙও তৈরি করতেন।

এখন বিষ্ণুপুরের সকল শ্রেণীর শিল্পীরাই প্রায় লোপ পেয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের শিল্পকলার প্রাচীন ঐতিহ্যটুকুই কেবল আছে, ঐতিহাসিক স্মৃতির মতন, শিল্পের নিদর্শন বিশেষ নেই। দশাবতার তাসও আর কিছুকালের মধ্যে একেবারে লোপ পেয়ে যাবে বলে মনে হয়। কারণ তাস না আঁকতে পারলে খেলা বন্ধ হয়ে যাবে, এবং তাস যাঁরা আঁকবেন তাঁরা যদি অন্নের জন্য বংশগত পেশা ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হন, তাহলে তাস আঁকা ও তাসখেলা দুই-ই লুপ্ত হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি ?

0 Comments