রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চট্জলদি কবিতা

মু ক্তি দা শ

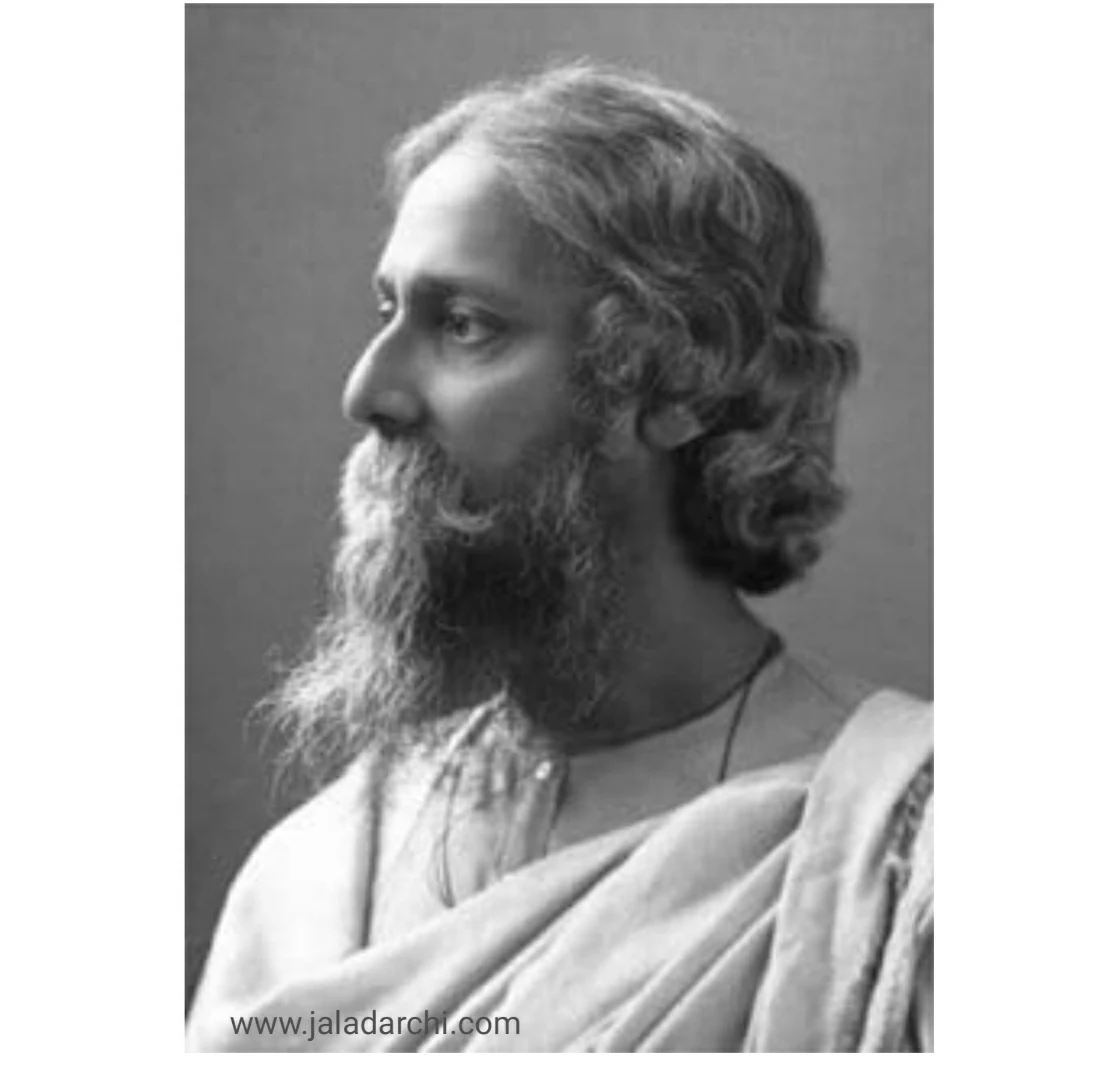

গুরুগম্ভীর মেঘের মধ্যেই যেমন অন্তর্লীন হয়ে থাকে বর্ষাপ্রবণ সিক্তকোমল উচ্ছ্বাস, শ্মশ্রুগুম্ফবেষ্টিত জোব্বা পরিহিত রবীন্দ্রনাথের দার্ঢ্য ব্যক্তিত্বের আড়ালেও তেমনি সদাই প্রবহমান এক রসসিক্ত প্রাণোচ্ছল ধারা। তাঁর ধ্রুপদী কবিতাগুলির অতলতা এবং সেই সূত্রে অর্জিত ‘বিশ্বকবি’ খেতাব তাঁকে এমন এক গম্ভীর মর্যাদার আসনে বসিয়ে দিয়েছে, যেন সেখানে লঘু চপলতার কোনো স্থান নেই। সাহিত্যের যে-কোনো শাখাতেই তাঁর অনায়াস সাফল্য, অবাধ বিচরণ বিশ্বসাহিত্যে তাঁকে প্রায় প্রবাদপুরুষ রূপে চিহ্নিত করেছে। তবু মূলত তিনি কবিই। বিশ্বকবি। নোবেলবিজয়ী। তাঁর কবিতার ভাববস্তুর গভীরতা বিদগ্ধব্যাক্তি মাত্রেরই মনের খোরাক। কিন্তু এসব কথা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, এত বড়মাপের মানুষ হলেও রবীন্দ্রনাথ তো আসলে রক্তমাংসের মানুষই। এবং তিনিও, অতএব, লঘু রসিকতায় কম যান না। আত্মসমাহিত গম্ভীর ভাবুক, কবি ও দার্শনিকোচিত বিশ্ব ব্যক্তিত্ববান রবীন্দ্রনাথের যে ভাবমূর্তি, তার থেকে রঙ্গরস-কৌতুক-পরিহাসপ্রিয় লঘুরসসিক্ত রবীন্দ্রনাথের এই মনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে-কোনো ভাব-ভাবনা বা সামান্য রসিকতাকেও নিমেষে ছন্দোবদ্ধ করে কবিতা বা ছড়ায় পরিণত করে ফেলতে তিনি অদ্বিতীয়। তবে তাঁর এই লঘু মনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সান্নিধ্যে আসতে পেরেছেন কেবল তাঁর আত্মীয়-পরিজন ও পরিচিতজনরা, সমগ্র পাঠককুল নিশ্চয়ই নয় – যা খুবই স্বাভাবিক। হাস্যপরিহাসে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা ও অভ্যস্ততা যেমন সীমাহীন, তেমনি নিছক পরিহাসচ্ছলে ছন্দের অভিনব যাদু ও চমকপ্রদ অন্তমিল ঘটিয়ে তাৎক্ষণিক কবিতা বা ছড়াসৃষ্টিতেও তিনি অবিসংবাদিত।

.

নাতনি জয়ার বিয়েতে শুভেচ্ছাজ্ঞাপক একটি অতীব সুন্দর ও মজাদার ছড়া দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। জয়া কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। তার বিয়ে হয় কুমুদপ্রসাদ সেনের পুত্র কুলদাপ্রসাদের সংগে। কুলদাপ্রসাদের পিতামহ গুরুপ্রসন্ন সেন ছিলেন পাটনার প্রথিতযশা আইনজীবী। কুলদাপ্রসাদরা তিন ভাই – সুহৃৎকুমার, প্রদ্যোৎকুমার, কুলদাপ্রসাদ এবং এক বোন, মালতী। এঁরা সকলেই শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। কুলদাপ্রসাদের ডাকনাম, মটরু। সেই মটরুর সংগেই বিয়ে হলো জয়ার। আর সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ পাঠালেন এইভাবে –

তোমাদের বিয়ে হল ফাল্গুনের চৌঠা,

অক্ষয় হয়ে থাক সিঁদুরের কৌটা,

সাতচড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে

নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে,

শাশুড়ি না বলে যেন, ‘কি বেহায়া বৌটা!’

ছড়াটির সৌষ্ঠব যে অনবদ্য, শুধু তাই নয় – সাধারণ মেয়ে জয়ার বিয়ের তারিখটিও রবিঠাকুরের কলমে কেমন অক্ষয় হয়ে থাকলো – ‘ফাল্গুনের চৌঠা’।

স্কুল-কলেজের পড়ুয়া ছেলেমেয়েরাও চিঠিতে অনুরোধ জানিয়ে কবিকে নানান বিষয়ে কবিতা বা ছড়া লিখে দেবার জন্যে নাস্তানাবুদ করে দিতো। একবার শান্তা নামে একটি মেয়ে আবদার জানিয়ে কবিকে চিঠি লিখলো যে, তার নাকি কবিতা লেখার খুব আগ্রহ। সে কবিতা-টবিতা লেখেও। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিলের কথা হলো, কিছুতেই জুৎসই অন্তমিল আসে না তার হাতে। তারপর সে একটি লাইন লিখে দিল -

'সারাদিন বসে আছি জানালার ধারে'

এবং এবার কবির কাছে তার আবদার, এই লাইনটা ধরে কবিকে পুরো কবিতাটা বানিয়ে দিতে হবে - দু'চার লাইন যা হোক !

তাই সই। কবি লিখলেন -

সারাদিন বসে আছি জানালার ধারে,

উদাস ফাগুন হাওয়া ডাকিছে আমারে।

বাইরে চাঁপার বনে লাগে সেই হাওয়া -

মনে মনে জাগে সাধ বসে গান গাওয়া !

লিখে খামে পোরার আগে কে জানে কী মনে হলো কবির, একটু স্পেস দিয়ে আর একটা লাইন জুড়ে দিলেন -

'আকাশে মেঘের তরী চলে ভেসে ভেসে'

এবং লিখে দিলেন - 'এটার সঙ্গে একলাইন তুমিই মিলিয়ে নিও।'

রবীন্দ্রনাথের যৌবনে কখনো জোড়াসাঁকোর বিশেষ একটি ঘরে, কখনো বা প্রিয়নাথ সেনের ৮নং মথুর সেন লেনের বাড়িতে বসতো সাহিত্যিকদের আড্ডা – স্বয়ং রবি যার মধ্যমণি। আড্ডার নামও তাই ‘রবিচক্র’। একে সাহিত্যিকদের তীর্থও বলতেন অনেকে। এবং এর অমোঘ আকর্ষণে সে-সকল সাহিত্যিকরা নিয়মিত জমায়েত হতেন তাঁদের মধ্যে ‘রবিচ্ছায়া’র সম্পাদক যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, বিহারীলাল, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এই আড্ডায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আর একজন বিশেষ বন্ধুর অভাব খুবই বোধ করতেন। তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। রবীন্দ্রনাথের থেকে মাত্র বছরখানেকের বড়। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ – সাহিত্যজগতে এই বিশাল দুই মহীরুহের মধ্যে সেতু রচনার কৃতিত্ব এই শ্রীশচন্দ্রেরই। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই কর্মসূত্রে শ্রীশচন্দ্রকে কলকাতার বাইরে কাটাতে হতো। সুতরাং রবিচক্রে নিয়মিত হাজিরা দেওয়া তাঁর বরাতে ছিল না। একদিন বন্ধুবিরহে কাতর রবীন্দ্রনাথ রবিচক্রে বন্ধু শ্রীশচন্দ্রকে আকুল আমন্ত্রণ জানালেন –

রাজছত্র ফেলো শ্যাম

এসো এই ধরাধাম

কলিকাতা যার নাম

কিংবা ক্যালকাটা।

ঘুরেছিলে এইখেনে

কত রোডে, কত লেনে

এইখেনে ফেলো এনে

জুতোসুদ্ধ পা-টা।

রবীন্দ্রনাথের আর এক বন্ধু লোকেন পালিত। কলকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিতের পুত্র। লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ওঁরা সহপাঠী ছিলেন। সেইখানেই আলাপ। পরে ঘনিষ্ঠতা ও সখ্যতা। খুব সিগারেট-অনুরক্ত ছিলেন লোকেন। একেবারে ‘চেইন স্মোকার’ যাকে বলে। ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে বসে দুই বন্ধুতে মিলে শ্বেতাঙ্গিনী সহপাঠিনীর সাথে যৌবনোচিত চাপল্যে খুনসুটিও করেছেন পর্যন্ত। পাঠান্তে দেশে ফিরেও এই বন্ধুত্বের বর্ণময় রং একটুও ফিকে হয়নি। বরং একসময় দেখা গেল, লোকেন পালিত রবিচক্রের একজন অন্যতম নিয়মিত সদস্য হয়ে পড়েছেন। একসময় সাহিত্যতত্ব নিয়ে দুইবন্ধুর মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয়েছিল, তা আজও বাংলাসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ক্ষণিকা’ কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন এই অভিন্নহৃদয় পরমসুহৃদ বন্ধুবর লোকেন পালিতের উদ্দেশে। এবং সেই সুবাদে কবির লেখনীস্পর্শে লোকেন পালিত আজও অমর –

‘ক্ষণিকা’রে দেখেছিলে ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়,

সাজিয়ে তারে এনে দিলেম ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়।

আশা করি নিদেনপক্ষে ছ’টা মাস কি এক বছরই

হবে তোমার বিজনবাসে সিগারেটের সহচরী।

কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে,

কতকটা কি অগ্নিকণায় ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে?

কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে আপনি খসে পড়বে ধুলোয়,

তারপরে সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে বিদায় কোরো ভাঙা কুলোয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বইয়ের প্রুফ সংশোধন করতেন নিজেই। এই কাজে তাঁর ক্লান্তিও নেই, বিরক্তিও নেই। বরং বেশ মজাই পেতেন। তাঁর প্রুফ দেখার চিত্রটি তিনি নিজেই কৌতুক করে মাত্র কয়েকটি লাইনে যথাযথ এঁকেছেন –

লাইব্রেরিঘর, টেবিল ল্যাম্পো জ্বালা, -

লেগেছি প্রুফ কারেকশনে গলায় কুন্দমালা,

ডেস্কে আছে দুই পা তোলা, বিজনঘরে একা –

শেষবয়সে কবির লেখা পাবার জন্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকদের কাছ থেকে এমন ঘন ঘন তাগিদ আসতো যে, রবীন্দ্রনাথ আর পেরে উঠতেন না। কবির লেখা ছাপাবার জন্যে সবাই তখন হন্যে, মরীয়া! কিন্তু –

অবকাশ ঘোরতর অল্প,

অতএব কবে লিখি গল্প।

সময়টা বিনা কাজে ন্যস্ত

তা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।

তাই ছেড়ে দিতে হল শেষটা

কলমের ব্যবহার চেষ্টা।

ছন্দ ও অন্তমিলের ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের এমনই মজ্জাগত যে, কারও সংগে এমনি সাধারণভাবে দুটো কথা বলতে গেলেও বিনা আয়াসে কখন যেন তা ছন্দের শৃঙ্খলায় বাঁধা পড়ে যায় – হয়তো বা কবির অজান্তেই।

বৃদ্ধ অসুস্থ কবিকে দেখাশোনা, সেবাশুশ্রূষা করার ভার তাঁর দৌহিত্রী নন্দিতার ওপর। একদিন দুপুরে নন্দিতা কবিকে যথারীতি ওষুধ খাওয়ানোর জন্যে ঘরে ঢুকেই শুনতে পেলেন –

প্রখর দুপুরে কৃপা নিয়ে এলে নন্দিতা –

আসলে ওষুধ গেলাতে এসেছ,

বুঝিনি প্রথমে ফন্দিটা!

সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে কবি সদা-সচেতন। একবার শান্তিনিকেতনের শিক্ষক-ছাত্ররা মিলে একটা সভা করবেন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে সেই সভায় পৌরহিত্য করার আমন্ত্রণ জানালো হলো। কবি উপস্থিত থাকতে সম্মতও হলেন। সময় ধার্য করা হয়েছে সাড়ে পাঁচটা। যথাদিনে যথাস্থানে এবং যথাসময়ে কবি এসে দেখেন, সভাস্থলে তখনও মরুভূমির নিস্তব্ধতা – একটা দারোয়ান পর্যন্ত নেই। কি আর করেন কবি! একটা চিরকুটে লিখলেন –

এসেছিলেম ঠিকসময়ে

দেখলেম কেউ নেই,

আমার সাড়ে পাঁচটা জেনো

পাঁচটা তিরিশেই।

লিখে টেবিলের ওপর চিরকুটটা পাথরচাপা দিয়ে নীরবে ফিরে এলেন কবি।

2 Comments

চমৎকার উপভোগ্য রচনা। কিন্তু প্রথম দিকটা খটোমটো ভঙ্গিতে লেখা।

ReplyDeleteসরস লেখা পড়তে প্রাথমিক অসুবিধা হচ্ছিলো।

ভীষণ ভালো লাগলো। ধন্যবাদ।

ReplyDelete