ছোটোবেলা বিশেষ সংখ্যা -১৩১

সম্পাদকীয়,

ছোটোবন্ধুরা, ছোট্ট ছোট্ট পায়ে ছোটোবেলা ১৫০ সংখ্যার দিকে এগোচ্ছে অর্থাৎ তিন বছরের দিকে। তারমানে স্কুলে ভর্তির সময় হয়ে যাচ্ছে ছোটোবেলার, তাই না? আর স্কুলে ভর্তি মানে অনেক নিয়ম, মাস্টারমশাইদের বকুনি, আর লেখাপড়া নাচ গান আঁকা শেখা। হ্যাঁগো, এখন থেকে স্কুলে ভর্তির জন্য প্রস্তুত হতে ছোটোবেলা নতুন নতুন অনেক কিছু জানবে যা এতদিন জানতো না। এই যেমন রাজীব আঙ্কেল বিদেশী কবির কবিতা অনুবাদ করে দিলেন। এটা পড়লে অনুবাদ কবিতা সম্বন্ধে জানা যাবে। ছোটোবেলার শিক্ষকমন্ডলী - ছোটোবেলার পাঠকরা। এমনই এক শিক্ষক মলয় জেঠু তাঁর পাঠ প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, এবার ছোটোবেলা যেন বানানের দিকে নজর দেয়। বেশ তাই হবে। তোমরা এতদিনে মোবাইলে বাংলা টাইপ শিখে গেছো আমি জানি। তবে হেডমাস্টার মশাই ঋত্বিক আঙ্কেল বলেছেন, টাইপের সময় যতি চিহ্নের পরে স্পেস দেবে, আগে নয়। কি বোঝা গেল কিছু? না রে বাবা অত ভয় পাবার কিছু নেই। স্কুল মানে শুধুই নিয়ম তা কিন্তু নয়, স্কুল মানে মজাও। এবারের ছোটোবেলায় বাসবদত্তা আন্টি মহাবালেশ্বর ভ্রমণের গল্প বলেছে। আর শ্রীকান্ত আঙ্কেলের লাচুঙের নেকড়ের গল্প শুনতে শুনতে সিকিম ভ্রমণ তো আছেই। সুতরাং ছোটোবেলা ছোটো ছোটো পায়ে এগিয়ে চলুক তার লক্ষ্যে। ছোটোবেলার সেই বাসনার কথা জানতে পেরে কল্যাণ আঙ্কেল প্রচ্ছদের জন্য অসাধারণ ছবি তুলে পাঠিয়েছে। ছবি এঁকে পাঠিয়েছে শুভঙ্কর আর শ্রেয়া। আর বিশ্ব নৃত্য দিবস নিয়ে লিখে পাঠিয়েছে দোলনচাঁপা আন্টি। সুতরাং বড়ো হওয়া মানেই শুধু দায়িত্ব বেড়ে যাওয়া নয়, খুশির সঙ্গে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করাও বটে। এসো ছোটোবেলাতেই আমরা আরো দায়িত্ববান হয়ে উঠি। ঠিক কিনা? - মৌসুমী ঘোষ।

শ্রেয়া চক্রবর্তী

একাদশ শ্রেণী, অশোক মেমোরিয়াল পাবলিক স্কুল, ফরিদাবাদ, নিউ দিল্লী

জঙ্গল মহলের গল্প

কাউকে কখনও ভয় দেখিও না

চিন্ময় দাশ

যে দিকেই চোখ যায় টিলা, ডুংরি, চাটান। আর ঘন জঙ্গল। সেই বনের ভিতর, এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটানো ছোট ছোট গ্রাম ।

তো, তারই একটা গ্রামে থাকতো এক দেহরি (পুরোহিত)। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে পূজাপাঠ করে বেড়ায় সে। আসলে, এ তল্লাটে আর কোন দেহরি নাই। ঐ একজনই ভরসা। আর, তাই নিয়ে ভারি গুমোর লোকটার। দেমাকে পা পড়ে না মাটিতে।

এক বছর ভারি গরম। বেলা না বাড়তেই, বাতাসে আগুনের হলকা। পাশেই সুবর্ণরেখা বয়ে চলেছে। কিন্তু ঐ নামেই নদী। ধু-ধু বালিতে ঢাকা। বালির সমুদ্র যেন। তার ভিতর দিয়ে, সরু ফিতের মতো, একটা জলের রেখা বয়ে যাচ্ছে এঁকে বেঁকে।

টিলা-ডুংরি পার হয়ে যেতে হয় দেহরিকে। চড়াই-উৎরাই ভাঙতে হয়। হাঁস-ফাঁস গরমে ভারি হয়রাণ হতে হয় লোকটাকে।

একদিন কাজে বেরিয়েছে দেহরি। বেলা এমন কিছু বাড়েনি। তাতেই আগুনের মতো তাত হয়েছে বাতাসে। আই-ঢাই অবস্থা। আসলে, বয়সও তো হয়েছে। তিন-কুড়ি ছুঁই-ছুঁই করছে। একটুতেই বুকে হাঁফ ধরে যায়।

লোকটা ভাবল, একটু জিরিয়ে নিই। সামনে একটা মহুল গাছ দেখে, এগিয়ে গেল দেহরি।

গাছের তলায় এসে, থমকে গেল। একটা কাঠবেড়ালি দখল করেছে জায়গাটা। লম্বা লেজখানা ছড়িয়ে আছে মাটিতে। আরাম করে ঘুম লাগিয়েছে পুঁচকেটা।

দেখে ভারি রাগ হয়ে গেল দেহরির। ‘আমি গরমে হাঁপিয়ে মরে যাচ্ছি। আর এ ব্যাটা আরাম করে ঘুমাচ্ছে! আর, ঘুম বলে ঘুম! আস্ত একটা জলজ্যান্ত মানুষ এসে একেবারে তোর গায়ের উপর দাঁড়িয়েছে, সে হুঁশও নাই। দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।‘

মহুল ঝরছে এখন। ভালুক বেরোচ্ছে খুব। তাই, ঝোলায় একটা শিঙা রাখে দেহুরি। শিঙাটা বের করল ঝোলা থেকে। মুখে মিটিমিটি হাসি। কাঠবেড়ালির দিকে ঝুঁকে, জোরসে লাগালো এক ফুঁ।

আর যায় কোথায়? তিড়িং করে এক লাফ। ছি্টকে উঠেছে পুঁচকেটা। তারপর? তার পর আর কী। থপ করে মাটিতে পড়েই, একেবারে ভোঁ-কাট্টা।

খানিকটা ছুটে, দাঁড়িয়ে পড়ল কাঠবেড়ালি। আচমকা এমন বেমক্কা শব্দটা এলো কোত্থেকে? কোন দিন তো শুনিনি। পেছন ফিরে চেয়ে অবাক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে একটা লোক। হাতে একটা রামসিঙা। কাঠবেড়ালির মনে পড়ল, মাঝে মাঝে এদিক দিয়ে যায় লোকটা।

হেসেই চলেছে মানুষটা। হাসি যেন থামতেই চায় না তার। আসলে, ভয় পেয়ে পুঁচকেটা যেভাবে লাফিয়ে উঠল, যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে ব্যাটা। তারপর পড়ে গেল একেবারে চিৎপটাং হয়ে। দেখে হাসিতে পেট ফেটে যাবার জোগাড় দেহরির।

হাসি থামলে, খোশমেজাজে আবার চলতে শুরু করল লোকটা। বেচারা কাঠবেড়ালি কী আর করে। সেও ঢুকে পড়ল একটা ঝোপের ভিতর।

সেদিন কাজ সেরে বেরোতে একটু বেশিই দেরি হয়েছে দেহরির। বিকেলে একটু ঝড়বৃষ্টি হোল। তাতেই আটকে যেতে হয়েছিল। যখন মাঝরাস্তায়, সূর্য ডুবে গেল ঝুপ করে। ঘন অন্ধকার নেমে এলো চার দিক জুড়ে।

কী করা যায় এখন? ভারি ভাবনার কথা। এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাত। রাস্তার ঠাওর করা দায়। এক পাও এগোন যায় না। বাড়ি ফিরবে কী করে? দেহরির তো মাথায় হাত। কোথাও একটু ঠাঁই না জুটলে, হয় ভালুক ছিঁড়ে খাবে, নয় তো, চিঁড়েচ্যাপ্টা হতে হবে হাতির পায়ে।

মাথায় একেবারে আকাশ ভেঙে পড়ল দেহরির। অসহায়ের মতো এদিক ওদিক চাইছে।

হঠাসৎই কী আনন্দ, কী আনন্দ! দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। যদিও খুবই ছোট। তা হোকগে, আলো তো। আর, আলো মানে মানুষজন কেউ না কেউ আছে নিশ্চয়। ঘরবাড়িও থাকতে পারে। আর, তা যদি থাকে, তাহলে তো কথাই নাই। মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই জুটবে নিশ্চয়।

মনে বেশ একটা পুলকের ভাব। আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ চলবার পর, হুঁশ হোল তার। অমনি বুকটা ছাঁত করে উঠল। ব্যাপারটা কী? এতটা পথ চলে এসেছে, কিন্তু আলোটা কাছাকাছি হচ্ছে না। যেন সে যত এগোচ্ছে, আলো পিছিয়ে যাচ্ছে ততটাই! ব্যাপারখানা কী?

ভয়ে বুক ঢিপঢিপ। এই অন্ধকার রাতে জিন-পরীর পাল্লায় পড়ে গেল নাকি? ভাবতেই হিম হয়ে এলো বুকের ভিতরটা। চিৎকার করে উঠতে গেল। অবাক কাণ্ড। আওয়াজ বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে।

খানিক বাদে মনে হোল, না, যা ভেবেছে তা নয়। এবার যেন আলোটাই এগিয়ে আসছে এদিকে। তার সাথে একটা শব্দও ভেসে আসছে। অনেকটা একেবারে কান্নার মত একটা শব্দ।

মনে খটকা লাগল লোকটার কান্না? না কি গুনগুন করে মন্ত্র আওড়াচ্ছে কেউ?

আলোটা কেছে এসে পড়েছে অনেকখানি। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবার। মারা গেছে কেউ একজন। চারজন লোক বয়ে নিয়ে আসছে তাকে। সামনে একটা লোক। বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াচ্ছে নীচু গলায়। সুরটা একেবারে কান্নার মত।

ভীষণ ভয় হোল দেহরির। এই আঁধার রাতে মরা মানুষ দেখব? ঝটপট একটা গাছে চড়ে পড়ল সে। আর, বিপদটা হোল তাতেই।

লোকগুলো এসে থামবি তো থা্ম, থামল সেই গাছতলাতেই। দুটো লোক মিলে ঝুপ ঝুপ করে গর্ত খুঁড়তে লেগে গেল।

দেহরির তো একেবারে কাহিল অবস্থা। হাত-পা শিথিল হয়ে আসছে। সেই গর্তে নিজেই না পড়ে যায়। গাছের ডাল জাপটে ধরে, বসে রইল কোন মতে।

কাজ শেষ হোল একসময়। মরা মানুষটাকে গর্তে নামিয়ে, চলেও গেল লোকগুলো। একটা শুকনো ডালে আগুন জ্বেলে, পুঁতে দিয়ে গেল গর্তটার গায়ে। তার টিমটিমে আলোয় কেমন যেন ভুতুড়ে হয়ে উঠল জায়গাটা।

একেবারে নীচেই একটা মরা মানুষ। এই নির্জন শুনশান রাত। কাকপাখিটিও জেগে নাই কোথাও। হিম বরফ হয়ে আসছে বুকের ভিতরটা।

এভাবে সারা রাত কাটানো ভারি কঠিন কাজ। দেহরি ভাবল, যে ভাবেই হোক, সরে পড়তে হবে এখান থেকে।

চুপিসারে নামতে লাগল গাছ থেকে। একটু নামে, একবার চারদিকে তাকায় চোখ মেলে। আবার একটু নামে, আবার তাকায়। নীচে নেমে, চোখ গেল গর্তটার দিকে।

লম্বা হয়ে শুয়ে আছে দেহটা। চোখ দুটো ড্যাবডেবে খোলা। তাকিয়ে আছে তারই দিকে। ডাকছেও যেন—আয়, আয় এদিকে।

ভয়ে থরথর করে কাঁপছে দেহরি। পালিয়ে যাবে, সে শক্তিটুকুও নাই পায়ে। এবার হোল কী, গর্ত ছেড়ে উঠে এল দেহটা। যেন আঁকড়ে ধরবে তাকে।

হায় ভগবান, এবার পালানো ছাড়া কোন পথ নাই। কিন্তু লাভ হোল না কোন। পায়ে সাড় নাই যেন। দু-তিন পা গেল কোন রকমে। তারপর ধপাস করে পড়ল আছাড় খেয়ে। আর কিচ্ছুটি মনে নাই।

চোখের পাতা দুটো খুলল, রোদ এসে পড়ল যখন। সকাল হয়ে গেছে। আলোয় ঝলমল করছে চার দিক। মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছে, সারা শরীর ধুলোয় মাখা।

উঠে বসে, প্রথম তাকালো গর্তটার দিকে। অমনি আকাশ ভেঙে পড়ল যেন। কোথায় গর্ত, আর কোথায়ই বা মরা মানুষ! গর্ত তো দূরের কথা, একটা কোপ পড়েছে মাটিতে, তার চিহ্নটুকুও নাই। আগুনে পোড়া ডালটারও চিহ্ন নাই কোথাও। সব যেন উবে গিয়েছে কর্পূরের মত। ভারি অবাক হয়ে গেল দেহরি।

যাকগে সব। ভেবে মাথাটাকে গুলিয়ে ফেলে, লাভ নাই। পৈত্রিক প্রাণটা বেঁচেছে, এটাই কতো না কতো। ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরতে পারলে, বাঁচা যায়। দু’হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে নিল একবার।

পা বাড়াতে যাবে, সামনে সেই কাঠবেড়ালি। যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হোল পুঁচকেটা। লেজ উঁচানো। সামনের দুটি পা তুলে চেয়ে আছে লোকটার দিকে।

দেহরি পা ফেলতে যাবে, অমনি কাঠবেড়ালি বলে উঠল—‘শোনগো, পুরুতঠাকুর! কাউকে কখনো ভয় দেখাতে নাই। বিশেষ করে যারা তোমার চেয়ে ছোট, তাদের তো কখনওই নয়। তাতে ভয় ঢুকে যাবে তোমার নিজের মনেই। ছোট জীবের এই কথাটা মনে রেখো। তাতে লাভই হবে আখেরে।'

পা ফেলা হোল না। থ’ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দেহরি। লেজ নাচাতে নাচাতে, একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল কাঠবেড়ালিটা।

(ঝাড়্গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানায়, সুবর্ণরেখা নদীর কোলে, ভালিয়াচাটি গ্রামের লোধাপাড়া থেকে সংগৃহিত।)

শুভঙ্কর সেন, ষষ্ঠ শ্রেণী, সোদপুর হাই স্কুল,উত্তর ২৪ পরগণা

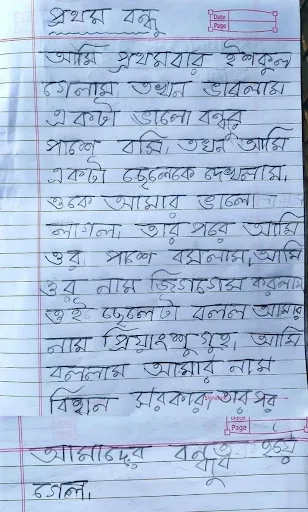

প্রথম বন্ধু

বিহান সরকার

ক্লাস : KG, প্রফুল্লনগর নার্সারি অ্যান্ড কেজি স্কুল, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

আমি প্রথমবার ইশকুল গেলাম তখন ভাবলাম একটা ভালো বন্ধুর পাশে বসি। তখন আমি একটা ছেলেকে দেখলাম। ওকে আমার ভালো লাগল। তার পরে আমি ওর পাশে বসলাম। আমি ওর নাম জিগগেস করলাম। ওই ছেলেটা বলল আমার নাম প্রিয়াংশু গুহ। আমি বললাম আমার নাম বিহান সরকার। তার পর আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

ধারাবাহিক ভ্রমণ

মহাবালেশ্বরের পথে বাসবদত্তা কদম

পর্ব ১

পশ্চিমঘাট পর্বতের গা বেয়ে পাহাড়ি সরীসৃপের মতো নি:শব্দে উঠে আসছে মারাঠা সৈন্যদল।

তার আগেই শুরু হয়ে গেছে এই প্রতাপগড় দূর্গ বাঁধবার কাজ।

পশ্চিমঘাটের সেই অঞ্চলে তখন রাজত্ব করছেন বিজাপুরের আদিলসাহি সুলতানত। সিংহাসনে চন্দ্ররাও। দিল্লির মসনদে তখনও শাহজাহান। ঔরঙ্গজেব অন্য যুবরাজদের একজন। দারাসুকো পড়ছেন বিভিন্ন পুঁথি আর শাস্ত্র। শিখছেন বিভিন্ন বিদ্যা।

মহারাষ্ট্রের পাহাড়ি অঞ্চলে তখন একমাত্র স্বাধীন রাজা ছত্রপতি শিবাজির রাজত্ব। শিবাজির রাজত্ব একটু একটু করে বিস্তৃত হচ্ছে।

কৃষ্ণা নদী ঝম ঝম করে নেমে আসছে পশ্চিমঘাটের পাহাড়ি গা বেয়ে। পাহাড়ের নুড়ি পাথর টুং টাং সঙ্গত করে, চলেছে কৃষ্ণার সঙ্গে।

তারপর সেই সৈন্যরা উঠে এলো একে একে। লাগলো ভয়ানক যুদ্ধ। জাবালির রাজার সঙ্গে শিবাজির সৈন্যদের। চন্দ্ররাও মারা গেলেন। তৈরী শেষ হলো প্রতাপগড় দূর্গ। এর বেশ কিছুদিন পর বিজাপুর সুলতানিয়তের আফজল খাঁ’এর সঙ্গে আবার বাধলো যুদ্ধ , শিবাজি আর তার মারাঠা বাহিনীর।

পশ্চিমঘাটের এই অঞ্চলকে বলা হয় সহায়দ্রি রেঞ্জ।

মহাবালেশ্বর মহাদেবের মন্দির এবং কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তিস্থল হবার কারণে বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিখ্যাত। কৃষ্ণা নদীর উৎসস্থল হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। মন্দির তৈরি হয়েছিল বহু প্রাচীনকালেই। নদী প্রাণের উৎস। সেই সৃষ্টির শুরু থেকে নদীকে কেন্দ্র করে চিরদিন আবর্তিত হয়েছে সভ্যতা। কৃষ্ণাও তার ব্যাতিক্রম নয়। তাই হয়ত বার বার হাত বদল আর ক্ষমতা বদল।

আমি শুনছি আর ভাবছি কৃষ্ণা নদী এখান থেকে নেমে মহারাষ্ট্র পেরিয়ে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে, মিশেছে গিয়ে সেই বঙ্গোপসাগরে। আমাদের কলকাতা পেরিয়ে গঙ্গা নদীও মিশেছে গিয়ে সেই বঙ্গোপসাগরে। গঙ্গা আর কৃষ্ণার কি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে দেখা হয়েছিল?

-কি ভাবছ অমন গাল ফুলিয়ে? শুনলে যুদ্ধের গল্প?

চমকে উঠে বলি--

-এই এত সুন্দর জায়গায় এত যুদ্ধ হয়েছিল ভাবা যায়! পাহাড়ের এত ওপরে।

-মারাঠি সৈন্যরা পাহাড়ি টিকটিকির মত পাহাড় চড়তে জানতো। শিবাজি নিজেও।

সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে, গর্বে তোমাদের আঙ্কেলের বুকটা মনে হচ্ছিল ফেটেই যাবে। নিজেও মারাঠি কি না।

আরে যা: এই এতক্ষণ ধরে বকবক করে চলেছি, তোমরা জিজ্ঞেস করবে তো, গল্পটা কিসের? রাজায় রাজায় যুদ্ধের? না কি... যেমন লেখা আছে এটা একটা ভ্রমণ কাহিনী? এটা ভ্রমণ কাহিনীই বটে। আর একটু সময় মন দিয়ে শুনলেই সব চরিত্র হাজির।

স্বীকার করে নেওয়াই ভালো আমি শুরুতেই সব বলে দিতে ভুলে গেছি। বলছি। বলছি। এক্ষুণি বলছি। অমন চোখ পাকিও না। ভয় লাগে।

সেবার গেছি একটা কাজ নিয়ে পুনে। ফিরে আসার কথা এক বৃহস্পতিবার সকালে ; হঠাৎ প্লেন কোম্পানির মেসেজ 'আপনাদের বিমানখানা বিশেষ কারণ বশত ক্যানসেল হয়েছে ' সে কি কথা! ক্যানসেল হয়েছে বললেই হয় নাকি। বাড়ি ফিরব কি করে? তারপর আর সব প্লেন কোম্পানির দরজায় দরজায় ঘুরছি, একখানা টিকিট দেবে গো। আমাদের যে কোম্পানির টিকিট তাদের আগামী চার দিন কোনো টিকিট নেই।

সুযোগ বুঝে সবাই দর হাঁকছে। তক্ষুণি টিকিট কিনতে গেলে যত টাকা লাগে, আমাদের ব্যাগে অত টাকা নেই। তাহলে কি করবো? চারদিন ধরে পুনে শহরে বসে থাকবো? এমা তাই হয় নাকি?

-মহাবালেশ্বর যাবে? এখান থেকে বেশি দূর না।

-যাবো। অবশ্যই যাবো। এতক্ষণ বলোনি কেন!

-কি মুশকিল,বলবার সময় দিলে কখন।

বোঝো কান্ড…আমি নাকি সময় দিই নি বলবার!

-কিভাবে যাবো?

-ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

এমন কপাল, মহাবালেশ্বর যাবার একটা ট্যাক্সিও মিললো না সেদিন একটা।

এরপর পুনের সরকারি বাস স্ট্যান্ড থেকে মহাবালেশ্বর গামী লাল রঙের সরকারি বাসে উঠে বসলাম।

( ক্রমশ)

।।অনুবাদের জানলা দিয়ে।।

আমাদের বিদ্রোহী / ডি জে এনরাইট(The Rebel / D J Enright)

অনুবাদ — রাজীব কুমার ঘোষ

যখন সবাই ছোট ছোট করে কাটে চুল

আমাদের বিদ্রোহীর চুলগুলো দেখা যায় বড্ড বড়।

যখন সবার মাথায় লম্বা লম্বা চুল

আমাদের বিদ্রোহী দেয় বাটি ছাঁট।

যখন পড়ানোর সময় সবাই করে হল্লা

আমাদের বিদ্রোহী এক্কেবারে চুপ্।

যখন সবাই চুপ্ — পড়া চলছে জোর

আমাদের বিদ্রোহী পাকাবেই ঝামেলা।

যখন সবাই পরে হাজির কেতাদুরস্ত পোশাক

আমাদের বিদ্রোহী চড়াবে গায়ে রঙবাহারি জামা।

যখন সবাই ঝলমলে সাজে খুব রঙিন

আমাদের বিদ্রোহী পরবে পাটভাঙা ভদ্র পোশাক।

কুকুর খুব ভালোবাসে যারা, তাদের আড্ডায়

আমাদের বিদ্রোহী গলে যাবে বেড়াল নিয়ে আদিখ্যেতায়।

বেড়াল অন্ত প্রাণ যাদের, তাদের মাঝে

আমাদের বিদ্রোহী কুকুরদের গুণকীর্তনে হবে মুখর।

যখন সবাই সূর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ

আমাদের বিদ্রোহী বোঝাবে বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা।

যখন সবাই বৃষ্টি নামায় উছল

আমাদের বিদ্রোহী সূর্যের মুখ দেখতে না পেয়ে কাতর।

যখন সবাই করছে মিটিং

আমাদের বিদ্রোহী ঘরে বসে পড়ে বই।

যখন সবাই ঘরে আমেজ করে পড়ে বই

আমাদের বিদ্রোহী ছুটে যায় করতে মিটিং।

যখন সবাই বলে, ‘আচ্ছা— দিন আরেকটা’

আমাদের বিদ্রোহী বলে, ‘দরকার নেই — ধন্যবাদ’।

যখন সবাই বলে, ‘ধন্যবাদ – আর নেব না’

আমাদের বিদ্রোহী বলে, ‘দেখি দেখি — আরেকটা দিন’।

এই রকম বিদ্রোহী থাকা যে খুব ভালো, তা তুমি বুঝেছ নিশ্চয়ই

জানবে, কোনো কাজের কথা নয় — একমত হওয়াটা মোটেই।

পুরো নাম, ডেনিস জোসেফ এনরাইট। জন্ম ইংল্যান্ডে ১১ মার্চ ১৯২০, চলে যাওয়া ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ সালে।

তিনি ছিলেন একজন অধ্যাপক, কবি, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্য সমালোচক। এক কথা একজন পন্ডিত মানুষ।

কেমব্রিজ থেকে পড়াশুনা। তারপর ১৯৪৭ সাল থেকে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেছেন, যেমন আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, জাপানের কোনান বিশ্ববিদ্যালয়ে, বার্লিনের ফ্রি ইউনিভার্সিটিতে, সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭০ সালে লন্ডনে ফেরার পর ‘এনকাউন্টার’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন দু’বছর ধরে।

তার বিপুল লেখালেখি থেকে রইল কয়েকটি বইপত্রের নাম। তোমরা লক্ষ করে দেখবে বইগুলোর নামগুলো। একজন বড়মাপের লেখকের বইগুলোর নামকরণ থেকে আমরা নামকরণের বৈচিত্র সম্পর্কে একটা আন্দাজ পেতে পারি।

দ্য লাফিং হায়েনা অ্যান্ড আদার পোয়েমস্ (কবিতার বই, ১৯৫৩),

অ্যাকাডেমিক ইয়ার (উপন্যাস, ১৯৫৫),

ব্রেড র্যাদার দ্যান ব্লুসমস্ (কবিতার বই, ১৯৫৬),

দ্য ইয়ার অফ্ মাঙ্কি (কবিতার বই, ১৯৫৬),

দি অ্যাপোথেকারিস শপ্ (প্রবন্ধ, ১৯৫৭),

হেভেন নোজ হোয়্যার (উপন্যাস, ১৯৫৭)

সাম মেন আর ব্রাদারস্ (কবিতার বই, ১৯৬০),

কনস্পিরেটরস্ অ্যান্ড পোয়েটস (প্রবন্ধ, ১৯৬৬),

আনলফুল অ্যাসেম্ব্লি (কবিতার বই, ১৯৬৮)

মেমোরিজ অফ্ এ মেডিক্যান্ট প্রফেসর (স্মৃতিচারণা, ১৯৬৯),

ডটারস্ অফ আর্থ (কবিতার বই, ১৯৭২),

ফরেন ডেভিলস্ (কবিতার বই, ১৯৭২),

দ্য রেবেল (কবিতার বই, ১৯৭৪),

ওয়াইল্ড ঘোস্ট চেজ্ (উপন্যাস, ১৯৭৮),

ওল্ড মেন অ্যান্ড কমেটস্ (কবিতার বই, ১৯৯৩)।

এছাড়াও তিনি সম্পাদনা করেছেন বহু গ্রন্থ, যেমন –

দ্য অক্সফোর্ড বুক অফ্ কনটেম্পোরারি ভার্স ১৯৪৫ – ১৯৮০ (প্রকাশিত ১৯৮০)।

ধারাবাহিক উপন্যাস

লাচুঙের নেকড়ে

পর্ব ১০

শ্রীকান্ত অধিকারী

পাহাড়ে সন্ধ্যা নামে ঝপ করে।হিমেল আবহাওয়া এক লহমায় অন্ধকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘন ও ভীষণ রূপ ধারণ করে। অদূরে একটানা ভয়ঙ্কর চাপা গর্জন সেই পরিবেশকে আরও রহস্যময় করে তোলে। রামসি শুধিয়েছিল, কীসের আওয়াজ!

প্রথম সমুদ্রে গেলে বুঝতে পারতিস। বেশ কিছু দূর থেকে ওর বিশাল হুঙ্কার ছড়িয়ে পড়ে।ভেতরকে কাঁপিয়ে দেয়। সেই হুঙ্কার এই রকম পাহাড়ি নির্জনতায় কি কম হবে? বরঞ্চ শব্দ ইকো হয়ে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বিস্তার করবে।

মানে লাচুং চু! হাড় কাঁপানো শীতে বুক কাঁপানো গর্জন!

এ নদী তো সমতলের নয়, পাহাড়ি।

একটা নদী বয়ে যাওয়ার এমন শব্দ! রামসি অত্যন্ত অবাক হয়।

না, বল ওপর থেকে নেচে নেচে নামার শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে নামলে যেমন শব্দ হয় তেমন! যার যেমন আয়তন, বিস্তার বিশালতা এবং অবশ্যই ক্ষিপ্রতা।

ইচ্ছে ছিল যদি বিকেল থাকতে থাকতে লাচুঙের হোমস্টেতে পৌঁছে যাওয়া যায় তবে লাচুঙের চারপাশটা দেখে আসা যাবে। ছোট মামা আপন মনে বিড়বিড় করে, মনাস্ট্রি ঝর্ণা জঙ্গল, জঙ্গলের নানান জীব। আরও কত কি! তাতে একই সঙ্গে সময় বাঁচবে এবং নির্দিষ্ট সাইট সিনের চেয়ে বাড়তি কিছু পাওনা হবে। নাহ সে সব কিছুই হল না।

ওদের ঘর গুছিয়ে নিতে আর স্নান-টান করে গরম গরম মুসুরডাল আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দুটো গরম ভাত পেটে দিতে না দিতেই ক্লান্তি যেন জাপটে ধরে। সঙ্গে ওকরা এবং নেটল পাতা দিয়ে তৈরি নেটল স্যুপ! এরপর অপেক্ষা করে আছে নরম বিছানা। শরীর এলানো ছাড়া উপায় থাকে না। তার ওপর এই রকম হিল এরিয়ায় ঘন অন্ধকারে আলাদা অনুভূতি হয় বইকি। এদিকে মেঘে ঢেকে যাওয়ায় ঝিরঝির করে বৃষ্টিও নেমেছে। কাজেই আজ আর বাইরে কোথাও যাওয়া হল না। ছোটমামা অবশ্য বিছানায় যায় নি। বলে, ট্যাকের কড়ি দিয়ে বেড়াতে এসেছি ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করব কী! ও সব বোকারা করে। দ্যাখ গে যা তোর বড় মামা ঠিক ঘুমোচ্ছে। ওরে পুলিশ স্টেশনে কাজ করলে কী হবে, সারাদিনে তো টেবিলের ওপর ঠ্যাং তুলে ঘুমিয়েছে। অভ্যাস যায় না রিটায়ার করলেও।

বেত বাঁশে বোনা গোল চেয়ারে ছোটমামা চুপ করে চোখ বুজে বসে আছে। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছে, ওম মাহ নি পহদ মে হুম।

এটা আবার কী?

তিব্বতী মহামন্ত্র। ‘যত কান্ড কাঠমান্ডুতে’ফেলুদার সিনেমা দেখিস নি? এখানের সব মনাস্ট্রিতেই দেখতে পাবি।পাহাড়ের গায়েও কিছু কিছু জায়গায় লেখা থাকে। এখন থেকেই একটু প্র্যাকটিস করে নি, আয়। মনও ভালো হয়ে যাবে।

কিন্তু বড়মামা যে মাঝে মাঝেই বলছে ‘ওম মণি পদ্মে হুম’! আর কপালে হাত ঠেকাচ্ছে।

হুঁহুঁ বাবা! সবার দ্বারা সব হয় না। ইনি কি আমাদের কৃষ্ণ কালী দুর্গারে যে হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করতে হবে? ইনি শান্তির প্রতীক। চুপ করে এক জায়াগায় পদ্মাসনে বসে এইভাবে উচ্চারণ করতে হয়, ওম মাহ নি পহদ মে হুম! তোরা ধ্যানটাই ধরতে পারলি না। একসময় এই মহামন্ত্রই হোল ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচ্য-মধ্যপ্রাচ্য-পাশ্চাত্য সব দিকে…এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল?

না ঢোকার কী আছে?-এশিয়ার দেশগুলো হল পূর্ব মানে প্রাচ্য আর ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলো পাশ্চাত্য। চীন জাপান ভারত না হয় হল কিন্তু আমেরিকা ইউরোপ!

সব সব। বুদ্ধদেবের মহাজ্ঞান আর মহানির্বাণ তত্ত্বই এই মুহুর্তে সবচেয়ে কার্যকর। সে যাকগে। আয় ততক্ষণে একটু ধ্যান করে নি।

ছোট মামা চোখ বন্ধ করেই বলে, রামসিং আমাকে লামা লামা লাগছে বল?

কিন্তু মামা আমি তো লামা দেখি নি কখনো। তবে শুনেছি ওনারা নাকি লাল চাদর পরে থাকেন।

কেন এই তো আমারও গায়ে লাল কম্বল। তোদের মত আমি কিন্তু ওই জ্যাকেট ফ্যাকেটে বিশ্বাসী নয়।আমার চাদরই ভালো। নাহ কাল সকাল সকাল ইয়ুম্থাং আর জিরো পয়েন্ট কমপ্লিট করে লাচুঙটাকেই ভালো করে ঘুরে নিতে হবে। সারা জীবনে কত ঝড় ঝাপটা, কত ঝুট ঝামেলা এমনি এমনি আসবে যার কোনও কার্য কারণ থাকে না অথচ তোকে উচাটনে ফেলে দেবে। সেই উচাটন দূর করার জন্য এই মন্ত্র জপে ধ্যান অব্যর্থ ওষুধ। মনে শান্তি এনে দেবে।

তা না হয় হলো, এই মন্ত্রে কী বলতে চাইছে?

তোর হৃদয় পদ্মের অন্তঃস্থলে যে মণি রয়েছে তাকে নমস্কার। প্রাচীন এই বৌদ্ধ মন্ত্রে সেই খৃষ্টপূর্ব পাঁচশ বছর আগে থেকে …। ছোটমামা যেন সত্যি সত্যি সেই যুগে চলে গেছে।

রামসির চোখ বুজে আসছে। কিন্তু ছোট মামা ওর বেড পার্টনার। তাই ছোট মামা শুতে না গেলে ওরও শোয়া হবে না। আসলে ও বাড়িতে একাই শোয় কিন্তু এখানে এই নিঃশব্দতার মাঝে লাচুঙ নদীর অবতরণের ভয়ঙ্কর বিরামহীন আওয়াজ ওকে ভেতরে ভেতরে কেমন ভীতু করে দেয়। তবে এটা একমাত্র কারণ নয়। আরেকটা কারণ হল ওই লোকটা। যিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন বলছেন। অথচ ওর মন বলছে ওকে এই দু-এক দিনের মাঝেই কোথাও দেখেছে। কিছুতেই মনে করতে পারে না। হয়তো গ্যাংটকের ম্যালে কিংবা…নাঃ ঠিক মনে আসছে না। ছোট মামাকে আর এ বিষয়ে বলা যাবে না। বললেই বলবে একই রকম দেখতে মানুষের অভাব আছে নাকি? ডিনার নেবার সময়ও সে আড়চোখে ঝাঁকড়া চুলের লোকটাকে দেখার চেষ্টা করছিল তখন দেখে ওই লোকটাও ওকে ভীষণ ক্ষর চোখে দেখছিল। এ দেশে হলে নির্ঘাত ডাকাত হত। যা দাঁড়ি গোঁফ! কালু ডাকাত,বিশে ডাকাত। কত ডাকাত!

দুম করে চোখ খুলে ছোটমামা বলে,খবরের কাগজটা কোথায় গেল বলতো?

(ক্রমশ)

স্মরণীয় দিবস

বিশ্ব নৃত্য দিবস (২৯শে এপ্রিল)

কলমে - দোলনচাঁপা তেওয়ারী দে

সারা বিশ্বে ২৯শে এপ্রিল দিনটিকে বিশ্ব নৃত্য দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিনটি পালিত হয়। এই দিনটিকে পালন করা হয়, ব্যালে নৃত্যের স্রষ্টা জ্যা জর্জ নভেরের জন্মদিনে অর্থাৎ ২৯ শে এপ্রিল। ইউনেস্কো ১৯৮০ সালের তাঁর জন্ম দিনটিকে (২৯শে এপ্রিল) আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তখন থেকে পৃথিবী ব্যাপী ২৯ শে এপ্রিল দিনটি নৃত্য দিবস হিসেবে পালিত হয়।

গীতি-বাদ্যের ছন্দে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে, চিত্রকল্প উপস্থাপনের ললিত কলায় হলো নৃত্য বা নাচ।

নৃত্য কলার ইতিহাস জানতে গেলে একটু অতীতের দিকে যেতেই হয়।

প্রাচীন মানুষের ছেড়ে যাওয়া বিভিন্ন বস্তু নিদর্শন এর মতো নৃত্যকলার তেমন কোনো বস্তু পাওয়া না গেলেও নৃত্যকলা যে প্রাচীন মানুষের নানা উৎসব অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হতো তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ সালে মিশরীয় দেয়াল চিত্রে এবং ভারতের গুহাচিত্রে (যেমন অজন্তা- ইলোরা) যে ভঙ্গির চিত্রগুলি পাওয়া যায়,তা যেন নৃত্যকলা কেই নির্দেশ করে, যদিও মনে করা হয় সেই সময়ের বিভিন্ন রাজবংশের কাহিনী নির্দেশ করার জন্যই এই ভঙ্গিমাগুলি খোদাই করা হয়েছে। এটা অবশ্যই বলা যায় যে, লিখিত বর্ণমালা সৃষ্টি হওয়ার অনেক আগে থেকেই নৃত্য ভঙ্গিমার মাধ্যমে বংশ পরম্পরা যে গল্প তা বোঝানো হতো।

মঞ্চে পরিবেশিত নৃত্য গুলির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রদর্শনী, একে সঙ্গীতানুষ্ঠানের নৃত্যও বলা যায়। এই ধরনের নৃত্যগুলিতে কোনো না কোনো গল্প থাকে। এই গল্পগুলি বলা হয় নৃত্যের সাহায্যে, মুকাভিনয় ও সঙ্গীতের মাধ্যমে।

পাশ্চাত্যের ব্যালে ও আধুনিক নৃত্য, ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য যেমন- ভারতনাট্যম,কত্থক, ওডিশী। চীন ও জাপানের গান ও নৃত্যনাট্য যেমন -ড্রাগন নৃত্য, এই ধরনের সংগীতের সঙ্গে নাচের উদাহরণ। বেশিরভাগ শাস্ত্রীয় নৃত্য, নাচের জন্য হলেও পরিবেশনের জন্য নৃত্য অপেরা এবং অন্যান্য সংগীত প্রধান নাট্যে পরিবেশিত হয়।

(ছোটোবেলা ১৩০ পড়ে শ্রদ্ধেয় মলয় সরকার যা লিখলেন)

পড়লাম জ্বলদর্চির ছোটোবেলা সংখ্যা। আমার প্রতিক্রিয়া যাঁরা আগে লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা জানেন, আমি একেবারে পাতের প্রথমের ভাজা, সুক্তো থেকেই খেতে বেশি ভালবাসি।

তাই বলি, প্রচ্ছদের ছবি, একেবারে মন ভোলানো ছবি।ঋপণ আর্য, এই ছোটোবেলা পত্রিকা সংখ্যার ভিতরের মূল সুরটি ধরে নিয়েছেন। একটি বৃক্ষ একটি নিষ্কলঙ্ক পবিত্র শিশু এবং পিছনে গৃহস্থ ঘরের তুলসী মঞ্চ, এতেই ছবিটি সব কিছু বলে দেয়। এর ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় নি। তবে বহুক্ষণ এটি ধরে বসেছিলাম, অন্য পাতায় যাই নি, এটি না বললে অন্যায় হবে।

এর পর ধীরে ধীরে এগোলাম ভিতরে। কিন্তু যতটা সুন্দর মন নিয়ে এগোচ্ছিলাম, ততটা ধরে রাখা গেল না। চন্দননগরের সূর্য ময়রার জলভরা সন্দেশ পরম বিশ্বস্ততায়, চেনা স্বাদে খেতে পাব, এই বিশ্বাসে কামড় বসিয়েই বিস্বাদ পেলে কেমন লাগে? মৌসুমীর এবারের পত্রিকার জন্য কিছুটা অনিচ্ছা হলেও সেটি বলতে হচ্ছে।আমি বলছি না, সামগ্রিক ভাবে বিস্বাদ, তবে কোনদিন যা দেখিনি, এবার তাই পেলাম, উপন্যাসে বেশ কয়েকটি বানান ভুল। যদিও বুঝলাম মনে মনে, একা একটি মেয়ে এরকম একটা পত্রিকা, তাও সাপ্তাহিক চালাচ্ছে, সেটা মোটেই কম কথা নয়। হয়ত, সময় কম ছিল, বা অন্য কাজের চাপ ছিল, কিংবা বিশেষ কিছু ঘটনাই এর কারণ।তবে ব্যাপারটা যখন আমিনিয়ার বিরিয়ানীর চালে কাঁকড় পাই তখন যা অবস্থা হয় তাই।

শ্রীকান্ত বাবুর লেখায় বেশ কয়েক জায়গায়, খুব মারাত্মক না হলেও, বানান ভুল আছে। এ ছাড়া লেখাটিতেও "-- ধ্যান দেয়" কথাটি ধাক্কা দেয়। হিন্দী যে কেমন বাংলাকে ধাক্কা দিচ্ছে, তার প্রমাণ এটি। তবু কারোর মুখের ভাষায় হলে মানতাম , লেখকের বর্ণনায় এটা মানা যায় না। এছাড়া 'তোংবা'টা কি, জানা হল না।

সুমিত্রা ঘোষ বেশ লিখেছেন।

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের রূপকথাও বেশ ভালই। মনে পড়ে এরকমই আমার ঠাকুমার পাশে শুয়ে আমরা সব ভাই বোনও একই গল্প দিনের পর দিন শুনতাম। নিজের ছেলেবেলাটা ভেসে উঠল চোখে।

ভানুপ্রিয়া মাহাত বেশ ভাল শিশু কবি। আর একজন আজ লেখা দেয় নি, সে হল প্রবাহনীল। এরা ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত নামী লেখক হোক, এটাই কামনা। এক লৌকিক ভাষায় ভানুপ্রিয়া এত সুন্দর লিখেছে, অনেক অভিনন্দন রইল ওর জন্য।

দোলনচাঁপা তেওয়ারি দে নিয়ম মাফিক ধারাবাহিকে ঠিকঠাক।

এছাড়া শিশুদের ছবি তো এই পত্রিকার অঙ্গের ভূষণ। শ্রেয়া ও রানি সুন্দর এঁকেছে।

শেষে বলি, মৌসুমীর সম্পাদকীয় বা পরিবেশন অতুলনীয়। ভুল ত্রুটি যাই হোক, নিয়মিত একটি পত্রিকা, এইভাবে যে স্বতোৎসারিতের মত প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তা কৃতিত্বের দাবী রাখে বৈকি! আরও সুদীর্ঘ হোক এর জীবন ও হোক সুস্বাস্থ্য।

বাড়িতে বসেই রেজি.ডাক মাধ্যমে জ্বলদর্চির বিশেষ সংখ্যাগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। যোগাযোগ হোয়াটসঅ্যাপ - ৯৭৩২৫৩৪৪৮৪

0 Comments