ভুবন থেকে ভুবনে পদাতিক মৃণাল

প্রসূন কাঞ্জিলাল

"প্রথমেই আমার নায়ক হওয়ার সব আশা জলাঞ্জলি দিয়ে দিলেন মৃণাল সেন। লম্বা চুল কেটে দিলেন। তার পর তেল মাখিয়ে, রোগা চেহারায় স্যান্ডো গেঞ্জি পরিয়ে দৌড় করালেন। দৌড়তে দৌড়তে মাঝে মাঝে পরিচালকের কথা শুনতে পারছি না। সে কথা বলতেই উনি রেগে বলে উঠলেন, ‘যা মনে হয়, সে রকম করো। ন্যাচারাল রিঅ্যাকশন।’ ...’’ - ছবিটার নাম ‘চালচিত্র’। বক্তা আধুনিক যুগের বাংলা গানের অন্যতম গায়ক ও অভিনেতা অঞ্জন দত্ত, বলেছিলেন বাংলার চলচ্চিত্র জগতের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ মৃনাল সেনের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতিচারণায় ( ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮, আনন্দবাজার পত্রিকা) ।

চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন, বাংলার চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে কলকাতার সবচেয়ে নিবিড় এবং স্থায়ী প্রণয়ী মৃণাল সেন। যে প্রেম এসেছিল তাঁর মধ্যবিত্ত শ্রেণিগত অবস্থান থেকেই। লং শট-এ একটু লো অ্যাঙ্গলে কে কে মহাজনের ক্যামেরায় শহরের গলিঘুঁজি, ছাদ দেখলেই চেনা যায় মৃণালের স্বাক্ষর।

চলচ্চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, কী ভাবে উনি ফুটপাতে হাতে ‘ফ্রন্টিয়ার’ নিয়ে তর্ক করতে ভালবাসতেন। সেই ভালবাসাই তাঁকে কলকাতার গলি-উপগলি নিয়ে যত্নশীল করেছিল। তাঁর মতে, ‘‘ষাটের দশকের গোড়াতেই ‘নীল আকাশের নীচে’ ছবিতে চিনা চরিত্রটি যখন সিনেমার পোস্টারে এক অ-বাক নারীর দিকে তাকায়, বোঝা যায়, মৃণাল সেন কলকাতার এক অন্য রূপকল্প ভাবছেন। সেই রূপকল্পই আরও গভীর হয় সত্তরের দশকে।’’ কোরাস বা কলকাতা’৭১-এর যে কলকাতা, সেটা পরিচালকের নিজের ভাষায়, ‘ইনটেস্টিন্স অব দ্য সিটি’। শহরের অন্তঃপ্রণালী। ‘ভুবন সোম’, যেখানে শহর নেই, সেখানেও মৃণাল গ্রামকে পরীক্ষা করেছিলেন শহরের চোখ দিয়েই। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের মতে, সত্যজিৎ বা ঋত্বিকের সঙ্গে মৃণালের প্রধান তফাৎই হল রোজকার জীবনের গল্প বলায়। মৃণাল প্রায়ই তাঁর প্রিয় চিত্রনাট্যকার, ইটালির জাভাতিনিকে উদ্ধৃত করে বলতেন, ‘টুডে টুডে অ্যান্ড টুডে’। সেই আজ-এর গল্পে কলকাতাই ছিল তাঁর নায়িকা।

‘‘কলকাতা শহরে কত উনুন?’’ ছবির প্রধান চরিত্রের মনে এই প্রশ্ন উস্কে দিত মৃণাল সেনের ‘চালচিত্র’। মধ্যবিত্ত সংসারে রান্নার গ্যাসের যুগ নয় সেটা। উনুনের ধোঁয়া, লোডশেডিংয়ের অন্ধকার ঘেরা বারো-ঘর-এক-উঠোন আর পাঁজরের হাড় বার করা সত্তর-আশির কলকাতা সবচেয়ে বেশি যাঁর ছবিতে ধরা দিয়েছে, তিনি মৃণাল সেন।

মৃণাল সেনের অন্যতম প্রিয় অভিনেতা ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ও পরিচালকের কলকাতা-প্রেমের ঘনিষ্ঠ সাক্ষী ছিলেন। তাঁর বক্তব্যে, ‘‘ছাত্রজীবন, আইপিটিএ-র সঙ্গে যোগ এবং পরে কিছুদিন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি - জীবনের বিভিন্ন স্তরে কলকাতাকে চষে খেয়েছেন মৃণালদা।’’ শহরের যে ছবিটা ওঁর মগজে রয়েছে, সেটা বুঝে নেওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ধৃতিমানের কথায়, ‘‘পদাতিক’-এর সময়ে ক্যামাক স্ট্রিটের একটি বহুতলে শুটিং হত। কাজ শেষে সেখানেই আমরা থাকতাম। যাতে যে কোনও সময়ে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।’’ কলকাতা’৭১-এর জন্য ভবানীপুর, কালীঘাট আদিগঙ্গার ধার থেকে একেবারে ময়দান পর্যন্ত ক্যামেরা ধাওয়া করত অভিনেতা দেবরাজ রায়কে। নিজের স্মৃতিচারণে তিনি বলছিলেন, ‘‘প্রচুর দৌড় করিয়েছিলেন মৃণালদা!’’

১৯২৩ সালের ১৪ই মে, বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন মৃণাল সেন। মৃণাল সেন জন্মদিন সম্পর্কে তাঁর অটোবায়োগ্রাফিতে লিখেছিলেন, ‘I am one year younger than what I’ll be in next year’! দেশ বিভাগের সময় তাঁরা সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। প্রথমে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেন। স্কটিশ চার্চ কলেজে যখন পড়তেন তখন থেকে নিয়মিত জাতীয় গ্রন্থাগারে যেতেন। নানাধরনের বইয়ের পাশাপাশি তাঁর চোখ খুঁজে বেড়াত চলচ্চিত্র বিষয়ক বইপত্র। একদিন হাতে এল বিখ্যাত রাশিয়ান শিল্প সমালোচক ভ্লামিদির নিলসেনের ‘সিনেমা অ্যাজ এ গ্রাফিক আর্ট’ বইটি। সেটা পড়েই মৃণাল সেন আজেনস্টাইনের সমাজ তত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেন। চিন্তার জগতে তুমুল আলোড়ন শুরু হল। এই সময় ফরাসি পরিচালক জাঁ রেনোয়া কলকাতায় ছবি করতে এলেন। মৃণালবাবুর বেশ কয়েকজন বন্ধু রেনোয়ার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রেনোয়ার কাজ দেখার জন্যে তিনি কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেন। কারণ, সিনেমার প্রতি তাঁর কমিটমেন্ট ছিল অসাধারণ।

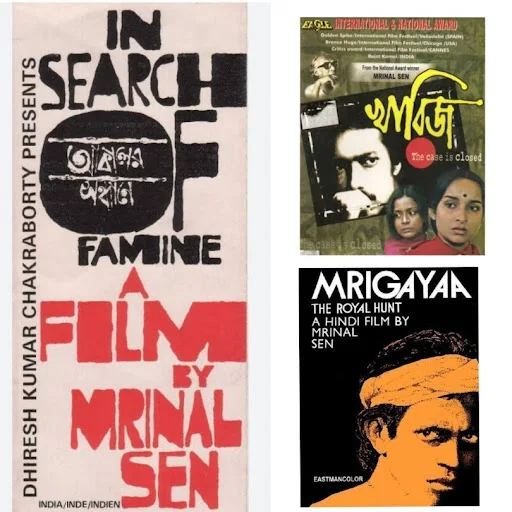

ছাত্রাবস্থায় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখার সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু তিনি কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয়পদ গ্রহণ করেননি। ১৯৪৩ সালে তিনি আইপিটিএ-র সঙ্গে যুক্ত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি সাংবাদিকতা,ওষুধ বিপণনকারী এবং চলচ্চিত্রের শব্দ কলাকুশলী হিসেবে কাজ করেন। তখনকার নামী অভিনেত্রী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে প্রোডাকশন হাউস খুললেন। তিনি ছবি করবেন। পরিচালনা করবেন কে, সেই নিয়ে তিনি খোঁজখবর করছেন। এমন সময় খবর পেলেন কলকাতারই চলচ্চিত্র বোদ্ধা এবং একটি ছবির সহকারী পরিচালক মৃণাল সেন প্রযোজক খুঁজছেন। সুনন্দা দেবী তাঁকে প্রস্তাব দিলেন ছবির জন্য। মৃণালবাবুও রাজি হলেন। ১৯৫৫ সালে তাঁর প্রথম ছবি 'রাতভোর' মুক্তি পেল। যদিও ছবিটি ততটা সাফল্য পায়নি। ১৯৫৮ সালে মুক্তি পায় তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'নীল আকাশের নীচে'। একপ্রকার আচমকাই প্রযোজক রূপে পেলেন সুরকার ও সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। ছবির নায়ক ওয়াং লু-এর চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ছবির মাধ্যমে বাংলা সিনেমায় রাজনীতির প্রবেশ ঘটল। এই ছবিটি সরকার দুই মাসের জন্য বাজেয়াপ্ত করে রেখেছিল। এই ছবিই তাঁকে স্থানীয় চলচ্চিত্র মহলে পরিচিতি এনে দেয়। তাঁর তৃতীয় ছবি 'বাইশে শ্রাবণ' মুক্তি পায় ১৯৬০ সালে। এই ছবির দ্বারা তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি পান। ১৯৬৯ সালে তাঁর পরিচালিত বহুল আলোচিত ছবি 'ভুবন সোম' মুক্তি পায়। এই ছবিটি অনেকের মতে মৃণাল সেনের শ্রেষ্ঠ ছবি। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ সালের ভিতরে, কলকাতার অস্থির সামাজিক অবস্থার আলোকে তাঁর তিনটি ছবি (ইন্টারভিউ, কলকাতা ৭১, পদাতিক) মুক্তি পায়। এই ছবি তিনটি ‘কলকাতা ট্রিলজি’ নামে খ্যাত।

উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালে তাঁর পরিচালিত ‘খারিজ’ ছবিটি কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছিল। ১৯৮৬ সালে তিনি নির্মাণ করেন 'জেনেসিস'। এই ছবিটি হিন্দি, ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় মুক্তি পেয়েছিল। সবমিলিয়ে তিনি ২৭টি কাহিনীচিত্র, ১৪টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি, ৪টি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। মৃণাল সেনের আত্মজীবনী বেরিয়েছে ২০০৪ সালের শেষদিকে। দিল্লির স্টেলার পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত ৩১০ পৃষ্ঠার এই বইটির নাম ‘অলওয়েজ বিয়িং বর্ন’।

১৯৮১ সালে তিনি পদ্মভূষণ পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৫ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সাল অবধি তিনি সংসদের সাম্মানিক সদস্যপদ লাভ করেন। ২০১৭ সালে হয়েছিলেন অস্কার অ্যাকাডেমির সদস্যও। সম্মান পেয়েছেন ফরাসি দেশেরও। ‘কমান্ডার অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স।’ সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ‘নেহরু সোভিয়েত ল্যান্ড অ্যাওয়ার্ড’, রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে ‘অর্ডার অব ফ্রেন্ডশিপ’। এ রকম কত দেশের কত সম্মান! একদা পশ্চিম জার্মানির প্রতিবাদী পরিচালক রাইনার্ড হফ আশির দশকের মাঝামাঝি বার্লিন থেকে কলকাতা আসেন দশ দিনের জন্য। মৃণালকে নিয়ে দীর্ঘ তথ্যচিত্র তৈরি করলেন—‘টেন ডেজ ইন ক্যালকাটা: আ পোর্ট্রেট অব মৃণাল সেন’। কাগজ পড়তেন নিয়মিত। স্ত্রী গীতা সেনের সঙ্গে ছিল তাঁর অসাধারণ এক দাম্পত্য জীবন। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে একাকীত্বে ডুবেছিলেন যেন। তবুও সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়ের খবর রাখতেন। বই ও পত্র-পত্রিকা ছিল তাঁর আজন্ম সঙ্গী। ভালো লাগত বিরাট কোহলিকে। রাজনীতি থেকে খেলা সব কিছু গভীরভাবে পড়া চাই। বার্ধক্য যতই ছোবল বসাবার চেষ্টা করুক, তিনি যেন আড্ডার মাঝে ফুটন্ত তরুণ। তবে সবার সঙ্গে আড্ডা দিতেন না। পছন্দসই মানুষ পেলে বিছানায় শুয়েও জমে যেতেন গল্পে। বলতেন, জীবনটাই যেন নীললোহিতের মতো, সবসময় আটকে থাকে সাতাশে।

পরাধীন ভারতে জন্মেছিলেন মৃণাল সেন, মাথার ওপর ছিল প্রায় দেড়শো বছরের ঔপনিবেশিকতার চাপ। জন্ম থেকে জীবনের প্রথম দিকটা কাটে ফরিদপুরের ছোট মফস্সল শহরে, যা আজ বাংলাদেশের অন্তর্গত। স্বাধীনতা অর্জনের পর বহু বছর ধরেই সিনেমায় আধুনিকতার নিরিখ কী, এক নাগাড়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন তিনি।

শেষ ছবি ‘আমার ভুবন’ (২০০২)। প্রথম ছবি করেছিলেন ১৯৫৫-য়, ‘রাতভোর’। ‘পথের পাঁচালী’-র তুমুল সাফল্যের পাশে ‘রাতভোর’-এর ব্যর্থতা তাঁকে দমিয়ে দিতে পারেনি এতটুকু। পরবর্তী ‘নীল আকাশের নীচে’ ছুঁয়ে তৃতীয় ছবি ‘বাইশে শ্রাবণ’ থেকেই খুঁজে নিয়েছেন নিজের জমি। ফিল্ম, এই আর্ট ফর্মটির প্রতি তীব্র আসক্তি বা ভালবাসা না থাকলে বোধহয় এমন ক্রমোন্নতি অসম্ভব।

সত্যজিৎ রায়ের মতো গোড়া থেকেই ধ্রুপদী সাহিত্য বা সাহিত্যিককে নিজের ফিল্মের আশ্রয় করে তোলেননি তিনি। বরং সত্যজিতের সৃজন-ভাবনার বিপরীত বিন্দু থেকেই তাঁর ছবি করা শুরু। সত্যজিৎও স্বীকার করেছেন সে কথা। ‘‘দে স্টার্টেড অ্যাট অ্যাবাউট দ্য সেম টাইম অ্যাজ আই ডিড, ঋত্বিক অ্যান্ড মৃণাল।’’ ‘‘দে ওয়্যার মেকিং ফিল্ম ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম মাইন, ভেরি ডিফারেন্ট, বাট ভেরি পাওয়ারফুল, আই থিংক।’’

মৃণাল সেন বিশ্বাস করতেন কোনও ছবি-করিয়ের ‘সবচেয়ে বড় সঙ্কট হল আদর্শগত’। তার মোকাবিলা করতে পরিচালক হিসেবে সব সময় তিনি দায়বদ্ধ থাকতেন ছবির মূল বিষয়বস্তুর প্রতি, ফিল্ম মাধ্যমটির প্রতি এবং যে সময়ে তিনি ছবি করছেন, সেই সময়ের প্রতি। ফলে ষাটের দশকের মাঝামাঝি বা শেষ থেকে সারা সত্তর দশকের উত্তাল কলকাতা কিংবা তার সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা অনবরত উঠে আসত তাঁর ‘বাইশে শ্রাবণ’-এর পর প্রায় প্রতি ছবিতেই। ‘আকাশকুসুম’, ‘ইন্টারভিউ’, ‘কলকাতা ৭১’, ‘পদাতিক’, ‘কোরাস’-এর মতো সাদাকালো ছবিতে বাঙালি মধ্যবিত্তের অসার স্বপ্ন বা স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি বুনে দিতেন তিনি। বাঙালি মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্বে আকীর্ণ, রুক্ষ, স্ববিরোধী আর অসুন্দর জীবন যেমন ঠাঁই পেত তাঁর ছবিতে, তেমনই নকশাল আন্দোলন থেকে জরুরি অবস্থা অবধি বামপন্থী আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতার ইতিহাসও ধরা পড়ত তাঁর এই সব ছবিতে। ধরা পড়ত অসম্ভব দারিদ্র আর ভয়ঙ্কর শোষণ। পুলিশ-প্রশাসন-সরকারের সশস্ত্র সন্ত্রাস। গণতন্ত্রের বকলমে রাষ্ট্র বা আইন-আদালতে শাসন নিয়ে প্রায়ই সপ্রশ্ন হয়ে উঠতেন তিনি, সেই সময়কার প্রায় প্রতিটি ছবিতেই। সে দিক থেকে দেখলে মৃণাল সেনকে রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার বললে মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না।

এই রাজনৈতিক সচেতনতার পিছনে ছিল তাঁর ফরিদপুরের জীবন। বাবা ছিলেন পেশায় উকিল, চরমপন্থী কংগ্রেসি, বিপিনচন্দ্র পালের ঘনিষ্ঠ। মৃণাল সেনের জন্ম যে বছর, সেই ১৯২৩-এর রায়ত সম্মেলনের বক্তৃতায় বাবা ১৯১৭-র বলশেভিক বিপ্লবের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছিলেন। বড় হয়ে জানতে পেরে সে-কথা আজীবন স্মৃতিধার্য করে রেখেছিলেন মৃণাল সেন। বিপ্লবীদের ফাঁসির হুকুম হলে বাবা তাঁদের হয়ে কেস লড়তেন। এক বার গাঁধীজিকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা দেশে হরতাল। বাবা আদালতে তো গেলেনই না, জেলাশাসক কৈফিয়ত চাইলে স্পষ্ট বলে দিলেন কারণটা। সে জন্যে শাস্তি পেতে হয়েছিল তাঁকেও। এ সব দেখতে দেখতেই বড় হয়েছেন মৃণাল সেন।

দেখেছেন, সুভাষচন্দ্র বসু আর বিপিনচন্দ্র পালের কী রকম স্নেহধন্য ছিলেন তাঁর মা। ব্রিটিশ-বিরোধী জনসভায় উদ্বোধনী গান গাইতেন মা। এ সব অভিজ্ঞতার কথা বহু বার বলেছেন তিনি: ‘‘তখন দেখেছি কত অসংখ্য লোক আসতেন আমাদের বাড়িতে। আসতেন সে-সব লোক, যাঁরা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, যাঁদের পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।... ফলে আমাদের বাড়িতে ক্ষণে ক্ষণে পুলিশের তল্লাশি চলতে লাগল। কী করে মানুষ পালিয়ে বেড়ায় এটা আমি খুব ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। মানুষ ভয় পেয়ে পালায়, এক জন মানুষ অনেক মানুষের জন্যেই পালায়। ছোটবেলা থেকেই আমি পুলিশ চিনেছি।’’

মৃণাল সেনের একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল। খুব সিগারেট খেতেন তিনি। যখনই মুখে একটা সিগারেট ধরাতেন, যে সামনে আছে, তাঁর কাছে দেশলাই চাইতেন। তারপর সেটা নিজের পকেটে রেখে দিতেন। সেও লজ্জায় আর চাইতে পারত না। এই অভ্যাস প্রসঙ্গে অনেককেই বলেছিলেন, ‘যখন বাড়ি ফিরি, পকেটে গোটা দশ-বারো দেশলাই!’

এছাড়াও খুব শীতকাতুরে মানুষ ছিলেন তিনি। শীতকালে একদম স্নান করতে চাইতেন না। স্ত্রী শ্রীমতী গীতা সেন বলতেন, ‘তুমি যদি স্নান না করো, তোমাকে আমি খেতে দেব না।’ এই ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন অভিনেতা শ্রী রঞ্জিত মল্লিক নিজে। একদিন তিনি মৃণাল সেনের বাড়িতে গিয়েছেন। শুনলেন গীতা সেন বলছেন, ‘শুনছো, তোমার স্নান হয়েছে?’ মৃণাল সেন উত্তর দিয়েছিলেন, ‘ক-ও-ও-বে...’। এই কবে মানে কিন্তু অনেকক্ষণ আগে নয়! আসলে মানুষটা ছিলেন খুব মজাদার। ‘ফুল অফ লাইফ’ যাকে বলে।

বাংলা চলচ্চিত্রে ‘আধুনিকতার যুগ’ নিয়ে এসেছিলেন ‘সত্যজিৎ রায়’, আর ‘ঋত্বিক ঘটক’ তখন একটি বিশেষ বিষয়কে নানা প্রেক্ষিতে নানান রূপ-নির্মাণে মগ্ন থেকেও বৈচিত্র্যের সন্ধানে অন্যতর আধুনিকতার বয়ান রচনা করেছিলেন। মৃণাল সেন এসেছিলেন এমন কয়েকটি চলচ্চিত্র নিয়ে, যেমন - ‘পুনশ্চ’, ‘প্রতিনিধি’, ‘নীল আকাশের নীচে’, যা ছিল মূল স্রোতের অনুসারী। সেটা যেন এক প্রতিভামান পাচকের এক হাত পাকানোর পর্ব ছিল, যিনি তার পরেই নতুন নতুন রেসিপি বানিয়ে রসজ্ঞ ব্যক্তিদের রসনেন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে তুলেছিলেন। মৃণাল সেন এইভাবে বাংলা চলচ্চিত্রে এক নবযুগ এনেছিলেন, যা বাংলা চলচ্চিত্রে ‘নিওরিয়্যালিজমের’ আয়ুষ্কাল না ফুরোতেই, এক নবতরঙ্গের উচ্ছাস ছড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় চলচ্চিত্রে। ‘ইন্টারভিউ’ থেকে ‘ভুবন সোম’, যেন এক শৃঙ্গ থেকে আরেক শৃঙ্গে দুঃসাহসিক অভিযান। ‘ফ্রান্স-ইতালি-পোল্যান্ড’ ইত্যাদি ইউরোপীয় দেশে গল্প বলার ঐতিহ্যকে চুরমার করে যে চিত্রভাষা রচিত হচ্ছিল, তার আলোড়ন মৃণাল সেনের পথপরিক্রমায় মূল স্রোতের উজানে গতিশীল হয়েছিল। সেই নতুন চিত্রশৈলীর ব্যাকরণ বুঝতে চলচ্চিত্রপ্রেমী ও দর্শকদের কিঞ্চিৎ সময় লেগেছিল। তবে এই অপ্রস্তুতির কালসীমা দীর্ঘতর হয়নি বলে চলচ্চিত্রপ্রেমী ও দর্শকরা চিনতে পেরেছিলেন আর-এক মৃণাল সেনকে, যিনি ‘সমাজচেতনা-রাজনীতি-সময়কাল’, এই উত্তর ‘আধুনিক ত্রিবেণী সঙ্গমে’ বাংলা চলচ্চিত্রকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

বাস্তববাদকে পরিত্যাগ করার আগেই তিনি সেই পরিচিত কাঠামোয় এনেছিলেন একটা অতলস্পর্শ গভীরতা (যেমন - ‘বাইশে শ্রাবণ’, ‘মৃগয়া’, ‘ওকা উরি কথা’), যাতে ডুব দিয়ে চলচ্চিত্রপ্রেমী ও দর্শকরা অতল জলের আহ্বান পেয়েছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্তদের সংকীর্ণতা (‘একদিন প্রতিদিন’), সুবিধেবাদ (‘খারিজ’) এবং বামপন্থী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের জনবিচ্ছিন্নতা (‘আকালের সন্ধানে’) তাঁর আক্রমণের নিশানা ছিল। মধ্যবিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে মৃণাল সেনের এতটা মাথা ঘামানো, একদা নকশালপন্থী দর্শকদের মনঃপুত হয়নি। ‘কলকাতা ৭১’, ‘পদাতিক’ ও ‘কোরাস’ দেখে তাঁরা মৃণাল সেনের কাছ থেকে একটা নিখাদ ‘রাজনৈতিক এজেন্ডা’ আশা করেছিলেন। কিন্তু মৃণাল সেন কোনদিন এমন চলচ্চিত্র তৈরি করেননি যা সোজাসুজি রাজনীতির কথা বলে। ‘কলকাতা ৭১’ - ‘নকশাল আন্দোলনের উত্থান ও বিকাশের আখ্যান’ তুলে ধরে নি, শুধুমাত্র কিছুটা ‘পটভূমিকার’ কাজ করেছিল। ‘পদাতিক’-এ ‘নকশালপন্থী আন্দোলন’ চলচ্চিত্রের অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকলেও, তাতে ‘জেন্ডারের সমস্যা’ অন্য এক জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। যাঁরা আবার মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’ ও ‘ভুবন সোম’ দেখে তাঁকে ‘বাংলার গোদার’ বলে কুর্নিশ করেছিলেন, তাঁরা মনে রাখেননি যে, অধিকাংশ চলচ্চিত্রে মৃণাল সেন আঙ্গিকের চমক সৃষ্টিতে মগ্ন হয়ে থাকেন নি। তাঁকে সঠিকভাবে চিনতে হলে তাঁর ‘ফর্ম ও কনটেন্টকে’ একই বন্ধনীতে রেখে যে সংশ্লেষণ সৃজিত হয়, সেটার পুনর্মূল্যায়ন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সেই কাজের দায়িত্ব চলচ্চিত্রপ্রেমী ও দর্শকদেরই নিতে হবে। বিদেশি সমালোচকরা তাঁকে সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন, আর এই দেশের চলচ্চিত্র সমালোচকরা আদৌ নির্ভরযোগ্য নন - এমন ধারণা তাঁর ছিল না। নিজের একাধিক সাক্ষাৎকারে তিনি দেশ ও বিদেশের প্রতিক্রিয়ার ভিন্নতা ও সাদৃশ্য কোথায়, সেটা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে বিদেশি চলচ্চিত্র সমালোচকরা চলচ্চিত্রের আঙ্গিক যতটা বুঝবেন, ততটা আমাদের ‘আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশটা’ বুঝতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে এই দেশের চলচ্চিত্রপ্রেমী ও দর্শকরা ফর্ম ও কন্টেন্টের সংলগ্নতা কি ভাবে সক্রিয়, তা আরও সহজে ধরতে পারবেন - যেহেতু ‘পাশ্চাত্য নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা’ এই দেশের তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের পথটা অনেক আগেই সুগম করে রেখেছিল। যদি সেটার সঙ্গে আমাদের দেশজ অবস্থানটা চিনে নেবার একটা আন্তরিক প্রয়াস থাকে, তবে চলচ্চিত্রপ্রেমী ও দর্শকরা নিজেদের আত্মবিশ্বাস অটুট রেখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভরকেন্দ্রটি সুচারুভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন।

আশি থেকে নব্বইয়ের গোড়া পর্যন্ত যে ধরনের ছবি তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মৃণাল সেন, সেখানে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন যেন আরও বেআব্রু। আত্মরক্ষার আর কোনও অস্ত্র রইল না, প্রায় প্রতিটি ছবির চরিত্রদের তিনি চুল ধরে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন আয়নার সামনে। ‘একদিন প্রতিদিন’, ‘আকালের সন্ধানে’, ‘খারিজ’, ‘খণ্ডহর’, ‘জেনেসিস’ বা ‘মহাপৃথিবী’ এ ধরনের ছবিতে আত্মসমালোচনা আর নিজেকে প্রশ্ন করা শুরু করলেন তিনি। কতটা বাস্তবনিষ্ঠ হতে পারছেন বা হওয়ার চেষ্টা করছেন শিল্পকর্মীরা, কিংবা বাস্তবের ধাপ বেয়ে চলতে চলতে কোনও ইচ্ছাপূরণের মোহে আটকে পড়ছেন না তো তাঁরা, এ সব প্রশ্নেরই যেন উত্তর পাওয়ার একটা দুর্মর চেষ্টা ছবিগুলিতে।

🍂

‘মহাপৃথিবী’-র পর নিয়মিত ছবি করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। দীর্ঘ দশ বছরের ব্যবধানে যে-দু’টি ছবি করেছিলেন ‘অন্তরীণ’ আর ‘আমার ভুবন’, সে-দু’টি শিল্পমানের দিক থেকে গুরুত্বের। যখন নানা ভারতীয় ভাষায় অন্তত গোটা আটেক ছবি করেছেন, ওড়িয়া-য় ‘মাটির মনিষ’, তেলুগুতে ‘ওকা উরি কথা’ কিংবা হিন্দিতে ‘ভুবন সোম’, ‘এক আধুরি কহানি’, ‘মৃগয়া’, ‘খণ্ডহর’, ‘জেনেসিস’, ‘একদিন অচানক’, তখন অবিরত ভারতীয়তা বা আন্তর্জাতিকতার কথা বলে গিয়েছেন। বলেছেন, ‘‘আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন যে, আপনি কেন এত বিভিন্ন ভাষায় ছবি করেন? আমি বলি, আমি দারিদ্র নিয়ে ছবি করি। আফ্রিকাতে গিয়ে সোয়াহিলি ভাষায় ছবি করতেও আমার কোনও অসুবিধে হবে না, যদি আমি ফিজিক্যাল পিকিউলিয়ারিটিগুলো ধরতে পারি, যেটা সব সময় সারফেস-এ থাকে।’’

টেলিফিল্ম, শর্টফিল্ম এবং ডকুমেন্টারি বাদ দিলে তাঁর পূর্ণদৈর্ঘ্যের ফিচার ফিল্মের সংখ্যা সাতাশ। মৃণাল সেন আজও আমাদের কাছে মীমাংসিত। তাঁর অবস্থান, তাঁর চলচ্চিত্র, তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সুনির্ণীত। ব্রিটিশ অভিনেত্রী ভেনেসা রেডগ্রেভ পরিষ্কার করেই বলেন, ‘আমি বাম-দলের যতোটা সম্ভব ততোটাই।’ মৃণাল সেন ‘যতোটা-ততোটা’, ‘সম্ভব-অসম্ভবের’ ধার ধারেন না। তিনি পুরোটাই শ্রেণী সচেতন। মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র মানেই রাজনৈতিক চলচ্চিত্র। ‘শিল্পের জন্যে সিনেমা’ বা ‘বিনোদনের জন্যে সিনেমা’ যাদের আরাধ্য তাঁরা আর যাই হোক মৃণাল সেনের ছবিতে আরাম পাবেন না, পাওয়ার কথাও না। মৃণাল সেন সচেতন, বিচক্ষণ এবং নিজের কাজটি সম্পর্কে জানতেন।

দেশীয় সাধারণ দর্শকদের যেটুকু আনুকূল্য ‘সত্যজিৎ রায়’ পেয়েছিলেন, মৃণাল সেন তার সিকিভাগ না পেলেও, তিনি কিন্তু ‘মননশীল বিদেশি দর্শক ও সমালোচকদের’ কম প্রশংসা অর্জন করেননি। ‘কান’, ‘বার্লিন’, ‘ভেনিস’, ‘মস্কো’, ‘কারলভি ভ্যারি’, ‘মন্ট্রিয়াল’, ‘শিকাগো’, ‘কায়রো’ - পৃথিবীতে এমন কোন চলচ্চিত্র উৎসব নেই যেই প্রতিযোগিতায় তিনি পদক অর্জন করেননি। দুই দশক জুড়ে তিনি একাধিক ‘চলচ্চিত্র উৎসবের জুরি সদস্য’ ছিলেন। ভারতে পেয়েছিলেন দাদাসাহেব ফালকে সন্মান। ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’ ছবির কিংবদন্তী পরিচালক ‘মার্টিন স্করসেসে’ গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য তাঁর অ-লাভদায়ী প্রতিষ্ঠানকে নিযুক্ত করেছিলেন মৃণাল সেনের বাছাই করা চলচ্চিত্র সংরক্ষণ করার জন্য। শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য মৃণাল সেন ‘জাতীয় পুরস্কার’ পেয়েছিলেন চারবার। শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য ‘জাতীয় পুরস্কার’ও পেয়েছিলেন চারবার। ১৯৮১ সালে তিনি ‘পদ্মভূষণ’ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে ‘ফ্রান্সের’ তৎকালীন ‘রাষ্ট্রপতি’ ‘ফ্রাঁসোয়া মিতের’ মৃণাল সেনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, ‘Commandeur de Ordre des Arts et des Letters’, ‘শিল্পকলায় কৃতিত্বের জন্য ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান’। ১৯৮৯ সালে ‘অবিভক্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের’ পতনের এক দশক আগে মৃণাল পেয়েছিলেন ‘নেহেরু সোভিয়েত ল্যান্ড পুরস্কার’। আবার ২০০০ সালে ‘অ-কমিউনিস্ট রাশিয়ার’ অভ্যুদয়ের এক দশক পরে ‘ভ্লাদিমির পুতিনের’ হাত থেকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ‘অর্ডার অফ ফ্রেন্ডশিপ’ সন্মান। পৃথিবীর অসংখ্য শহরে তাঁর ছবির ‘রেট্রোস্পেকটিভ’ সংগঠিত হয়েছে।১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সাল অবধি তিনি ‘সংসদের সাম্মানিক সদস্যপদ’ লাভ করেন। ২০১৭ সালে হয়েছিলেন ‘অস্কার অ্যাকাডেমির সদস্য’ও।

একটি ছবির কথা না বলে আলোচনা শেষ করা যায় না। মৃণাল সেনের ‘মৃগয়া’ এমন এক চলচ্চিত্র যা আমাদের বোধ জাগ্রত করে।

ওড়িয়া গল্পকার ভগবতি চরণ পানিগ্রাহী’র গল্প অবলম্বনে তৈরি হয়েছিল ‘মৃগয়া’। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রেক্ষাপটে এক আদিবাসী যুবকের জীবন ও সংগ্রাম কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কাহিনী। ঘিনুয়া সরল আদিবাসী যুবক, শিকারই তার নেশা-পেশা। ইংরেজ সাহেবও শিকারের নেশায় মত্ত। শিকারকে ঘিরেই দুই অসম শ্রেণীর মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। ঘিনুয়া ও আদিবাসীদের সঙ্গে মহাজনের সংঘাত চিরকালই লেগে আছে। এর মাঝে বিপ্লবী হয়ে ওঠে কোনো কোনো আদিবাসী যুবক। তাঁরা জানে বুনো জন্তু আর শোষক-মহাজনে কোনো তফাত নেই। মহাজন একদিন ঘিনুয়ার প্রিয়তম স্ত্রীকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। বউকে লুণ্ঠনের শাস্তি ঘিনুয়া নিজ হাতে তুলে নেয়। ব্রিটিশ আইন তাঁর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় দেয়। কিন্তু ঘিনুয়া আর তাঁর আদিবাসী সঙ্গীরা বুঝতে পারে না, বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করলে তাঁর শাস্তি হবে কেন! কারণ তাঁরাই দেখেছিল তাঁদের গ্রামের বিপ্লবী শাপলুকে যে হত্যা করেছিলো তাঁকে সরকার পুরস্কার দিয়েছে। এমনকি সাহেবও এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেননি। বিচারও যেন শ্রেণী ও মানুষ ভেদে ভিন্ন ,এ গল্প চোখে আঙুল দিয়ে তা-ই দেখিয়ে দেয়। ছবির শেষে ভিন্নতর অর্থেই ‘সব চিন্তা- প্রার্থনার সকল সময় শূন্য মনে হয়, শূন্য মনে হয়।’

ঋত্বিক ঘটক ও সত্যজিৎ রায়, দুই পরিচালকের থেকে অনেকটা দূরে থেকেই সিনেমাকে অন্যভাবে দেখেছেন পরিচালক মৃণাল সেন৷ কখনও কঠোর বাস্তব, তো কখনও মানুষের মনের থেকে স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নকে নিংড়ে নিয়ে এসে পর্দায় তৈরি করতেন এক অদ্ভুত ছবি৷ আর তাই হয়তো, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের পাশাপাশি সিনেমার পর্দার নিজের আলাদা ‘অটিয়োর’ তৈরি করেছিলেন মৃণাল সেন৷'ভুবন সোম' দিয়ে যে জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন, তার পরিসমাপ্তি 'আমার ভুবন'-এ হলেও ভুবন থেকে ভুবনে পদাতিক মৃণাল সেনের নাগরিক মৃগয়া ভারতীয় চলচ্চিত্রের চালচিত্রে যে একের পর এক পালক জুড়ে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই।আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন - সাহসী মৃণাল, ক্ষুব্ধ মৃণাল, স্পষ্ট মৃণাল ও মহাত্মা মৃণাল হয়ে।

তথ্যসূত্র:

১) চলচ্চিত্র: ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ, মৃণাল সেন।

২) Always Being Born: Recipient Of Dadasaheb Phalke Award Mrinal Sen A Memoir.(২০১৬)

৩) দেশ, মৃণাল সেন বিশেষ সংখ্যা, ১৭ই জানুয়ারি ২০১৯ সাল।

৪) বর্তমান পত্রিকা, বৃহস্পতিবার, ৩রা জানুয়ারি ২০১৯ সাল।

৫) Mrinal Sen: Sixty Years in Search of Cinema, Dipankar Mukhopadhyay, HarperCollins India.

৬) ইন্টারনেট ও অন্যান্য

1 Comments

ধন্যবাদ🙏💕

ReplyDelete