মেদিনীপুরের মানুষ রতন, পর্ব -- ৯৮

নিত্যানন্দ চক্রবর্তী (মধ্যযুগের কবি, কানাইচক, কোলাঘাট)

ভাস্করব্রত পতি

'সরের উপরে শীম সরে দিয়ে শশী

রঙ্গ রসে রচে গীত নিত্যানন্দ ঋষি'।

'কাশীজোড়ার রাজারা প্রতি বছর রাসযাত্রা করাতেন। কবি সেখানে গিয়ে শীতলামঙ্গল শোনাতে গেলে রাজা রাজি হলেন না। কবি তখন পেছন দিকে মুখ করে গান শুরু করেন। সুমধুর কণ্ঠের গান শুনে মন্দিরের দেবতা তাঁর দিকে মুখ ফেরান। এই দৃশ্য দেখে রাজা সহ সবাই অবাক। এর পর রাজা কবি পদুমাচক ও কানাইচকে সাত বিঘা জমি তাঁকে দান করেন'। এটি মেদিনীপুরের কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তীকে নিয়ে একটি কিংবদন্তি। যা লোকমুখে আজও শোনা যায়।

সময়ের বিচারে মধ্যযুগের কবি হিসেবেই পরিচিত তিনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর পূর্বের বাসস্থান ছিল রূপনারায়ণের পাড়ে মাড়োবেড়িয়া গ্রামে। পরবর্তীতে কাশীজোড়ার রাজার অনুগ্রহ লাভ করে কানাইচকে জমি পান বসবাসের জন্য। তাই কবির ভদ্রাসন কোলাঘাটের কানাইচক গ্রাম হিসেবেই সমধিক পরিচিত।

'সিতলার পদতলে : কবি নিত্যানন্দ বলে :

সাং কানাইচকে ঘর'

যদিও কেউ কেউ মাড়োবেড়িয়া, খয়রাকেও কবির জন্মস্থান বলে উল্লেখ করেন। আসলে এই কানাইচকের পাশের গ্রাম খয়রা। রূপনারায়ণের পাশে অবস্থিত এই দুটি গ্রাম। এই নদীকেই 'গঙ্গা' আখ্যায়িত করা হয়েছে। কবির রচনায় মেলে --

'নিত্তানন্দ ব্রাম্ভণ রচিল মোধুক্ষর

প্রতিষ্ঠিল গঙ্গাতটে সিংহ হলধর'।

খয়রা নামটি বেশ প্রাচীন। কিন্তু কানাইচক নতুন। এখনও কানাইচককে অনেকে বলেন খয়রা কানাইচক। এই কানাইচক গ্রামে এখনও কবির উত্তরপুরুষরা বসবাস করেন। কবির এই ভদ্রাসন এলাকায় পরিচিত 'কবিপাড়া' নামে। কয়েক বছর আগে কবি প্রতিষ্ঠিত দালান রীতির মন্দিরের সংস্কার করাও হয়েছে। এই মন্দিরে রয়েছে কবি প্রতিষ্ঠিত শীতলার বারামূর্তি, মনসা, গঙ্গা কৃষ্ণের পাদপদ্ম, দামোদর, নাড়ুগোপাল, শ্রীধর, লক্ষ্মী জনার্দন, দক্ষিণ রায়, রূপরায়, কালুরায়, লক্ষ্মী, পঞ্চানন্দ, কালী, শ্রীধর এবং গনেশ। কবি সম্পর্কে আরও একটি কিংবদন্তির কথা উল্লেখ করেছেন ড. শ্যামল বেরা। কিংবদন্তিটি হল -- 'পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষেপুত থেকে পূজা সেরে কবি ফিরছিলেন। ফেরার পথে কংসাবতী নদীর তীরে খেজুরদহ গ্রামে বিশ্রাম নেওয়ার সময় লালপাড় শাড়ি পরা এক নারী তাঁর কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করেন। তারপর কে যেন তাঁকে নদীতে ঠেলে দেয়, তিন দিন জলে ছিলেন। যখন জল থেকে উঠলেন তখন হেমঘাট, ত্রিশূল, চামর ও ঘণ্টা নিয়ে উঠলেন। সেই 'ত্রিশূল' আজও এই মন্দিরে বর্তমান'।

কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণ রায়ের (১৭৫৬-১৭৭০) সভাকবি ছিলেন নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। কবির লেখা বিরাটরাজার পালায় ব্যবহৃত ভণিতায় মেলে সেই রাজার নাম --

'কাশীজোড়া সষ্টিপাড়া: অতি বিচক্ষণ।

রামতুল্য রাজা তাহে রাজনারায়ণ ।।

নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ: তাহার শভাসত।

শীতলামঙ্গল রচে শুধামত ।।

পিতামহ পিতাম্বর : তস্য সুত মনোহর

তাহার তনয়া চিরঞ্জিব

তস্য সুত হরিহর : সখা যার দামুদর

চরাচর খেতি খিতি শব

রাধাকান্ত সত্য সুত: অশেষ গুণের যুত

শ্রীচৈতন্য তাহার নন্দন।

তাহার মধ্যম ভাই : শীতলা আদেশ পাই

দ্বিজ নিত্যানন্দের ভাষণ।'

কবির বংশতালিকা ঘাঁটলে যে সারণি বেরিয়ে আসবে তা এরকম -- ভবানী মিশ্র > মনোহর মিশ্র > চিরঞ্জীব > রাধাকান্ত > শ্রীচৈতন্য।

এই শ্রীচৈতন্যের মধ্যম ভ্রাতা হলেন নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। গোকুল পূজা পালার ভণিতায় কবি নিজেকে দ্বিজ নিত্যানন্দ বলে উল্লেখ করেছেন। সেইসাথে পুরো বংশপরিচয় দিয়েছেন ছন্দের মাধ্যমে। কবির মায়ের নাম ছিল অপর্ণা এবং বিমাতার নাম অন্নপূর্ণা। খুল্লতাতের নাম গৌরহরি। মোট চারজন পিসিমা -- গৌরী, চিত্রা, ললিতা এবং সুদেবী। কবির তিন ভগিনী হলেন নারায়ণী ভবানী ও মালতী। আর তিন ভগ্নিপতি হলেন দয়ারাম, ভগবান এবং মতিরাম। নিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতুষ্পুত্রী শান্তি। তাঁর কন্যা যশোদা ও পুত্র মধুসূদন। কবির একমাত্র পুত্র হলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। এছাড়াও দুই কন্যা ব্রজেশ্বরী, পার্বতী ও জামাতারা হলেন দুলাল ও ইন্দ্রজিৎ। কবির পৌত্র রামগোবিন্দ, হরগোবিন্দ, কান্তকমল ও পৌত্রী দুর্গা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি রমাকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন, "মেদিনীপুরের কোলাঘাট অঞ্চলের কবি নিত্যানন্দ সম্ভবত পেশাদার মঙ্গলকাব্য এবং পালা রচয়িতা ছিলেন। তাঁর আবির্ভাব তিরোভাব কাল অষ্টাদশ শতক। সুবিস্তীর্ণ গ্রামীণ সমাজে তখন (এবং এখনও) বহুরকমের সমস্যা ছিল (এবং এখনও আছে)। কবি নিত্যানন্দ এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন কারণ তিনিও গ্রামেই বাস করতেন। রাস্তাঘাট বিপদসঙ্কুল, কৃষি প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল, নানারকমের ব্যাধি, দুঃখ, কষ্ট - এমন অবস্থায় বিভিন্ন গ্রামদেবতার দয়া দাক্ষিণ্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে হয়"।

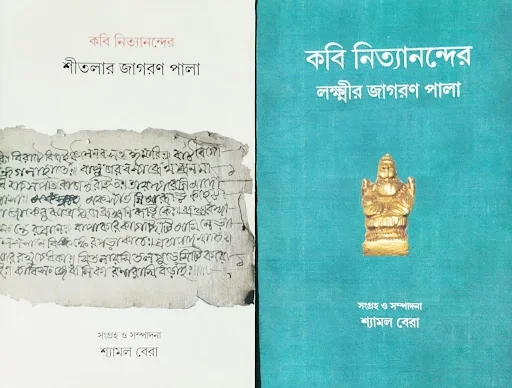

যেটুকু জানা যায়, কবির কাব্য প্রতিভা সঞ্চারিত হয়েছিল ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তিলফুল পালার ভণিতায় এসেছে ১৭৫৯ এবং ১৭৬৩ র কথা। কবির কলমে বেরিয়ে এসেছে শীতলামঙ্গল, লক্ষ্মীর জাগরণ পালা, মনসামঙ্গল, রায়মঙ্গল, যমপালা, পাণ্ডবপূজা, ইন্দ্রপূজা, সীতাপূজা, জগন্নাথের পালা, পঞ্চ রায়ের পালাগান, পঞ্চানন্দের পালাগান, গোকুলপূজা পালা, শিবায়ন, তিলফুল পালা, কপিলামঙ্গল, বনদেবী বিশালক্ষীর গান, কালিকামঙ্গল, মদনমোহনের পালা, গঙ্গার পালাগান, বহিত্রমঙ্গল, কালুরায় মঙ্গল এবং ষষ্ঠীমঙ্গল পালাগুলি।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর পালাগানের কথায় ও গানের মধ্যে কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির রূপরেখা প্রতিভাত। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ তথা ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে কবির লেখা 'লক্ষ্মীর জাগরণ পালা' আসলে লোকজাগরণের পালা। কবির পঞ্চানন্দের পালাগানে নানা ধরনের রোগ জ্বালা থেকে শিশুরক্ষার লৌকিক নিদান দেওয়া হয়েছে। গঙ্গার পালাগানে এসেছে প্রাণদাত্রী জলের কথা। 'বহিত্র' অর্থে নৌকা। কবির বহিত্রমঙ্গল পালায় জলযানের সাথে সম্পৃক্ত মানব জীবনের কথা প্রস্ফুটিত হয়েছে। পঞ্চ রায়ের পালাগানে জলপথে নিরাপদ যাত্রার কামনা উল্লিখিত করা হয়েছে। গোষ্ঠগান বা কপিলামঙ্গল পালায় এসেছে কপিলা গাইয়ের কথা। গাভির লালন পালন থেকে কৃষিকাজ এবং লোকাচারের প্রসঙ্গ এসেছে এখানে। কার্তিক মাসে জন্মাষ্টমীর পরে রাধাষ্টমীতে তথা শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে গ্রামে গ্রামান্তরে গোষ্ঠপূজা হয়ে থাকে। যেসব গেরস্থের গো ধন রয়েছে, সেসব গেরস্থের গোশালায় পূজা হয়। ষষ্ঠীমঙ্গল পালাগানে এসেছে সদ্যজাত সন্তানের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কল্যাণ কামনার কথা। পুনর্জীবন লাভের লৌকিক আকাঙ্ক্ষা প্রচারিত হয়েছে যমপালায়। বিশালাক্ষীর গানে প্রকাশিত হয়েছে নতুন বসতি স্থাপনের কথা। মদনমোহনের পালায় বৈষ্ণবধর্মের অনুষঙ্গ আনা হয়েছে। বিষ্ণুপুরের মদনমোহনকে নিয়ে প্রচলিত কাহিনীতে এখানে দেবীমহিমা, ভক্তিরসই প্রাধান্য পেয়েছে। কালিকামঙ্গল বিধৃত করেছে শক্তিদেবীর আরাধনার বিবরণ। আর জগন্নাথের পালায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে সুন্দরভাবে। পুথি সংগ্রাহক গবেষক অক্ষয়কুমার কয়াল এতদঞ্চল থেকে নিত্যানন্দের 'কালুরায় মঙ্গল'-এর পুথি সংগ্রহ করেছিলেন। এই পুথিটি নিয়ে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকাতে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও লেখা হয়েছিল। ১৩৬২ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত সন্তোষকুমার কুণ্ডুর 'দ্বিজ নিত্যানন্দ শিবায়ন' আলোচনা থেকে জানা যায় যে তিনি 'শিবায়ন' কাব্যও লিখেছিলেন।

রমাকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন, "পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন লোকধর্মের ও পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের সহাবস্থান যে কতটা তাৎপর্যবহ ছিল, তা উল্লিখিত 'মদনমোহনের পালা' ও 'জগন্নাথের পালা' পড়লে বোঝা যাবে। শিবের বিবাহবহির্ভূত সন্তান পঞ্চানন্দ আছেন; বিশালাক্ষী আছেন; কপিলা গাভি ও গঙ্গা আছেন; আছেন যম, শীতলা, সারদা। তাঁদের সঙ্গেই রয়েছেন মদনমোহন ও জগন্নাথ। এই সমস্ত দেব দেবীর অস্তিত্ব অদ্যাবধি, ব্যাপক নগরায়ণ সত্ত্বেও, গ্রামীণ সমাজমানসে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এখানে অগ্রসরতার বা অনগ্রসরতার প্রশ্ন নেই। এটাই বাস্তব সংস্কৃতি, যা অনাদি, অন্তহীন এবং অনস্বীকার্য সত্য"। এই সত্য উদঘাটন করেছেন ড. শ্যামল বেরা।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর বহু পুঁথি বিভিন্ন জন সংগ্রহ করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ড. শ্যামল বেরা। তাঁর কথায়, "মধ্যযুগের কবি দ্বিজ নিত্যানন্দের কিছু কিছু পুথির অংশবিশেষ গায়েনদের খাতায়, স্মৃতিতে আজও টিকে রয়েছে। এসব উপাদান একত্রিত করতে পারলে কবি নিত্যানন্দকে যেমন জানা যাবে, আমাদের ঐতিহ্যের পরিচয় যেমন প্রকাশ পাবে, তেমনি আমাদের লোকধর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সহায়ক হবে"।

শুধু কবি নয়, তিনি ছিলেন একজন ধন্বন্তরী চিকিৎসকও। প্রখ্যাত কবিরাজ। তাঁর কাব্যের অন্দরমহলে উঁকি মারলে সেই সত্যতা বেরিয়ে আসে। আসলে তিনি বহুবিধ রোগের লক্ষণ এবং তা নিরাময়ের ঔষধ জানতেন। কবিরাজি চিকিৎসা করতেন তিনি। তিনিই ছিলেন শীতলামঙ্গলের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। তাঁর লেখা শীতলামঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় চৌষট্টি ধরনের বসন্তরোগের কথা। সেই সাথে এই মারণ রোগের নানা ধরনের লক্ষণ এবং তার প্রতিকারের উপায় তিনি পয়ার ত্রিপদী ছন্দে লিখেছেন এই পালাগানে।

ড. শ্যামল বেরা কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর পালাগান নিয়ে উল্লেখ করেছেন, "শীতলামঙ্গলে আট পালায় আট রকম কাহিনির বিন্যাস রয়েছে। নিত্যানন্দ ছিলেন মূল গাহক। চামর নিয়ে আসরে গান গাইতেন। শীতলা মনসার গান যারা পরিবেশন করেন, হাওড়া মেদিনীপুর জেলায় সেসব দলকে বলা হয় 'শয়লার দল'। নিত্যানন্দ এ ধরনের দল পরিচালনা করতেন। গানের সঙ্গে নৃত্য, অভিনয় সবেতেই পারদর্শী ছিলেন কবি"।

অনেক বিচিত্র বিষয় নিয়ে কলম ধরেছিলেন নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। সমগ্র অষ্টাদশ শতক জুড়ে নৃত্য গীত কাব্য লেখা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। কিন্তু নিত্যানন্দ স্বাক্ষরিত কোনও মূল পুথি সংগ্রহ করা যায়নি। ড. শ্যামল বেরা আক্ষেপ করে জানান, "যেসব অনুলিখিত পুথি পাওয়া গেছে, সেসব পুথির বয়স একশো থেকে দু'শো বছর পূর্বেকার। মূল পুথি না পাওয়ায় তাঁর কবিত্বপ্রতিভা সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা থাকে বৈকি! মনসামঙ্গলের মতো অন্যান্য কাব্যের একাধিক পাঠ পাওয়া গেছে। এসব সূত্রে কবি নিত্যানন্দ সম্পর্কে যা জানা যায়, তা সম্পূর্ণ জানা নয়। আশ্চর্যের বিষয়, এ নিয়ে জানার চেষ্টা বা উদ্যোগও কোনও স্তরে তেমন নেই। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও নিষ্ক্রিয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক সময়ে পুথির সংগ্রহ ও প্রকাশনার যে উদ্যোগ নিয়েছিল, সেই প্রয়াসের আলোকছটা কাছাকাছি হাওড়া মেদিনীপুরে তেমন পড়েনি। যদি সে সময়ে এসব অঞ্চলে সমীক্ষা চলত, তাহলে নিত্যানন্দ-সহ আরও বহু মূল্যবান পুথি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত"। একসময় রালফ নিকোলাস, অদিথিনাথ সরকার ১৯৭০ নাগাদ মেদিনীপুরের এই কবিকে নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন। তারাশিষ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার মূলে ছিলেন নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর শীতলামঙ্গল। ওড়িশার সংগ্রহশালায় ওড়িয়া লিপিতে লেখা কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর লেখা বাংলা পুঁথি। কিন্তু আজ মেদিনীপুরের বেশিরভাগ মানুষই জানেনা কবির পরিচয়।

🍂

1 Comments

কবি নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গল কাব্যগ্রন্থ চাই কীভাবে পাব

ReplyDelete