মেদিনীপুরের মানুষ রতন, পর্ব -- ১২৪

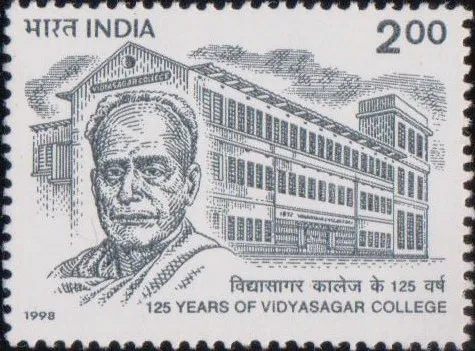

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, লেখক, বীরসিংহ)

ভাস্করব্রত পতি

'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।

করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,

দীন যে, দীনের বন্ধু!– উজ্জল জগতে

হেমাদ্রির হেম কান্তি অম্লান কিরণে।

কিন্তু ভাগ্য বলে পেয়ে সে মহা পর্বতে,

যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,

সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে

গিরীশ! কি সেবা তার সে সুখ সদনে!

দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী।

যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে

দীর্ঘ শিরঃ তরু দল, দাসরূপ ধরি।

পরিমলে ফুল কুল দশ দিশ ভরে,

দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,

নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে'।

ভগবতী দেবীর কোলে শিশু ঈশ্বরচন্দ্র

একবার কোনও এক কাজে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে বিদ্যাসাগর চলেছেন কালনা শহরে। হঠাৎ দেখতে পেলেন একটি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে পথের পাশে। তাঁর সারা গায়ে মল আর বমিতে মাখামাখি! সে এক বিচ্ছিরি দশা। যত পথচারী সেখান দিয়ে যাচ্ছে বা আসছে, কেউই ফিরেও তাকাচ্ছেনা ঐ অসুস্থ মানুষটির দিকে। কিন্তু তিনি তো শুধু 'বিদ্যাসাগর' নন, তিনি তো 'দয়ারসাগর'ও। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। বন্ধুকে জানালেন যে ঐ লোকটির বিসূচিকা রোগ হয়েছে। ফলে অবিলম্বে চিকিৎসা করা দরকার। বেশি দেরী হলে তাঁকে আর বাঁচানো সম্ভব হবেনা। এরপর সেই নোংরা অবস্থায় পড়ে থাকা লোকটিকে নিয়ে চললেন শহরের হাসপাতালে। সেখানে তখন ইংরেজ ডাক্তার। বিদ্যাসাগরের নির্দেশে তিনি তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু করলেন। বেঁচে উঠলেন ঐ অসুস্থ লোকটি।

ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্য আর জ্ঞানের গভীরতা ছিল অসাধারণ। তাঁর এই বিপুল জ্ঞানের আতিশয্যের দরুন বাংলার গুণীসমাজ কতৃক তিনি লাভ করেন 'বিদ্যাসাগর' উপাধি। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সর্বত্র পরিচিত হলেন 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামে। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে আমাদের ক্ষেত্রে এক গৌরবজনক অধ্যায়। বিদ্যাসাগর না থাকলে আমরা কথা বলার ভাষা খুঁজে পেতামনা। বলা যায়, বিদ্যাসাগরের জন্ম বাংলা ও বাঙালির জীবনের অন্যতম আশীর্বাদ। যথার্থই বলেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি লিখেছেন, 'এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙিতে পারিত কখনও নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক যাহা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল; বঙ্গদেশ তাহার আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনন্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহারণ যাঁহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাঁহাদের মধ্যেও পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের মতো যাঁহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধ মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া হয়, তাঁহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়'।

বীরসিংহ গ্রামের এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১২২৭ সালের ১২ ই আশ্বিন তথা ১৮২০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতীদেবী (১৮১৩ - ১৮৭১)। একগুঁয়ে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। বিদ্যাসাগর বিয়ে করেন দীনময়ী দেবীকে (মৃত্যু ১৩/০৮/১৮৮৮)। তাঁদের মোট পাঁচ সন্তান। নারায়নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হেমলতা দেবী, কুমুদিনী দেবী, বিনোদিনী দেবী এবং শরৎকুমারী দেবী। একসময় ত্যাজ্যপুত্র করেন নিজের ছেলেকে। কিন্তু নিজের লক্ষ্যে তিনি ছিলেন অবিচল।

বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্ত পণ্ডিতের পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। তখন বয়স মাত্র পাঁচ বছর।অবশেষে আট বছর বয়সে বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে চলে এলেন কলকাতার বাসায়। পথে মাইলস্টোন দেখে ইংরেজি সংখ্যা চেনার কাহিনী আজও মুখে মুখে ফেরে। সেসময় পাঁচ টাকা মাসিক বেতনের চাকরি করতেন ঠাকুরদাস। ঐ বেতনে কি সংসার চলে? বাবার বাসায় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র লেখাপড়া শুরু করলেন। কি নিদারুণ দারিদ্র্য! সবকিছু ভুলে ছোট্ট বিদ্যাসাগরের নিরন্তর বিদ্যা সাধনা। এভাবে কঠিন পরিস্থিতি জয় করে একদিন তিনি তাঁর বিদ্যা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এলেন বাংলার প্রধান অধ্যাপক হয়ে। মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসে কলকাতার বুকে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করে সমাজের গলা পচা ক্ষত সারিয়ে তোলার যে কাজ তিনি গ্রহণ করেছিলেন, আজ তাঁর জন্মের দুশো বছর পরেও সমান প্রাসঙ্গিক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বঙ্গ সমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন। কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব'।

বীরসিংহ

ছাত্রদের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি এবং আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ হলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সম্পাদক মার্শাল সাহেব। তিনি তাঁর প্রচেষ্টায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করলেন! পরবর্তীতে এই কলেজেরই অধ্যক্ষ হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেসময় এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি বেথুন সাহেব মনে করলেন যে দেশে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে অন্যতম উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন বিদ্যাসাগর। তখন তিনি একদিন বিদ্যাসাগরকে ডেকে বললেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ফিমেল স্কুলে কলকাতার হিন্দুদের মেয়েরাই আসছে না পড়তে। যা তাঁর কাছে খুবই হৃদয়বিদারক। কিভাবে মেয়েদের স্কুলে আনা যেতে পারে, পরামর্শ চাইলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। তখন বিদ্যাসাগরের পরামর্শে একটা গাড়ি তৈরি করে বাড়ি থেকে মেয়েদের আনাবার ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু অভিভাবকরা তাঁদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে রাজি হলনা। চিন্তিত সবাই। মিথ্যা সামাজিক সংস্কারের গেরোয় মেয়েদের শিক্ষা তখন রসাতলে। বেথুন সাহেবের স্বপ্ন গেল থমকে।

বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়

তখন উপায়ন্তর না দেখে বিদ্যাসাগর গেলেন তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কাছে। সরাসরি অনুরোধ করলেন, তাঁর দুই মেয়েকে বেথুন সাহেবের স্কুলে ভর্তি করতে হবে! বিদ্যাসাগরের অনুরোধে মদনমোহন তর্কালঙ্কার গুরুত্ব বুঝলেন নারী শিক্ষার। তিনি তখন তাঁর দুই মেয়ে ভুবনমালা আর কুন্দমালাকে ভর্তি করলেন বেথুন সাহেবের স্কুলে। তারপর তা দেখে বহু সম্ভ্রান্ত বাড়ির লোকজন তাঁদের বাড়ির মেয়েদের একে একে ভর্তি করতে লাগলেন ঐ স্কুলে। স্বপ্ন পূরণ হল বেথুন সাহেবের। যখন বেথুন সাহেব মারা গেলেন, তখন বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিলেন বিদ্যাসাগর। নাম দেওয়া হল 'বেথুন বালিকা বিদ্যালয়'। নারী শিক্ষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির

শিক্ষার প্রসারে সরকার থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। তিনি পেলেন মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, বর্ধমানের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রচারের দায়িত্ব। সেসময় অধ্যক্ষ হিসেবে হিসেবে বেতন পেতেন ৩০০ টাকা। এরসাথে পরিদর্শক হিসেবে পেলেন আরও ২০০ টাকা! বিদ্যাসাগর তখন জেলায় জেলায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঘুরে ঘুরে প্রতিষ্ঠা করলেন বেশ কিছু বিদ্যালয়। মোট ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। কিন্তু সরকার এই ৩৫ টি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ বিদ্যাসাগর এই ৩৫ টির দায়িত্ব নিজেই নিলেন। সেইসাথে সরকারের চাকরিও ছেড়ে দিলেন ১৮৫৮ এর ৩ রা নভেম্বর।

বর্ণপরিচয়

এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, '১৮৫৬ সাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। এই বৎসরে তাঁহার কার্যপটুতা যে কত তাহা জানিতে পারা গেল। একদিকে বিধবা-বিবাহের প্রতিপক্ষগণের আপত্তি খণ্ডনার্থ পুস্তক প্রণয়ন, বিধবা বিবাহ প্রচলনার্থ রাজবিধি প্রণয়নের চেষ্টা, কার্যত বিধবা-বিবাহ দিবার আয়োজন, এই সকলে তাঁহাকে ব্যাপৃত হইতে হইল; অপরদিকে এই সময়েই শিক্ষা- বিভাগের নবনিযুক্ত ডিরেক্টার মিস্টার গর্ডন ইয়ংয়ের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া গেল। এই বিবাদ প্রথমে জেলায় জেলায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন লইয়া ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই কয় জেলায় স্কুল ইনস্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইলেই, নানা স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে করিলেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁহার যে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে কার্যে পরিণত করিবার সময় ও সুবিধা উপস্থিত। তিনি উৎসাহের সহিত তাঁহার সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইয়ং সাহেব, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গভর্ণমেন্টের অর্থব্যয় করিতে অস্বীকৃত হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত বিল স্বাক্ষর করিলেন না। এই সঙ্কটে বিদ্যাসাগর লেফটেনান্ট গভর্ণরের শরণাপন্ন হইলেন। সে যাত্রা তাঁহার মুখ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু ডিরেক্টার তাঁহার প্রতি হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিলেন। কথায় কথায় মতভেদ ও বিবাদ হইতে লাগল। এই বিবাদ ও উত্তেজনাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্ত এই বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিশয় আন্দোলিত ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিবিধ চেষ্টা সত্বেও এই বিবাদের মীমাংসা না হওয়ায় অবশেষে ১৮৫৮ সালে তাঁহাকে কর্ম পরিত্যাগ করিতে হয়'।

১৮৪৩ এর ১৬ ই আগস্ট শুরু করেন মাসিক 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রকাশ। ১৮৫৮ এর ১৫ ই নভেম্বর শুরু করলেন সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার প্রকাশ। হলেন 'তত্ববোধিনী সভা'র সম্পাদক। ১৮৬১ এর ডিসেম্বরে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করলেন। পরের মাসে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সম্পাদনার দায়িত্ব দিলেন। বিদ্যাসাগর নিজের চেষ্টায় বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন শিক্ষার প্রসারের জন্য। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, জ্ঞানার্জন ছাড়া এই পোড়া দেশের মুক্তি অসম্ভব। আর মুক্তির অন্যতম সহজ পথই হল শিক্ষার প্রভূত বিস্তার।

সেসময় ৫০০ টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর শুরু করলেন বই লেখার কাজ। আস্তে আস্তে লিখে ফেললেন বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ (১৮৫৫, এপ্রিল), বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ (১৮৫৫, জুন), আখ্যান মঞ্জরী ১ (১৮৬৮), আখ্যান মঞ্জরী ২ (১৮৬৮), বোধোদয় (১৮৫১), কথামালা (১৮৫৬) ইত্যাদি। ছেলে মেয়েদের কথা ভেবে তাঁর লেখা বইগুলি হয়ে উঠলো বাংলা ভাষা শিক্ষার অন্যতম সোপান। তিনি লিখলেন, 'কখনও কাহাকেও কুবাক্য বলিওনা। কুবাক্য বলা বড় দোষ। যে কুবাক্য বলে কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না'।

শুধু ছোটদের বই নয়। পাশাপাশি লিখতে শুরু করলেন বড়দের জন্যেও উপযুক্ত বই। সেগুলি হল -- চরিতাবলী (১৮৫৬), জীবন চরিত (১৮৪৯), পাঠমালা (১৮৫৯), বেতাল পঞ্চবিংশতী (১৮৫২), সীতার বনবাস (১৮৬০), মহাভারত (১৮৬০), বিধবাবিবাহ বিচার (১৮৫৫), বহুবিবাহ বিচার (১৮৭১), সংস্কৃত ভাষা প্রস্তাব (১৮৫৩), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯), শকুন্তলা (১৮৫৪), বাঙ্গালার ইতিহাস ১ (১৮৪৮) এবং বাঙ্গালার ইতিহাস ২। এছাড়াও সংস্কৃতে লিখলেন উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী ১ (১৮৫৩), ব্যাকরণ কৌমুদী ২ (১৮৫৩), ব্যাকরণ কৌমুদী ৩ (১৮৫৪), ব্যাকরণ কৌমুদী ৪ (১৮৬২), উত্তরচরিত, মেঘদূত, বামানাখ্যানম (১৮৭৩), শ্লোক মঞ্জরী (১৮৯০), শকুন্তলা, ঋজুপাঠ ১ (১৮৫১), ঋজুপাঠ ২ (১৮৫২), ঋজুপাঠ ৩ (১৮৫১) এবং ইংরেজি ভাষায় Political Selection এবং Selection From Goldsmith বইগুলি। দেখতে দেখতে তাঁর বইগুলি বাংলাভাষা আর সাহিত্যের প্রসারের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হয়ে উঠতে থাকলো। বাংলার সমাজের উন্নয়ন ভাণ্ডার ভরে উঠলো মণিমুক্তোয়। আর বই বিক্রির লয়ালিটির টাকায় তিনি পরিপুষ্ট করতে লাগলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি।

১৮৫৬ এর ৭ ই ডিসেম্বর ৪৯ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিট ভবনে প্রথম বিধবা বিবাহ করালেন। সে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন, 'বিদ্যাসাগর একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া, এই কথাটা না তুলিলে চলে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবা বিবাহে পথ প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। বস্তুতই এই বিধবা বিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা, উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানব নির্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত, দুর্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্মস্থলে ব্যথা দিত, তাঁহার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের তো আর অভাব নাই; তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝার ভার চাপায়? ইহা তিনি বুঝিতেন না এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বাল্যবিধবার দুঃখদর্শনে হৃদয় বিগলিত হইল এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণা-মন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরধুনী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করেন, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে? বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য নাই যে সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহার রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রুকুটি ভঙ্গীতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই, সেই মেরুদণ্ড নমিত করেন'।

১৮৮০ র ১ লা জানুয়ারি পেলেন সি আই আই উপাধি। ১৮৮৩ তে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেলো নির্বাচিত হলেন তিনি। ১৮৯০ সালে বীরসিংহ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করলেন 'ভগবতী বিদ্যালয়'। এর ঠিক এক বছর বাদে ১৮৯১ এর ২৯ শে জুলাই ভোর ২.১৮ তে জীবনাবসান ঘটে মেদিনীপুর তথা বাংলার বীর সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। বাংলার ঘরে ঘরে সেসময় দৃঢ়ভাবে বসবাস করা অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর কুসংস্কারের ত্রিফলা আক্রমণ থেকে বাঁচানোর যে প্রয়াস নিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তা দেখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' কবিতায় লিখলেন --

'বঙ্গ সাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে

অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিম্নেষে

তৰ শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা

প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,

বঙ্গ ভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।

বুদ্ধ ভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,

হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে

নব উদ্বোধন গাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।

যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররূচি,

সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।

ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারই অতিথি; ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি

সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে

মরুর পাষাণ ভেদি প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে'॥

0 Comments