মেদিনীপুরের মানুষ রতন, পর্ব -- ১৫২

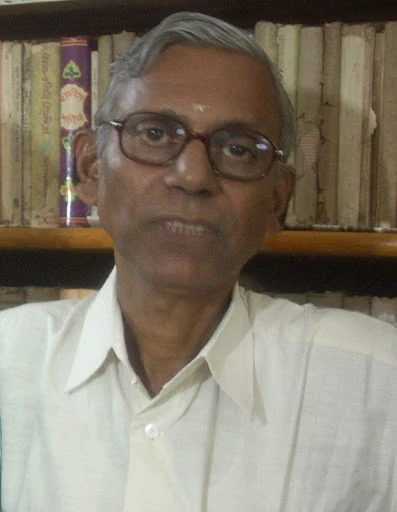

ড. ত্রিপুরা বসু (প্রাবন্ধিক, পুথি গবেষক, দাসপুর)

ভাস্করব্রত পতি

সে অনেকদিনের কথা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার দাসপুর হাটে চলছে বিকিকিনি। হাটের এক কোনে বসে তেঁতুল বিক্রি করছিলেন এক বয়স্ক মহিলা। খদ্দেরদের হাতে সেই তেঁতুল তুলে দিচ্ছিলেন তুলোট কাগজের পুথিতে মুড়ে। সেখানেই খদ্দের ছিলেন ড. ত্রিপুরা বসু। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখলেন তা। পরখ করলেন তেঁতুলের মোড়কটিকে! আরে, এতো যা তা কাগজ নয়! এ তো চৈতন্যচরিতামৃত পুথির আদি লীলার একটি ছিন্ন পাতা। তিনি জানতেন পুথির কথা, পুথির গুরুত্ব এবং পুথির প্রাচীনত্ব। দেখলেন ঐ মহিলার কাছে রয়েছে আরও কয়েকটি তুলোট কাগজের এরকম পুথির পাতা। সেগুলো চাইলেন। কিন্তু পুথির গুরুত্ব না বোঝা ঐ তেঁতুল বিক্রেতা মহিলা তাঁকে দিলেন না। ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এলেন বাড়ি। সিদ্ধান্ত নিলেন, গ্রামেগঞ্জের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এরকম পুথি সংগ্রহ করবেন -- যাতে আর কখনো তা এভাবে নষ্ট না হয়ে যায়।

পুথির প্রতি প্রথম সাক্ষাৎ হয় পঞ্চানন রায়ের বাড়িতে। শুরু হয় পুথির প্রতি অসীম আগ্রহ। কিন্তু ঐ বৃদ্ধা মহিলার পুথির প্রতি অশ্রদ্ধা, তাঁকে পুথির প্রতি ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে তোলে। এরপর অক্ষয়কুমার কয়াল এবং তারাপদ সাঁতরার কাছে পুথির লিপি পাঠ শিখলেন। ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন অন্যতম পুথি গবেষক এবং সংগ্রাহক।

১৯৪৭ এর ৩১ অগস্টে জন্মগ্রহণ করেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার বলিহারপুর গ্রামে। ঘাটাল কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। শুরুতে দাসপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হন। যদিও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এখানকার চাকরি ছেড়ে ১৯৮১ সালে ভারতীয় সার কর্পোরেশনের দুর্গাপুর ইউনিটের একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে যোগদান করেন। সেই চাকরিও চালিয়ে যেতে পারেননি। আসলে ২০০৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকা এই কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এর সঙ্গে যুক্ত সকলেই স্বেচ্ছাঅবসর নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু গবেষণামূলক কাজে রত রয়েছেন নিরলসভাবে।

১৯৭০ সালে পঞ্চানন রায়ের বাড়িতে তারাপদ সাঁতরার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। গুরু হিসেবে মানতে শুরু করেন। তাঁর কাজের অন্যতম পথপ্রদর্শকও বটে। ১৯৭১ থেকে শুরু হয় তাঁর পুথি সংগ্রহ অভিযান। তারাপদ সাঁতরার সান্নিধ্যে থেকে শিখেছেন কাজের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়। বিভিন্ন ব্যক্তি, ছাত্র ছাত্রী, অভিভাবকদের কাছ থেকে পেয়েছেন পুথি। অনেক পুথি কিনেছেন দাম দিয়ে।

সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক সপ্তদশ শতকে অনুদিত 'সনাতন ভাগবত দশম স্কন্ধ' বইটির সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনা করেছেন ড. ত্রিপুরা বসু। এই বইটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, '১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ড. পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত পুঁথি পরিচয় ২য় খণ্ডে সনাতনের ভাগবত সম্পর্কে জানার পর এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সনাতন বিষয়ে এ যাবৎ প্রকাশিত প্রায় সব রচনাই পাঠ করে দেখেছি। ঘটনাচক্রে, ১৯৭৬ এর শীতের বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার কোনও এক স্থান থেকে সনাতনের অনুদিত ভাগবতের ১০ম, ১১শ ও ১২শ স্কন্ধের সম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করা এবং অনুসন্ধান করার পর জানতে পারি, বিশ্বভারতীতে আছে মাত্র ন'টি স্কন্ধ। ভুবনেশ্বরের সরকারি মিউজিয়ামে আছে ১২টি স্কন্ধ, তাও ১০ম ও ১২শ স্কন্ধের শেষাংশ পাওয়া যায়নি। আমার অনুসন্ধান যদি যথার্থ হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশের কোনও সংগ্রহশালাতেই এর আর কোনও অনুলিপি নেই।' এই মুহূর্তে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৮০০ পুথি তাঁর সংগ্রহে রয়েছে। বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা সেসব। এগুলির কোনওটি তুলোট কাগজ কোনওটি বা তালপাতায় লেখা। শুধু পুথি নয়, প্রাচীনকালের ব্যবহৃত প্রায় ২৫০ এর বেশি গুরুত্বপূর্ণ দলিল দস্তাবেজ রয়েছে তাঁর হেফাজতে।

ঘাটালের এক অখ্যাত কবি ছিলেন শঙ্কর। কেউ তাঁকে নিয়ে চর্চা করেনি। তাঁর কাব্য ছিল সর্বজনের লোকচক্ষুর আড়ালে। এই কবিকে নিয়ে তিনি ১৯৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্যের অধীনে 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবি শঙ্কর' বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। অর্জন করেন পিএইচডি ডিগ্রি।

কবি শঙ্করের গ্রাম কলাইকুন্ডা। এখান থেকেই পেয়েছিলেন রেশম শিল্পের পুথি। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ড. ত্রিপুরা বসু এই পুথি নিয়ে প্রথম আলোকপাত করেন বাংলা আকাদেমি পত্রিকায়। এরপর আরও কিছু পত্র পত্রিকায় লিখেছেন। কিন্তু পুস্তক আকারে এখনও প্রকাশিত হয়নি। কবি শঙ্করের এই কাব্যে রয়েছে রেশম শিল্পীদের দেবী কামাখ্যা বা কামাখ্যীর বন্দনামূলক গান। এতে বিবৃত রয়েছে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যকার সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের কথা। সেইসাথে রয়েছে রেশম শিল্পের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত দিকের কথা। একসময় ঘাটালে রেশমশিল্প খুব জনপ্রিয় ছিল। রাধানগরের রেশম কুঠির অস্তিত্ব এখনও আছে। অভিমত যে কবি শঙ্কর সম্ভবত রেশম শিল্পের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। এককথায় একজন রেশমশিল্পী ছিলেন। তাই তাঁর কাব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে রেশম শিল্পের নানা দিক।

লেখকের সঙ্গে ড. ত্রিপুরা বসু

তিনি সংগ্রহ করেছেন অসংখ্য নথিপত্র। আসলে পুরোনো নথিপত্রে সেকালের জনজীবন এবং সংস্কৃতি কেমন ছিল তা তিনি খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন মেদিনীপুরের ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতির দিকনির্দেশ মেলে এইসব গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র থেকে। তাই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন নিতান্ত অপাংক্তেয় এইসব নথিপত্র। সেসব নিয়ে 'নথিপত্রে সেকালের সমাজ' নামে একটি গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। আর যাবতীয় নথিপত্র সম্বলিত 'দুশো বছরের বাংলা নথিপত্র' নামে একটি পুস্তক গ্রন্থনা করেছেন ড. ত্রিপুরা বসু। ২০২২ এ বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট মঞ্চে তিনি পেয়েছেন 'টেরাকোটা সম্মান'।

শুধু নথিপত্র, পুথি, দলিল দস্তাবেজ নয়, ড. ত্রিপুরা বসুর দীর্ঘ কাজের ক্ষেত্রে স্থান পেয়েছে মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি। নানা বিষয়ে তিনি তথ্য আহরণ করে লিখেছেন 'লোকসংস্কৃতির নানা দিগন্ত'। মেদিনীপুরের খ্রিস্টান সমাধিক্ষেত্র নিয়েও লিখেছেন বই। 'মানুষ কি করে লিখতে শিখল' লিখেছেন। 'কৌশিকী' সহ অসংখ্য নামীদামী পত্র পত্রিকায় মেদিনীপুরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অজস্র গবেষনামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন দীর্ঘদিন ধরে। এছাড়াও লিখেছেন 'তাঁহাদের কথা: স্মৃতি ও পত্রে' নামে একটি পাণ্ডুলিপি। 'বাংলা পাণ্ডুলিপি : পাঠ পরিক্রমা' , 'লোকশিল্পের বৃত্তে পুথি', 'পুথির কথা' ইত্যাদি তাঁর লেখা আরও কয়েকটি বই।

লেখকের সঙ্গে ড. ত্রিপুরা বসু

দাসপুরের সূত্রধরদের নিয়ে তাঁর লেখা 'সূত্রধর শিল্প: দাসপুর' বইটি আরেক মূল্যবান গ্রন্থনা। ঘাটালে এই সূত্রধরদের বর্ধমান থেকে এনেছিলেন শোভা সিংহের দেওয়ান গঙ্গারাম চৌধুরী। সেইসাথে সিংহ পদবিধারী সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের মানুষেরা ওড়িশা থেকে এসেছিলেন। এঁরা সবাই মিলে ঘাটাল, দাসপুর, ডেবরা থানা এলাকায় অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই কাজ নিয়ে তারাপদ সাঁতরা চিঠিতে জানিয়েছিলেন, "কৌশিকী (বার্ষিক ১৯৯৮)তে তোমার 'দাসপুরের সূত্রধরগোষ্ঠী' প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে চোখে জল এল। কি সাংস্কৃতিক সম্পদ এই এলাকার ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল!... তখন তুমি যদি স্থানীয় দাসপুর এলাকাটি নিয়ে গভীরভাবে মনোযোগ দিতে পারতে, তাহলে বহুকিছু হারিয়ে যাবার আগে রক্ষা হতে পারতো। ... স্থানীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল তোমার এই লেখাটি..." (তারাপদ সাঁতরা, ০৫.০২.৯৯)।

গবেষক ড. শ্যামল বেরার সাথে

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার 'দাসপুর' এলাকা বাংলার মন্দির স্থাপত্য ভাস্কর্যের ইতিহাসে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান। একসময় এখানে বাস করতো কাষ্ঠ পাষাণ মৃত্তিকা চিত্রের শিল্পী, মন্দিরস্থাপত্য নির্মাতা শতাধিক 'সূত্রধর' বা 'ছুতোর' পরিবার। তাঁদের তৈরি সেইসব শিল্পকীর্তি আজও ছড়িয়ে আছে জেলার নানা স্থানে। কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু এখনও টিকে আছে।কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া সেইসব শিল্পীরা কালজয়ী হয়ে আছেন তাঁদের তৈরি মন্দির দেবালয়, প্রাসাদ, বাঁধানো ঘাট, কাঠের রথ, দেব বিগ্রহ, খোদিত মন্দির দ্বার ইত্যাদির মধ্যে। ড. ত্রিপুরা বসুর দীর্ঘদিনের ক্ষেত্রসমীক্ষার ফসল এই বইটিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বাংলার সেই অবলুপ্ত শিল্পীদল ও শিল্প ঘরানার করুন কাহিনি। এই কাজ নিয়ে তারাপদ সাঁতরা এক চিঠিতে তাঁকে লিখেছেন, "দাসপুরের মন্দির নিয়ে তুমি যেমন নস্টালজিয়ার ভুগছো, আমারও তেমনি।... দাসপুর স্কুলের কাছ দিয়ে আসার সময় তোমার কথা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই গ্রামের মাটিতে রস আহরণ করেই তো তোমার জয়যাত্রা একদিন শুরু হয়েছিল...."(তারাপদ সাঁতরা, ১৫.০২.৯৭)।

এই চিঠির সূত্র ধরে বলা যায়, নিরবে নিভৃতে বসে তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন এক অসাধারণ ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ। মেদিনীপুরের এই মানুষটির কাজ আজ যেকোনো গবেষকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকারের মানুষ রতন হয়ে উঠেছেন মেদিনীপুরের বুকে।

🍂

0 Comments