ভারত-সুহৃদ এক ইংরেজ অধ্যাপক -- কবি ক্যাপ্টেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন :: মাইকেল মধুসূদনের কাব্য প্রেরণা

প্রসূন কাঞ্জিলাল

হিন্দু কলেজের এক দৃশ্যের কথা বলি - শেক্সপীয়ারের কবিতা অনন্য সুন্দর পাঠ ও বিশ্লেষণ করছেন এক ইংরেজ অধ্যাপক আর কিছু বাঙালী ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন আর সেই ছাত্রদলে উপস্থিত আছেন আমাদের মধু কবি।

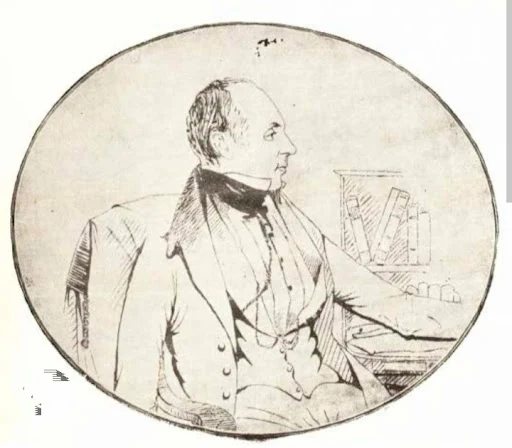

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মনন ও ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অদম্য ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল হিন্দু কলেজের ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসনের প্রভাবে। রিচার্ডসন ইংল্যান্ডের রোমান্টিক কবিকুল, সাহিত্য এবং নাটকের আবহ ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন। রিচার্ডসনের সম্পাদনায় ১৮৪০ সালে Selection from the British poets শীর্ষক এক দীর্ঘ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। রিচার্ডসনের স্নেহ ও উৎসাহ হিন্দু কলেজে মধুসূদনের বড় প্রাপ্তি। রিচার্ডসনের মিল্টন ও শেক্সপিয়ার থেকে আবৃত্তি আজও ইতিহাস। ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ লর্ড মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) একদা রিচার্ডসন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “I may forget everything about India but your reading of Shakespeare, never.”

রিচার্ডসন,যিনি আদন্ত্য সাহেব হয়েও এ দেশের মাটির সুঘ্রান মেখেছিলেন গায়ে। বিলেত ফিরে যাওয়ার আগে এ দেশের প্রতি ভালোবেসে লিখে গেছেন অন্তরের কথা।তিনি ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন।

তাঁর লেখা একটি অন্যতম সনেট কবিতা :-

(SONNET XVIII)

ON LEAVING INDIA.

Now for luxuriant hopes, and Fancy's flowers, That would not flourish o'er thy sterile soil;

Grave of the Wanderer, where disease and toil

Have swept their countless slaves! Though danger lowers Above mine homeward path, no shade o'erpowers The soul's exulting day-dreams. Love's sweet smile, And Friendship's fervent voice, so void of guile, Delight and cheer the visionary hours! Hail, twilight Memories of past Delight! Hopes of the Future blending in my dreams! Your mingled forms of loveliness and light, Fair as the summer morning's orient gleams, Chase the dull gloom of Sorrow's cheerless night, And gild the soul with bliss-reviving beams!

বিরল এবং আকর্ষণীয় ভিনদেশি কিছু ব্যক্তিত্বরা ভারতের ইতিহাসে এক অনন্য প্রভাব রেখে গেছেন। এক ব্রিটিশ সামরিক আধিকারিক যিনি ভারতে এসেছিলেন অস্ত্রের ওপর ভর করে শাসনতন্ত্র সামলাতে, কিন্তু পরবর্তীকালে হয়ে উঠলেন কলম সৈনিক এবং তৎকালীন ভারতের শিক্ষা জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র,সেই সঙ্গে বহু ভারতীয় ছাত্র মননে নিজের ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তৈরী করেছিলেন। তিনি ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন।ডি এল রিচার্ডসনের পুরো নাম ক্যাপটেন ডেভিড বু বি লেস্টার রিচার্ডসন (জন্ম ২২শে জানুয়ারি,

১৮০১, ইংলন্ডের মেরিলিবোন; মৃত্যু ১৭ই নভেম্বর ১৮৬৫, ইংলন্ডের ক্লাফাম)। যার জন্ম ইংলন্ডে, মৃত্যুও ইংলন্ডে, তবু বাংলার বুকে তাঁর অমোচনীয় পদচিহ্ন অনস্বীকার্য । উপরন্তু ‘ক্যাপ্টেন' উপাধি বলে দিচ্ছে তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর মিলিটারি অফিসার। কিন্তু বন্দুক নিয়ে সমরক্ষেত্রে কতবার অবতীর্ণ হয়েছিলেন বা শত্ৰুদেহে কতটা দাগ কাটতে পেরেছিলেন সে সংবাদ না পেলেও কলম নিয়ে তিনি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক স্থায়ী মুদ্রণ রেখে যেতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই ইংরেজ সাহেবের জীবননদীপথের আলোচনায় উৎস মুখের কথা বলা যাক -

বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির (১৪৫২-১৫১৯) মতোই ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনের জন্ম তার বাবা ও মা-র বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কসূত্রে। বাবা কর্নেল ডেভিড টমাস রিচার্ডসন (১৭৮০-১৮০৮) ও মা সারা লেস্টার। বাবার নাম থেকে ডেভিড ও রিচার্ডসন, মায়ের থেকে লেস্টার নিয়ে তৈরি তার নাম। ডি.এল. রিচার্ডসনের দীক্ষাস্নান তাড়াহুড়ো করেই সম্পন্ন হয়েছিল ২৪ দিনের মাথায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮০১-এ সেন্ট

মেরিলিবোন চার্চে। বাবা টমাস রিচার্ডসন ভায়োলেট অলিভার নাম্নী এক মহিলাকে বিয়ে করেন ১৮০৯ -এর আগস্ট মাসে। ঠিক লিওনার্দোর বাবা যেমন তার জননী ক্যাটারিনাকে বিয়ে না করে বিয়ে করেন অন্য এক মহিলাকে। সে কারণে লিওনার্দোকে বলা হয় 'natural child' বা প্রকৃতির সন্তান। রিচার্ডসনও তাই। বাবা টমাস রিচার্ডসন ছিলেন ভারতের ইস্ট ইন্ডিয়ান রেজিমেন্টের (বারাসত ইউনিট) লেফটেন্যান্ট বা কর্নেল। বিবাহিত পত্নী ভায়োলেট অলিভার ও তার তিন পুত্রকন্যাসহ তার মৃত্যু হয় মৌরিটাসের কাছে ঝড়ে 'লর্ড নেলসন' জাহাজ ডুবির ফলে ১৮০৮ সালের ২১ বা ২২ নভেম্বর। লেস্টার রিচার্ডসনের বয়স তখন সবে সাত বছর অতিক্রম করেছে। টমাস রিচার্ডসন কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। বাজিকরদের (Indian gypsy) নিয়ে তার একটি লেখা এশিয়াটিক

রিসার্চেস-এর ৭ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। জানা যায় ‘কুদরত ওড' নামে একটি দার্শনিক কবিতার অনুবাদ তিনি করেন, যা প্রকাশিত হয় উইকলি রিভিউ-তে। বোঝা যাচ্ছে, সৈনিকবৃত্তির সাথে রীতিমতো বিদ্যাচর্চা ও লেখালেখির ঐতিহ্য রিচার্ডসন পৈতৃকসূত্রে পেয়েছিলেন।

বিলেত থেকে কলকাতা

রিচার্ডসনের (ডি.এল.) লেখাপড়ার সংবাদ তেমনভাবে জানা না গেলেও তাঁর বিদ্যাচর্চা ও

সাহিত্যপাঠের যে বিস্তারিত প্রমাণ পরে মেলে তাতে অনুমান করা যায় হাইড পার্ক ও ওয়েস্ট মিনিস্টার সন্নিকট ক্রিকেট-স্বর্গ (এম.সি.সি. বা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব) এবং বাকিংহাম প্রাসাদের মধ্য অবস্থানে থাকা প্রাণচঞ্চল, অভিজাত, বিদ্যাচর্চার এই নগর

পরিবেশ (with a village feel) রিচার্ডসনের মধ্যে সুউচ্চ একটি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের ভিত্তি রচনা করেছিল। বয়স যখন ১৮ তখন তিনি বাবার মতোই সেনাবাহিনীর চাকরিতে যোগদানের জন্য রওনা দিলেন লন্ডন ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে। সালটা ১৮১৯ । বেঙ্গল আর্মিতে ক্যাডেট হিসাবে শুরু করলেন তাঁর কর্মজীবন। তাঁর সামরিক চাকরির রূপরেখাটি এইরকম— ‘He became a cadet in the

Bengal Army, on 22 April 1820, he was admitted Ensign, became a

Lieutenant on 11 July 1823 and was

promoted Caption on 29 অক্টোবর 1832’.

তাঁর সৈনিকজীবন ছেদহীন ছিল না। সমরবৃত্তিতে যোগদানের বছর চারেকের মধ্যে তিনি স্বাস্থ্যজনিত ছুটিতে বছর পাঁচেকের জন্য ফিরে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে। তাঁর গৃহীত ছুটির সময়সীমা ছিল ১৯ জানুয়ারি ১৮২৪ থেকে ২৮ জুন ১৮২৯। কিন্তু নির্ধারিত ছুটি শেষ হওয়ার পরও ফিরতে বিলম্ব হওয়ার শাস্তিস্বরূপ তাঁকে ১৮ মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। তারপর সমরবৃত্তির চাকরিতে পুনর্বহাল হলেন, এমনকি ক্যাপটেনের মর্যাদায় উন্নীতও হলেন। কিন্তু আবেদন জানালেন তাঁকে ‘Invalid list’-এর অন্তর্ভুক্ত করা হোক। সেটা অনুমোদন পেতেই তিনি পূর্ণ মনোযোগ নিয়ে নেমে পড়লেন লেখালেখি ও পত্রিকাদি সম্পাদনার কাজে। আসলে সৈনিকবৃত্তিতে ওই তাঁর মন তেমন সায় দেয়নি প্রথম থেকেই। তাঁর মানসিক সংবিধানের সঙ্গে সেটা খাপই খায়নি। ফলে বছর চারেক চাকরি করতে না করতেই তিনি পাঁচ বছরের ছুটি নেন। ফিরতে দেরি করেন। তার জন্য কর্মবিরতির শাস্তি নামে তাঁর ওপর ।

১৮৩৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি লর্ড বেন্টিঙ্কের এড-ডি-ক্যাম্প পদে নিযুক্ত হন।মাসখানেকের মধ্যে বেন্টিঙ্ক বিদায় নিলে তিনি আর এক প্রভাবশালী রাজপুরুষের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাঁর নাম টমাস ব্যাকিংটন মেকলে। তাঁর সুপারিশে তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হন ১৮৩৬ সালে। তাঁর প্রণোদনায় তিনি এমন একটি গ্রন্থ সম্পাদনার কাজ করেন, যার প্রভাব বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

রিচার্ডসনকে লেখা লর্ড মেকলের সেই পত্র খানি নিম্নে দেওয়া হলো :

MY DEAR SIR,

I find that we have not the nomination of

the Masters of the Hindu College. The Committee of the College-a body almost entirely composed of natives, chooses-we have only a veto. I feel that we have no chance of obtaining the services of any person whose services would be equally valuable with yours, and would assuredly give you all the support in my power.

Believe me ever,

My dear Sir,

Yours very truly,"

(Sd.)

T. B. MACAULAY.

(He was appointed Aid-de-canip to Lord

William Bentinck.)

১৮৩৬ সালে হিন্দু কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এখানেই তাঁকে দেখা গেল স্বমহিমায়। সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে প্রবেশের আগে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যরকম বিষয়ে আলোকপাত দরকার।

প্রথমত : চাকরিজীবনের মধ্য পথে ১৮২৪-১৮২৯ এই পাঁচ বছর ইংল্যান্ডে কি করলেন?

দুই, এদেশে ফেরার পর সৈনিকের চাকরি থেকে ‘অক্ষম তালিকাভুক্ত হওয়ার সময় থেকে হিন্দু কলেজে অধ্যাপকের চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার মধ্যবর্তী ১৮৩০-১৮৩৬ এই

পাঁচ/ছ' বছর তিনি কী করলেন?

🍂

প্রথম বৃত্ত : ১৮২৪-১৮২৯ :

ছুটি কাটাতে বিলেত তাঁর মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে যে কাব্যদেবী (Literary Muse) ভর করেছে তা টের পাওয়া

গিয়েছিল কলকাতা থাকাকালেই। জেমস সিল্ক বাকিংহাম (১৭৮৬-১৮৫৫) প্রকাশিত ও সম্পাদিত সুবিখ্যাত ক্যালকাটা জার্নাল-এ (১৮১৮) কবিতা পাঠাতে শুরু করেছিলেন। সেগুলি সমাদরের সঙ্গে ছাপা হচ্ছিল। সোৎসাহে ১৮২২ সালে তিনি কলকাতার স্কট অ্যান্ড কোম্পানি থেকে মুদ্রিত ‘Miscellaneous Poems' নামে ১১১ পৃষ্ঠার একটি কাব্য সংকলন স্বনামে

(D.L. Richardson, Ensign, Bengal Native Cavalry) প্রকাশ করেন। এটাই তাঁর প্রথম বই। বয়স তখন ২১ বছর মাত্র। বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যালকাটা জার্নাল (ভলিয়ুম-৬, সংখ্যা-২৬৫) অন্তত ১২টি কবিতা পুনর্মুদ্রিত করে কবিকে অভ্যর্থনা

জানিয়েছিল। লিখেছিল, 'We would not willingly rob the Hive of all its beauty, and leave no temptation for the Bees to enter it'. ইংলন্ডে গিয়ে ১৮২৫ সালে প্রকাশ করলেন তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ- Sonnets and Other Poems, Thomas and George Underwood, Fleet Street'। এতে আছে ৩০টি সনেট এবং ৪১টি অন্যান্য কবিতা। মোট ১৫১ পৃষ্ঠার বই। বিভিন্ন মান্য পত্রিকায় এ বই নিয়ে আলোচনা বের হলো। ১৮২৭ সালের মধ্যে তিনটি সংস্করণ হয়ে গেল। ‘জোনস্ ডায়মন্ড এডিশন'-এ পেলেন মর্যাদাপূর্ণ ব্রিটিশ পোয়েট-এর মর্যাদা। ১৮২৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন লন্ডন উইকলি রিভিউ। এতে লিখতেন উইলিয়াম হ্যাজলিট, উইলিয়াম রস্কো, জন ব্রাউনিং, টমাস প্রিঙ্গল প্রমুখ।এর সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে জন মারে অর্ধেক শেয়ার কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

তাতে রাজি হলে রিচার্ডসনের সাফল্যঋদ্ধ জীবনী হয়তো অন্যরকমভাবে লেখা হতো।

কিন্তু হেনরি কোলবার্ন-এর পরামর্শে তিনি এর নাম পাল্টে করলেন কোর্ট জার্নাল । কিন্তু এতে স্বপ্নভঙ্গ ছাড়া কিছু হয়নি। যাইহোক, ছুটি শেষ হয়ে গেল। ভারতে ফেরা ছাড়া গত্যন্তর কী! ইংলন্ড থেকে ভারতে ফেরার মুখে তাঁকে নিয়ে যে বিদায়-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছিল তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্লেজার্স অব হোপ রচয়িতা বিখ্যাত স্কটিশ কবি টমাস ক্যাম্পবেল (১৭৭৭-১৮৪৪)। এ থেকে আন্দাজ করা যায় ইংলণ্ডের বিদ্বমহলে তাঁর স্বীকৃতির উচ্চতা।

দ্বিতীয় বৃত্ত : ১৮৩০-১৮৩৬ :

বন্দুক ছেড়ে কলম

এবারে আসি দ্বিতীয় বৃত্তে ১৮৩০-১৮৩৬ পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি। সামরিক জীবিকা থেকে তিনি তখন তাঁর মনোযোগ ও ব্যাপৃতি পত্রপত্রিকা সম্পাদনা ও লেখালেখিতে বিস্তারিত করেছেন।এই সময়পর্বে তিনি সম্পাদনা করেছেন -

বেঙ্গল অ্যানুয়েল - ৭ খণ্ড বা সংখ্যা ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট-৬ খণ্ড বা সংখ্যা

ক্যালকাটা ম্যাগাজিন - ১২ খণ্ড বা সংখ্যা এগুলির কোনোটিই ঘটনার সংবাদমাধ্যম নয়, মননশীল ও সৃজনশীল রচনার অনবদ্য

সংকলন।

এই সময় পর্বে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর দুটি গ্রন্থ – (ক) Ocean Sketches and

Other Poems, Baptist Mission Press, Calcutta, 1833 (101 pages), (খ) Literary Leaves of Prose and Verses, Calcutta, 1836, 2nd edition enlarged, London,

1840, 2 vols., (pages - 707).

Ocean Sketches and Other Poems-এর কবিতা আসলে লন্ডন ও কলকাতার

মধ্যে দ্বিবিভাজিত রচনা। মাঝে আছে সমুদ্র। লন্ডন ছেড়ে সমুদ্র পেরিয়ে কলকাতায় পৌঁছানোর

বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন মুহূর্তের, বিভিন্ন অনুভবের কবিতা।

Literary Leaves of Prose and Verses-এর অধিকাংশ রচনাই ভারতে বসে লেখা।

এতে গদ্য রচনা আছে ১৬টি, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪০ আর পদ্য আছে ৩৩৬ পৃষ্ঠার। গদ্য রচনাগুলির মধ্যে আছে বিপুল অধ্যয়নসমৃদ্ধ সাহিত্য পর্যালোচকের রসবোধ ও সুবিন্যস্ত বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। প্রথম প্রবন্ধটি সেক্সপীয়রের সনেট নিয়ে লেখা, শেষ প্রবন্ধের বিষয়

‘অন ইনফ্লুয়েন্স অব পোয়েট্টি'। কবিতায় আছে প্রিয় পিতৃভূমি ইংলন্ড ছেড়ে আসার বিষণ্ণ অনুভূতি ও ভারতভূমিকে নিজের মতো করে বরণ করার আগ্রহ ও সান্ত্বনা। টু ল্যান্ড স্কেপস্—ইন ইংলিশ অ্যান্ড ইন্ডিয়া'। লিখেছেন, 'Man's heart may change—but

Nature's glory never'. কলকাতায় পাহাড় নেই, বরফ পড়ে না, এখানে সবই শান্ত ও আনন্দস্নাত। এটা আমার পিতৃভূমি না হোক 'the common earth is here'.

Yet still I feel as I have felt of yore

And love this radiant world. Your clear sky-

These gorgeous groves-this flower-enamaled floor

Have deep enchantments for my heart and eyes

('Sonnet Written in India')

কোনো সন্দেহ নেই রিচার্ডসনের হোম সিকনেস বা ব্রিটেনের প্রতি তীব্র গৃহকতরতা ছিল,

কিন্তু এদেশের প্রকৃতি ও ব্রিটিশ সন্তানদের সৌজন্যে কলকাতা যে 'সিটি অব প্যালেস'-এ রূপান্তরিত হয়েছে তার জন্য গৌরব বোধ করতেন। ‘ব্রিটেন'স সন্স'দের জন্যই : Fair Palace structures idecorate the land And proud ships floot on hooghly's breast serene.

(View of Calcutta)

ক্যাপটেন থেকে অধ্যাপক

খুব স্বাভাবিক মেকলে এমন বিদগ্ধ ব্রিটিশ পণ্ডিত ও কবির জন্য হিন্দু কলেজের অধ্যাপক পদে নাম সুপারিশ করবেন। ১৮৩৬ সালে ডি.এল. রিচার্ডসন হিন্দু কলেজে অধ্যাপক পদে যোগদান করলেন। ১৮৩৯ সালে তাঁর জন্য তৈরি হলো অধ্যক্ষ পদ। তিনি হলেন হিন্দু কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। হিন্দু কলেজে তিনি ছিলেন ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত। ১৮৪৫ সালে তিনি গেলেন কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে। ১৮৪৮ সালে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে বাংলা শাখায় যোগ দেন এবং এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর পরিশ্রম ও পান্ডিত্য দিয়ে এই বিদ্যালয়কে উন্নতির শিখরে নিয়ে যান। তৎকালীন বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব ওঁনার গুনগান করেছেন ও উপহার দিয়েছেন। তারই মধ্যে একটি অনুবাদিত পত্র তুলে ধরা হলো।

শ্রীযুক্ত কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন,

হিন্দু মিট্রপলিটন কালেজের

প্রিনসিপাল মহাশয়েষু ।

নয় মাস গত হইল “ হিন্দু মিট্রপলিটন কালেজ” স্থাপিত হইয়াছে । ইতিমধ্যে ইহার নাম বিখ্যাত হইয়া ইহা এমন অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছে যে সুহৃদগণ ইহার উন্নতির বিলক্ষণ আশা করিতে পারেন। বঙ্গদেশের কোন বিদ্যালয়ের এরূপ আশু শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই এজন্য ইহার স্থাপনা বিষয়ে যে মহোদয়েরা আনুকূল্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাঁহারা ইহার শ্রীবৃদ্ধির

প্রধান কারণ স্বরূপ তাঁহারাই কতজ্ঞতার যথার্থ যোগ্য পাত্র। কিন্তু অপর দেশীয় ও অপর জাতীয় হইয়াও যিনি

অসময়ে সাধ্যানুসারে স্থাপনকারীদিগের সাহায্য করিয়াছেন এবং প্রিনসিপালের পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে এই কালেজের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে প্রস্তুত আছেন তাঁহাকে কেবল কথায় ধন্যবাদ না

দিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কিছু দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য এজন্য কালেজের কর্মকর্তাদের অনুমত্যানুসারে আপনাকে চেইন সমেত একটা সোনার ঘড়ি প্রদান করা যাইতেছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন ।

আপাততঃ এই দান সামান্য বোধ হইতে পারে কিন্তু কর্ম্মকর্তারা বিলক্ষণ জানেন যে এতদ্রূপ বিষয়ে শুনি এক মুহুর্ত্তের জন্যেও ইহার প্রকৃত মূল্য বিবেচনা না করিয়া মনে করিবেন যে ইহা কেবল তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বৰূপ প্ৰদত্ত হইল ।

৩১এ জানুয়ারি ১৮৫৪ খৃঃঅব্দ।

শ্রীউমেশ চন্দ্ৰ দত্ত

শ্রী মোহন মল্লিক

সম্পাদক

হিসাব মতো ১৮৬১ সালে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা। ১৮৬১ সালেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন ইংলন্ডে।

প্রয়াত হন ১৮৬৫ সালের ১৭ নভেম্বর বৃহত্তর লন্ডনের অন্তর্ভুক্ত ক্লাফাম শহরে। —এই হচ্ছে তাঁর জীবনের অন্তপর্বের রেখাচিত্র।

এবার আসি তাঁর পরিবার-পরিচয় প্রসঙ্গে :

হিন্দু কলেজে যোগদান, তৎকালীন অধ্যাপনা পর্ব, তৎকালীন ও তদুত্তর লিখনমালার মধ্যেই

তাঁর প্রস্তুতিপর্বের সফল পরিণতি দৃশ্যমান। সে আলোচনায় প্রবেশ করার আগে একবার নজর করে দেখে নেবো তাঁর পারিবারিক জীবনচ্ছবিটুকু। রিচার্ডসন বিয়ে করেন ভারতে এসে। জনৈক কলোনেল স্কটের কন্যা মারিয়ান স্কটের সঙ্গে রিচার্ডসনের বিয়ে হয় ৮

জানুয়ারি ১৮২১ সালে বাংলাদেশের দিনাপুরে। তাদের পুত্রকন্যার সংখ্যা সাত। ৪ কন্যা, ৩ পুত্র। তারা হলেন-

ডেভিড চার্লস টমাস রিচার্ডসন (১৮২২, দিনাপুর)

লেস্টার উইলিয়ামস রিচার্ডসন (১৮২৭, পানক্রাস, মেরিলিবোনের অদুরে)

জোসি হে রিচার্ডসন (১৮৩১, সিঙ্গাপুর)

ইসাবেলা ক্যারোলিন রিচার্ডসন (১৮৩৩, কলকাতা)

ভায়োলেট রিচার্ডসন (১৮৩৭, ভারত)

ম্যারিয়ন অ্যানে রিচার্ডসন (১৮৩৮, কলকাতা)

উইলিয়াম স্কট রিচার্ডসন (১৮৪০, বাংলা)

১৮৫০ সালে টমাস জন বেল (১৮২৯-১৮৪৭) এর বিধবা পত্নী মেরী এলিজাবেথ সেলিনা হোবার্ট ডি জউস্ক-এর সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ সূত্রে ৩ সন্তানের জনক হন রিচার্ডসন। এরা হলেন-

হেনরি জেমস রিচার্ডসন (১৮৫১, মিডলসেক্স)

চার্লস গর্ডন রিচার্ডসন (১৮৬০, মিডলস্কেক্স)

আর্থার স্ট্যান রিচার্ডসন (১৮৬২, ল্যামবেথ)

তাঁর দাম্পত্যজীবন কেমন ছিল, পুত্রকন্যাদের সম্পর্কে তথ্যাদিও খুব সামান্য জানা গেছে। তবে কবিতা অনেক ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ পরিবার জীবনের সূচিপত্র হয়ে ওঠে। রিচার্ডসনের কবিতা ও উৎসর্গপত্র একটু নজর করে যারা দেখেছেন তাঁরা তাঁকে 'a poet of domestic

life' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা, পুত্রকন্যার প্রতি পিতার স্নেহ-মর্মরতা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর অর্গলহীন হৃদয়ের উত্তাপ তাঁর কবিতায় হামেশাই মেলে।

যেমন, রিচার্ডসন তাঁর Literary Leaves of Prose and Verses (1836) উৎসর্গ করেছেন তাঁর স্ত্রীকে। ১৮২৫ সালে প্রকাশিত তাঁর Sonnet and Other Poems-এ একটি কবিতা

আছে—'Lines on the Death of My Child' তাতে লিখেছেন-

Oh! sweet mine infant ! art thou laid,

So soon when Death thy couch had made.

অনুমান করি, রিচার্ডসনের প্রথম সন্তান ডেভিড চার্লস রিচার্ডসন-এর (যার জন্ম ১৮২২ সালে) অকালপ্রয়াণ এ কবিতার উৎস। শোকাতুর পিতার দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে আছে সে কবিতায়—

No more my babe, thy winning smiles,

Thy prattling voice, and mimic wiles,

Shall found maternal transport bring,

Or, sooth a Father's sorrowing!

মহাকাব্যিক কাব্য সংকলন : স্বমহিমায় রিচার্ডসন

কবিতার আলোচনায় কালক্ষেপ না করে আমরা প্রবেশ করি সেই মহাগ্রন্থটির আলোচনায়, যা থেকে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সংগ্রহ করেছিলেন তার

সিন্দবাদকল্প সাহিত্যিক বিশ্বাভিযানের দিশা। রিচার্ডসনের সংকলিত ও সম্পাদিত বইটির

Selections from the British Poets from the Time of Chaucer to the

Present Day with Biographical and Critical Notes, Baptirst Mission Press,

Circular Road, Calcutta, 1840. কলেজের ছাত্রদের বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য মেকলের অনুরোধে ও পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের পৃষ্ঠপোষকতায় (২০০০ কপি

ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল) ১৬৩২ পৃষ্ঠার এক মহাকাব্যিক কাব্যসংকলনটির কাজ সাহিত্য জগতে রিচার্ডসন স্থাপিত এক মাইলস্টোন । তিনি মনে করতেন, ‘Poets are Nature's Priests'. 'Poetry is indeed History-- the History of all time'. ইতিহাসের চেয়ে অনেক গভীর দর্শন সে আমাদের দেয়। অ্যারিস্টটল

বলেছেন, ইতিহাস বিশেষকে জানায়, কবিতা দেয় সর্বজনীন সত্য। মানব সভ্যতার সবচেয়ে

মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে কাব্য। রিচার্ডসন ভূমিকায় লিখেছেন, হিন্দু কলেজের অগ্রসর ছাত্রদের

কবিতার সেই বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে আমাকে এই অনুরোধ করা হয়েছিল- 'for the advanced students of the Hindu College'। ক্লাসে সব পড়ানো হবে না, কিন্তু আগ্রহী অগ্রসর ছাত্ররা একটি ভলিয়ুমের মধ্যে যাতে বিশ্বসাহিত্যের বিস্তারিত হদিশ পেতে পারে তার জন্যই এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিপুল অধ্যয়নসাধ্য পরিকল্পনা। এই দায়িত্ব যথাযথ বিদ্যাবত্তার সঙ্গে পালন করার যোগ্যতা যে রিচার্ডসনের ছিল তাতে

সন্দেহ নেই। সেই মহাগ্রন্থে ছিল আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের মহাসূচনা যার হাত ধরে ক্যান্টারবেরি টেলস্-এর (১৩৮৭-১৪০০) রচয়িতা সেই জিওফ্রে চসার (১৩৪০-১৪০০) থেকে পোয়েমস (১৮২৭) কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

(১৮০৯-১৮৩১) বা দি শায়র অ্যান্ড আদার পোয়েমস্ (১৮৩০) কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা হিন্দু কলেজের ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ এর রচনা (১৮০৯-১৮৭৪)। এত কবি ও নাট্যকারের রচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে যে বলে শেষ করা যাবে না। চসার, বোমন্ট ফ্লেচার, স্পেনসার, মিল্টন, গ্রে, র্যালে, হ্যাজলিট, ড্রাইডেন, কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস, বায়রন,

জন ডান, পোপ, টেনিসন, বার্নস, ক্যাম্পবেল প্রমুখের সঙ্গে আছেন ইংরেজি সাহিত্যের রাজাধিরাজ সেক্সপীয়র। সেক্সপীয়রের ১৫টি সনেট, ৪টি অন্যান্য কবিতা, ৬টি নাটক যার মধ্যে মিড সামার নাইটস ড্রিম, কিং লীয়র, ম্যাকবেথ, ওথেলো মিলে ৩০০-র বেশি পৃষ্ঠা তাঁর জন্য বরাদ্দ করেছেন রিচার্ডসন। ইংরেজির সাম্প্রতিকতম কবিতার সঙ্গে পুরাতন ইংরেজি কবিদের ও আমেরিকান কবিদের স্থান দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অনুবাদের সূত্রে তিনি প্রাচীন গ্রিক, লাতিন, ইতালিয়ান, পর্তুগিজ, জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিশ কবিদের কাব্যের

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

মাইকেলের জন্য 'পাহাড়ী মৌচাক' সংকলনটির সুবিশাল পরিকল্পনা দেখলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। বিশ্বসাহিত্যের যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রেনেসাঁসের কালে ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে গর্ভিত,পুষ্পিত ও ফলবান হয়েছিল তার সঙ্গে সম্যক পরিচয় হওয়াতে বাংলা কাব্যসাহিত্য ঈশ্বর গুপ্ত থেকে পৌনে একশো বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথে উত্তরিত হয়েছিল তার বৈপ্লবিক সূচনা হয়েছিল মাইকেলের হাতে। সেই মাইকেল, যিনি ডি.এল. রিচার্ডসনের ক্লাসে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সাহিত্যবোধের দীক্ষা। পাঠক খেয়াল করবেন, রিচার্ডসন হিন্দু কলেজে ছিলেন ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৫,মধুসূদন সেখানে মেধাবী ছাত্র হিসাবে পড়েছিলেন ১৮৩৪ থেকে ১৮৪৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত (১৮৪৩, ৯ ফেব্রুয়ারি খ্রিস্ট ধর্মগ্রহণ)। ১৮৪০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল রিচার্ডসনের এই মহাগ্রন্থ। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থে (পৃ. ১১৩)

লিখেছেন, "একদিকে যুবক বয়স্যদের মধ্যে এইরূপে দেশীয় রীতিবিরুদ্ধ আচরণ, ওদিকে কালেজ গৃহে

ডি.এল. রিচার্ডসন সাহেবের সেক্সপীয়র পাঠ। এরূপ সেক্সপীয়র পড়িতে কাহাকেও শোনা

যায় নাই। তিনি সেক্সপীয়র পড়িতে পড়িতে নিজে উম্মত্ত প্রায় হইয়া যাইতেন এবং ছাত্রগণকেও মাতাইয়া তুলিতেন। তিনি যে অনেক পরিমাণে মধুসূদনের কবিত্ব-শক্তি স্ফুরণের কারণ হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "মাইকেল বাংলা সাহিত্যে পরিবর্তনকে এনেছিলেন ঝড়ের পিঠে।

বাংলায় প্রথম সফল মহাকাব্য, প্রথম সার্থক নাটক, প্রথম সার্থক প্রহসন, প্রথম সনেট- এ সবের উৎস মূল সন্ধান করতে গেলে হিন্দু কলেজের ক্লাসরুমেই পৌঁছুতে হয়, যে ক্লাস রুমে সেক্সপীয়র পড়াতেন রিচার্ডসন, যার সম্পাদিত গ্রন্থে ছিল বিশ্বসাহিত্যের তুমুল হাতছানি।"

ডেভিড ড্রামন্ডের ‘ধর্মতলা একাডেমি' থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। হেনরি ডিরোজিওর সান্নিধ্যে মাথা তুলেছিল ইয়ং বেঙ্গলরা আর ডি.এল. রিচার্ডসনের নিজের হাতে তৈরি ছাত্র মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ড্রামন্ড ছাড়া যেমন ডিরোজিও হতেন না, ডি.এল. রিচার্ডসন ছাড়া মাইকেল হতেন

না। ১৮৪২ এর শেষের দিকে বা ১৮৪৩ এর সূচনায় মাইকেলের প্রিয় বন্ধু, গৌড়দাস বসাককে মাইকেল লিখেছিলেন: " ডি.এল. আর( ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন ) তাকে একটি পাস দিয়েছেন।" চিঠিতে যদিও উল্লেখ নেই কোন অনুষ্ঠানের পাস তবে

রিচার্ডসনের এই মহাগ্রন্থের পাতায় - পাতায় সাজানো ছিল মধু কবির কাব্যিক আত্মপ্রকাশের

তৃষিত উপাদান মালা এবং মধু কবির ইংরেজি সাহিত্য ও খ্রিষ্টধর্মের প্রতি ভালোবাসা গভীরতর হয়েছিল এই সাহেবের প্রভাবেই।

সামধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনাদি : গদ্য-পদ্যের সব্যসাচী

১৮৪০ সালে পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত ২ খণ্ডে Literary Leaves, ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত The Anglo Indian Passage Homeward and Outward, London, (190

pages), ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত Literary Chit- Chat with Miscelleneous Poems, Calcutta, ১৮৫২ সালে Literary Recreation, Essays Criticisms and Poems.

Chiefly written in India, Calcutta, Thacker Spink and Co. (628 pages),

১৮৫৫ সালে Flower and Flower Gardens, with an appendix of practical

instruction and useful information respecting the Anglo-Indian Flower

Garden, Calcutta.

১৮৪৫ সালে প্রকাশিত Anglo-Indian Passage একটি অদ্ভূত বই। ইংলন্ডের সাউদাম্পটন থেকে সমুদ্রপথে বিভিন্ন বন্দর নগরী পেরিয়ে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় পৌঁছানোর পর্যটন বিবরণ। একেবারে গাইড বই-এর মতো অথচ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার

তাপ-উত্তাপে ভরা। আবার কলকাতা থেকে ইংলন্ডে ফেরৎ যাওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনখানি

চিঠি। এর সঙ্গে Ocean Sketches and Anglo-Indian Lyrics পর্বে বেশ কিছু পূর্ব প্রকাশিত কবিতার পুনর্মুদ্রণ।

১৮৪৮ সালের Literary Chit Chat-এ আছে দুটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে ৩০টি বৈদগ্ধ্য ঝলকিত গদ্য রচনা। উক্তি-প্রত্যুক্তির ঢঙে লেখা। সাহিত্যিক আড্ডা। প্রথম রচনার শিরোনাম

‘Macaulay and the Poets', ত্রিশতম রচনা 'Anglo-Indian Society'। নানা আড্ডায়

নানা ব্যক্তি ও বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক। তাতে বসওয়েল জনসনও আছেন ডিজরেলি, শেলী, কীটস, বায়রন, নিউটন, প্যাসকাল, বার্নস, ক্যাম্পবেলও আছেন। ২য় পর্বে England and

Bengal in Two parts and Other Poems' কবিতার সংখ্যা-৫৫। 'Metrical Levities' উপপর্বে ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ৮টি কবিতা। শেষে আছে ইংলন্ড থেকে ভারতে আসার পর্যটন বিবরণী ‘Brief Notes on Brief Trip'. ১৮৪৫ সালের ২০ মে যাত্রা শুরু

করে ৩ জুলাই কলকাতা পৌঁছানো। যাতায়াতের সময় এখন উল্লেখযোগ্যভাবে সংক্ষিপ্ত। মাত্র

ছ'সপ্তাহের মধ্যে এখন আসা যাচ্ছে। ৪৯৩ পৃষ্ঠার বই।

১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর Literary Recreation। ৬২৮ পৃষ্ঠার বই। এতে আছে

বিভিন্ন সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিশেষ রচনা নিয়ে বিস্তারিত সমালোচনা। যেমন

‘Shakespear's Sonnet', 'Thomas Carlayle' ইত্যাদি নির্দিষ্ট সাহিত্য সমালোচনার

নিবিড় নিদর্শন এতে প্রাপ্তব্য।

১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয় Flower and Flower Garden। অভিনব গ্রন্থটি বোটানিস্ট ও সৌন্দর্য স্রষ্টার একটি মিলিত প্রকাশ। ভূমিকাতে লিখেছেন—এটাকে 'Scientific Treatise'

বলা যায় না বরং বলা যায়, 'mere gossip in print upon a pleasant subject'.

রিচার্ডসন মনে করতেন, 'Flowers are the poetry of the earth'। কিভাবে পুষ্পোদ্যান দিয়ে সাজানো যায় কলকাতার মতো একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শহরকে তা নিয়ে বিশেষভাবে ভেবেছিলেন তিনি। তাই ওঁনাকে ফুল বাগানের কবিও বলা হয়। ফুল লাগে জীবনের সমস্ত প্রহরে-শোকে, ভালোবাসায়,উৎসবে,পূজায়। বিশ্বসাহিত্যে কে কি চোখে ফুলকে দেখেছেন তার প্রভূত উল্লেখ ও উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

ওয়াল্টার স্কট বলেছেন ফুল বাগান হচ্ছে শিল্পের সন্তান— 'Child of Art'। ডিরোজিওর

সঙ্গে রিচার্ডসনের কাব্যের গুরুতর তফাৎ হচ্ছে ডিরোজিওর কবিতায় ফুটে উঠেছিল

'motherland sense'। রিচার্ডসন প্রবলভাবে পীড়িত ছিলেন 'exile-sense'-এর দ্বারা।

কথায় কথায় তিনি লিখতেন-

This land is not my father's land

And yet I love it-for the hand of God hath left its mark sublime On nature's face is everywhere.

ভারতকে তিনি মনে করতেন ‘This is the finest Country in the world', কারণ এখানে বাগান করা যায় স্বল্প সময়ে। বর্ষা এলে অদৃশ্য জাদু কাঠির স্পর্শে সবুজ এখানে ফোয়ারার মতো বেরিয়ে আসে। ফুল জীবনের মতো—

And the same flower that smiles today

Tomorrow will be dying.

আবার ১৮৩৪ সালে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন এক বাঙালি কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের একটি ইংরেজি কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, ‘‘যে সব সংকীর্ণমনা ইংরেজ ভারতের নেটিভদের ছোট করে দেখেন, তাঁর৷ মন দিয়ে এই কবিতাটি পড়ুন । নিজেদের প্রশ্ন করুন - বিদেশী ভাষা দূরে থাক, নিজেদের মাতৃভাষাতেও কি তাঁরা এমন কবিতা লিখতে পারবেন?’’ কবিতাটি হল - ‘Boatmen's song to Ganga.’ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে উনি দেশ, কাল, মানুষের বিভেদ করতেন না। উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা করতেন।

ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনকে নিয়ে নাতিক্ষুদ্র এই লেখাটি শেষ করবো তাঁর রচিত ‘ম্যাশনিক সঙ'-এর একটি ধ্রুবপদ দিয়ে। মনে করা হয় ‘ফ্রি ম্যাশন হল'-এর যে লজে তিনি থাকতেন

(১২৬ নং, পরে যা ১০৯ নম্বর) খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী উইলিয়াম হেনরি হ্যামারটনের

সহযোগিতায় ১৮৪১-১৮৫১র মধ্যবর্তী কোনো সময়ে তিনি 'The Final Toast' নামে

একটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, যার ধ্রুবপদটি সারা পৃথিবীর ম্যাশনারিরা পিয়ানো সহযোগে

আজও গেয়ে থাকেন- 'Happy to meet, Sorry to part, Happy to meet again.'

রক্ত সম্পর্কে আত্মীয় নয় এমন নানা মানুষ নানা দেশ থেকে এসে বসত গড়ে,আবার বিদায়

নিয়ে চলে যায়। গড়ে ওঠে বন্ধুত্বের—ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। রিচার্ডসনের এই ‘ম্যাশনারি সঙ্’টি বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতীক সঙ্গীত স্বরূপ ।।

তথ্যসূত্র : ---

১) কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত (জে.কে সাহেব প্রণীত উক্ত মহাশয়ের সংক্ষেপ জীবনবৃত্তান্ত ও অন্যান্য স্থান হইতে মৰ্ম্ম সঙ্কলিত হইয়া বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইল ।) কলিকাতা, ডি রোজারি ও এও কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৬৪ সাল

২) সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা ১৩০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৪৩০

(কালের দিক বদলের ঝোড়ো প্রবাহ : হিন্দু কলেজে মাইকেল মধুসূদন )

৩) শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সম্পা....বারিদবরণ ঘোষ, কলকাতা,

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., প্রথম সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩

৪) Sonnets and Other Poems London (1825)

reprinted as Sonnets and Miscellaneous Poems, partly written in India as part of the Jones's Diamond Poets series, London (1827) reprinted under the same title as part of the Jones's Cabinet of the British Poets series, London (1837)

৫) কোরক সাহিত্য পত্রিকা, সম্পাদনা তাপস ভৌমিক, জানুয়ারি-এপ্রিল

2000 |

৬) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, যোগীন্দ্রনাথ বসু।

৭) Works of Richardson, apart from his contributions to and editorial of literary journals.

2 Comments

পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক এই মূল্যবান লেখাটির জন্য শ্রীযুক্ত প্রসূন কাঞ্জিলাল মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই।

ReplyDeleteধন্যবাদ

Delete